Грызущие вредители почек и листьев (почковый долгоносик, яблонная моль, боярышница, кольчатый и непарный шелкопряды): биология, вредоносность и меры борьбы

Некоммерческая акционерная организация

Казахский национальный аграрный исследователський университет

Факультет «Агробиология»

Кафедра « Защита растений и карантин»

Реферат

на тему

“ Грызущие вредители почек и листьев: почковый долгоносик, яблонная моль, боярышница, кольчатый и непарный шелкопряды и меры борьбы с ними ”

Выполнила:

Владимиров Дастан

Группа:

ЗР-316

Проверила:

Даутова Зульфира

Алматы 2021

ОглавлениеВведение. Повреждения надземных частей растений грызущими вредителями3

Почковый долгоносик5

Яблонная моль9

Боярышница12

Кольчатый шелкопряд16

Непарный шелкопряд20

Список литературы24

Введение. Повреждения надземных частей растений грызущими вредителями

Вредители листьев и почек в зелёных насаждениях особенно многочисленны. По способу питания они делятся на грызущих и сосущих насекомых.

Грызущие насекомые представлены большим числом видов бабочек, гусеницы которых объедают, скелетируют и минируют листья. Разнообразны также пилильщики, жуки-листоеды и другие жёсткокрылые, причиняющие, однако, большой вред только изредка. Листогрызущие насекомые периодически появляются в больших количествах.

Повреждения надземных частей растений

Повреждения почек

Наружное обгрызание. Такие повреждения наносят некоторые жуки-долгоносики, гусеницы многих бабочек (листоверток, зимней пяденицы и др. ) . В последнем случае поврежденные почки нередко бывают загрязнены экскрементами и паутиной.

Внутреннее повреждение. Содержимое почки выедается через небольшое отверстие (накол), выгрызаемое вредителем. Так вредят плодовые долгоносики и некоторые другие насекомые.

Повреждения листьев

Грубое объедание. Листья объедают беспорядочно различные насекомые (саранчовые, гусеницы непарного шелкопряда, совки-гаммы и других бабочек) . Чаще при этом повреждение начинается с краев листа. В некоторых случаях толстые жилки частично не повреждаются (например, капустной белянкой) .

Дырчатое выгрызание. В листьях выедаются различной формы (чаще округлые) и величины отверстия. Так вредят многие жуки- листоеды, долгоносики апионы, гусеницы некоторых совок (например, капустной совки), голые слизни и др.

Фигурное объедание. Листья объедаются с краев довольно правильными полукруглыми участками. Так вредят жуки клубеньковые долгоносики, пчелы-листорезы др.

Скелетирование. Выедается мягкая ткань с одной или с обеих сторон листа с оставлением всех, даже очень тонких, жилок. Образуется как бы скелет листа. Такие повреждения наносят личинки многих листоедов, гусеницы некоторых бабочек (особенно в младших возрастах), личинки некоторых пилильщиков и др. Язвенное выгрызание. С нижней и реже с верхней стороны листа выскабливаются неглубокие ямки-язвочки. В последующем язвочки подсыхают и лист в этом месте прорывается насквозь. Такие повреждения наносят жуки льняных, свекловичных, крестоцветных и других блошек.

Окошечное выгрызание. Выскабливается более обширная, обычно нижняя, но может быть и верхняя поверхность листа. С противоположной выскабливанию стороны кутикула листа остается нетронутой. Образуется как бы «окошечко» - отверстие, затянутое прозрачной пленкой, которая при разрастании листовой пластинки прорывается. Такие повреждения наносят, гусеницы капустной моли и некоторых других бабочек в I-II возрастах.

Минирование. Ткань листа выедена изнутри между нетронутым с обеих сторон эпидермисом. Образовавшиеся при этом внутренние полости - мины - имеют характерную для каждого вида вредителя форму. Мины бывают пузыревидные, в виде широких полостей или узкие, лентовидные, более или менее извилистые, постепенно расширяющиеся, иногда спиралевидные. По окраске мины обычно отличаются от остальной, неповрежденной поверхности листа: они бывают коричневые, бурые, обесцвеченные и др. В некоторых случаях мины заметны с обеих, но чаще с какой-либо одной стороны листа. Такие повреждения характерны для личинок некоторых мух (например, свекловичной мухи), гусениц некоторых бабочек (например, минирующих молей), личинок пилильщиков и др.

Свертывание, или скручивание, листьев. С помощью паутины или без нее одиночные листья скручиваются в трубки, или несколько листьев с подгрызенными черешками свертываются в виде сигары. Такие повреждения наносят жуки-трубковерты или гусеницы некоторых листоверток. Иногда отгрызаемые листья и их части свертываются и скручиваются в плотный комок, что характерно для жуков-кравчиков. Некоторые вредители свертывают не весь лист, а его край, и сами находятся в этом завернутом участке (гусеницы некоторых молей и др. ) .

Образование листовых паутинных гнезд. Такие гнезда из нескольких листьев, скрепленных более или менее плотным паутинным покровом или редкими паутинными нитями, устраивают для зимовки гусеницы златогузки и боярышницы. В паутинных листовых гнездах живут, питаются и окукливаются гусеницы яблонной моли и некоторых других бабочек.

Рис. 1. Типы повреждения листьев: А - Б - грубое объедание, В -скелетирование, Г- минирование, Д- скручивание, Е- галлы .

Почковый долгоносикСерый почковый долгоносик - полифаг. Принадлежит к отделу короткохоботных долгоносиков (Adelognatha) . Вредит многим плодовым и ягодным культурам, винограду, декоративным растениям, лиственным лесным породам. Наибольший вред приносят взрослые жуки. Страдают бутоны и цветы, в которых имаго выедают пестики и тычинки. Размножение двуполое. Зимуют имаго в почве. Полный цикл развития проходит за два года.

Морфология

Имаго . Размер взрослого жука колеблется от 5 до 7 мм. Тело покрыто чешуйками серого и розового цвета. Крылья перепончатые, недоразвитые. Способность к полету отсутствует. Надкрылья имеют выпуклую яйцевиднуюформу. У основания они шире переднеспинки. Головотрубка укороченная, наверху имеется выемка. Усиковые бороздки расположены с боков и круто опущены вниз. Ноги и усики желто-бурого цвета, булава усиков темная. Глаза выпуклые, крупные. Сзади бедра не имеют зубцов.

Рис. 2. Долгоносик на яблоне. 1-долгоносик, 2-долгоносик на почке, 3- личинка, 4- характер повреждения .

Яйцо продолговатой формы, молочно-белого цвета, блестящее, длина - 0, 8 мм, ширина - 0, 45 мм.

Личинка размером 5-6 мм, светлая, со светло-бурой головой и рядами щетинок и шипиков на теле. В первой фазе развития личинка передвигается с помощью трех пар длинных щетинок, расположенных на брюшной стороне грудных сегментов.

Куколка белого цвета величиной 5-6 м.

Половой диморфизм. Самки серого почкового долгоносика несколько крупнее самцов, с более широким брюшком.

Рис. 3. Различие самки от самца долгоносика .

Развитие

Имаго зимуют в почве вблизи кормовых растений. Места зимовки покидают с началом вегетационного периода, при среднесуточной температуре 10 °C. На юге Украины это происходит в начале апреля, в лесной зоне - с 3 по 19 апреля. После выхода из зимнего состояния взрослые жуки сразу поднимаются на кроны деревьев и начинают питаться - сначала почками, а затем бутонами, цветами и листьями. В результате листовые пластинки получают значительные повреждения, а на молодых деревцах уничтожаются полностью. Наиболее активны имаго днем, ночью прячутся.

Период спаривания начинается через 3-4 недели после выхода жуков из зимовки. Обычно это середина мая. Для откладывания яиц самки выбирают теневую часть кроны, где сгибают листья или склеивают их вершины. В образовавшееся гнездышко одна самка откладывает сразу несколько яиц - от 10 до 40 штук. Кладка продолжается около 10 дней. Вскоре после ее окончания жуки отмирают.

Яйцо . Эмбриональное развитие завершается в течение двух недель.

Личинка выходит из яйца и сразу погружается в почву на глубину около полуметра. Питается клетками луба мелких корешков и большого вреда не приносит. В таком состоянии она находится до августа следующего года. Зимует личинка в почве, в пещерке, которую выстраивает сама из частичек гумуса, укрепляя стенки собственной слюной.

Куколка появляется в августе.

Имаго нового поколения рождается в сентябре, но до весны кукольных колыбелек они не покидают и зимуют в почве вместе с личинками первого года.

Географическая распространенность

Серый почковый долгоносик встречается преимущественно в южных районах Европы. Особенно часто на Украине - в Полесье и лесостепи. В степных районах популяция населяет стации с повышенным увлажнением.

Вредоносность

Полифаг . Его можно встретить на плодовых и ягодных культурах, винограде, декоративных растениях и на лесных лиственных породах. Наибольший вред приносят взрослые жуки.

Массовая вспышка размножения серого почкового долгоносика приводит к уничтожению или повреждению зеленой массы дерева. Страдают бутоны и цветы, в которых имаго выедают пестики и тычинки. Этот вид может нанести значительный вред лесному питомническому хозяйству, поскольку активная деятельность жуков приводит к гибели молодых саженцев.

Экономический порог вредоносности для серого почкового долгоносика составляет 14-20 жуков в ловчем поясе в фенофазе зеленого конуса.

Борьба

Агротехнические мероприятия осложнены глубоким залеганием личинок в почве - до 60 см. Однако правильное расположение сада или питомника вдали от дикорастущих насаждений, своевременное рыхление приствольных кругов, уничтожение опавшей листвы, удаление больных и сухих ветвей позволяет снизить влияние вредителя на растения.

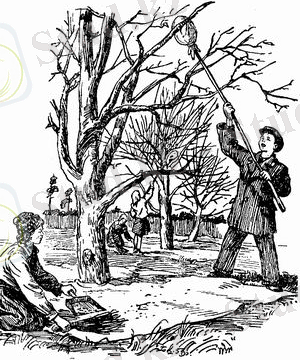

Механический способ. Стряхивание насекомых с крон на плотный материал, расстеленный на поверхности земли, с последующим их уничтожением. Это мероприятие целесообразно проводить ранней весной до начала спаривания и откладывания яиц. В насаждениях большой площади считается нецелесообразным.

Рис. 4 . Стряхивание долгоносиков.

Метод ловушек. Ранней весной основания стволиков опоясывают ловчими поясами из соломы и других материалов, предварительно пропитав их инсектицидными препаратами.

Снимать такой пояс можно сразу после выхода личинок - к началу июля. Для борьбы с этим видом эффективно применение клеевых поясов.

Рис. 5 . Приготовление ловчего пояса

Химический способ

заключается в своевременном опрыскивании крон и штамбов пиретроидами, фосфорорганическими соединениями.

Рис. 6 . Опрыскивание плодовых культур.

Биологический способ борьбы. Опрыскивание биологическими пестицидами. Привлечения насекомоядных птиц.

Яблонная мольЯблонная горностаевая моль - вредитель-монофаг, повреждает яблоню. Встречается повсеместно в местах ее произрастания. Повреждает только листовые пластинки. Оголенные ветви покрыты паутинными гнездами. Размножение двуполое. Развивается одна генерация в год, зимуют гусеницы первого возраста.

Морфология

Имаго . Бабочка с размахом крыльев 16-22 мм. Передние крылья белого цвета с 12-16 черными точками, которые расположены тремя продольными неправильными рядами. На вершине крыльев мелкие крапинки черного цвета, задние крылья пепельно-серые. Как у всех представителей семейства горностаевых молей, голова насекомого покрыта волосовидными чешуйками, прижатыми на лбу, направленными вперед на темени и торчащими в виде хохолка на затылочной части. Усики короче передних крыльев, второй членик губных щупиков короче третьего, без щетки чешуек. Передние крылья ланцетно-овальной формы.

Рис. 7. Яблонная моль. Имаго.

Половой диморфизм. Как и у всех представителей семейства горностаевых молей, гениталии самцов и самок различны. Гениталии самцов: вальвы удлиненно-овальные, соции и саккус хорошо выражены, везика с корнутусами. Гениталии самки: анальные сосочки короткие, лопасти вагинальной пластинки более или менее выпуклые, передний апофиз вильчатый, яйцеклад почти не выражен.

Яйцо овальной формы, плоско-выпуклое, желтоватое. Яйцекладка прикрыта щитком. Размер щитка - 4-5 мм. Форма щитка плоская, слегка овальная. Щиток сначала желтый, затем приобретает красный цвет, через месяц становится серовато-бурым, сходным по цвету с корой молодых побегов.

Личинка (гусеница) проходит три возраста. Голова черного цвета, тело светло-желтое. Взрослые гусеницы достигают 15-18 мм, приобретают серовато-желтую окраску, спинная сторона несет два продольных ряда черных точек.

Рис. 8. Личинки. Куколки.

Куколка. Длина - 10 мм. Развивается в плотном белом веретеновидном коконе. Вначале куколка оранжево-желтая, по мере развития становится зеленовато-желтой с темно-бурой головой. Крыловые зачатки светло-бурого цвета, кремастер темно-бурый с шестью щетинками. Коконы склеены в компактные пачки. В одной пачке насчитывается от нескольких десятков до нескольких сотен коконов.

Развитие

Имаго . Появление взрослых насекомых наблюдается через 37-42 дня после цветения яблони, продолжается около полутора месяцев.

Днем бабочки неподвижны, сидят на нижней стороне листовой пластинки и в других затененных местах. Активный лёт насекомых начинается перед сумерками и продолжается дотемна.

Период спаривания начинается через две недели после выхода бабочек из куколок и проходит в вечерние часы. Спустя 5-6 дней самки приступают к откладке яиц. Кладка заканчивается во второй половине июля. Яйца бабочки откладывают группами (15-60 шт. ) на ветки яблони и покрывают щитком из застывшей слизи, который постепенно меняет окраску с красноватой на бурую, под цвет коры. Плодовитость самки - от 20 до 100 яиц.

Яйцо. Эмбриональный период продолжается 8-15 дней.

Личинка (гусеница) выходит из яйца, но остается зимовать под влагонепроницаемым щитком. До зимы она питается яйцевой скорлупой и корой дерева, при наступлении мороза впадет в оцепенение (диапаузу) .

Выход гусениц из-под щитков наблюдается во второй половине апреля при переходе среднесуточной температуры за пределы +12°C. В первом возрасте гусеницы минируют листья, выедая мякоть и оставляя нетронутой нижнюю и верхнюю кожицу. Выход из мин колеблется от 28 апреля - 11 мая в лесостепной зоне Украины до 25 апреля - 7 мая в степной зоне и, как правило, совпадает с фенофазой цветения яблонь.

Покинув мины, гусеницы приступают к плетению паутинных гнезд. Листья скрепляются попарно, гусеницы питаются и обгрызают их. Поврежденный лист буреет, скручивается и опадает. Часто листья объедаются полностью до основных жилок, после чего гусеницы переходят на соседние ветви и образуют колонии паутинных гнезд. Гусеницы передвигаются от вершины к основанию ветки, полностью уничтожая листву. На соседние ветки перемещаются всей колонией. Наиболее благоприятна для развития гусениц сухая и жаркая погода. Период питания гусениц продолжается 35-42 дня, затем они окукливаются в паутинном гнезде. Каждая гусеница плетет свой кокон.

Куколка. Появление куколок наблюдается в первой декаде июня. Они находятся в белых плотных коконах, склеенных в компактные пачки. Куколка развивается 7-14 или 15-20 дней.

Имаго отрождаются через 37-42 дня после цветения яблони. Лёт растянут и продолжается с конца июля до конца августа

Географическое распространение

Ареал распространения яблонной моли совпадает с ареалом яблони. Наибольший вред причиняет в южных районах. Встречается в Западной Европе, Северном Китае, Японии, на Корейском полуострове.

Рис. 9. Характер повреждения яблонной моли.

Вредоносность

Яблоневая горностаевая моль вредит на стадии личинки. Перезимовавшие гусеницы выходят из-под щитка и поедают листовые пластинки яблони.

Экономический порог вредоносности для данного вида устанавливается в фазе окончания цветения кормового растения при 0, 5-1 кладке яиц на дерево или повреждении 10-25 % листьев.

Меры борьбы

Химический способ. Своевременное опрыскивание деревьев фосфорорганическими соединениями, ингибиторами синтеза хитина.

Биологический способ борьбы. Опрыскивание деревьев биологическими пестицидами.

Боярышница

Боярышница - бабочка с белыми полупрозрачными крыльями (размах 6-7 см), на которых выделяются хорошо заметные темные жилки.

Весной гусеницы расползаются и окукливаются на кормовых растениях. Выбираясь из куколки, каждая бабочка выделяет несколько капель жидкости красного цвета. Эта особенность, заметная при массовом выходе бабочек породила легенды о «кровавом дожде». Также для боярышницы характерны резкие колебания численности. Периоды массового размножения боярышницы длятся 3-4 года, затем наступает период уменьшения численности, длящийся 6-7 лет.

Морфология

Имаго. Крылья белые с заметными черными жилками (размах -6-7 см) . Передние крыло до 3, 5 см длиной. Тонкая черная линия идет по краям крыльев. Полупрозрачность крыльев боярышницы объясняется слабостью чешуйчатого покрова. У самцов окраска более выражена, чешуй нет только по периферии крыльев. Нередко на нижней стороне крыльев остается пыльца, из-за чего они приобретают желтоватый и даже оранжевый цвет. Грудь, брюшко темные, поверхность покрыта светлыми волосками.

Рис. 10 . Боярышница. Имаго.

Яйцо. Плодовитость колеблется в пределах от 200 до 500 яиц. Яйца имеют желтоватый цвет, продольную ребристость (12-14 ребрышек, 7 из которых достигают вершины), удлиненно-бочковидную форму, вершина притуплена. Бабочка откладывает яйца на верхнюю сторону листа в виде хорошо заметных лимонно-желтых кладок, кучками от 30 до 150 яиц.

Личинка. Гусеницы с заметной темной головой, коричневато-серого цвета, сверху черные, покрытые не густо мелкими светлыми волосками. На теле гусеницы две широкие красноватые (иногда желтоватые) полоски вдоль спины. Гусеницы имеют по 8 пар ног.

Рис. 11 Личинка и куколка .

Куколки бугристые светло-желтого или серовато-белого цвета с черными точками и пятнами, длиной около 2, 5 см. К субстрату прикрепляются с помощью особого шелкового «пояска», висят головой вверх.

Развитие

Бабочки летают открыто, предпочитает прогретые солнечные места. В годы массового размножения встречаются у луж, по обочинам дорог, у водоемов. Питаются на цветках многих растений: василек сибирский, змееголовник, лук и других.

Боярышница повсеместно дает одно поколение.

Имаго. Бабочки, появляются в мае-июне, лет длится 1 месяц. Для откладывания яиц самкам нужно дополнительное питание нектаром и вода.

Яйцо. Боярышницы откладывают яйца кучками, чаще на нижнюю сторону листьев кормовых растений. Развитие происходит в течение 10-20 дней.

Личинка. Молодые гусеницы держатся вместе, после двукратной линьки зимуют. Гусеницы второго-третьего возраста зимуют в кроне деревьев своеобразных гнездах, сплетенных из нескольких сухих листьев при помощи паутины. Такое гнездо - место зимовки более 40 гусениц, каждая из них находится в отдельном полушаровидном коконе.

Выходят из гнезда и начинают питаться в период распускания почек, выгрызая их полностью. Для выхода гусениц из гнезд достаточно среднесуточной температуры 7-8°C. В дальнейшем они повреждают листья, порой оставляя после себя только сетку жилок. Вначале живут вместе, укрываясь от непогоды в общем гнезде, позже стадный инстинкт ослабевает. Перед окукливанием гусеницы расползаются (уже после 1-2 линек живут одиночно) . Через 30-40 дней на ветвях и стволах дерева можно увидеть куколки.

Куколка . Окукливание происходит в конце весны-начале лета, на стволах и ветвях деревьев, служащих источником пищи гусеницам. Через 15-17 дней из куколки выходит бабочка.

Рис. 12 . Окукливание.

Имаго. Бабочки появляются из куколки в июне (в теплые годы и на юге в мае)

Морфологически близкие виды

По внешнему виду (морфологии) имаго к описываемому виду близка Барбарисовая белянка (Aporia hippia) . Снизу задние крылья бабочки отличаются охряно-желтым окрасом с ярко-желтым пятном у основания. Жилки снизу на задних крыльях и поперечная жилка снизу и сверху на передних крыльях окаймляет широкое, черное опыление.

Кроме данного вида в Евразии широко распространена Зорька (Anthocharis cardamines) так же сходная по морфологическим признакам c Боярышницей (Aporia crataegi) .

Географическая распространенность

Боярышница имеет широкое распространение. Ареал обитания - умеренная Евразия, кроме арктических тундр и севера дальнего Востока.

... продолжение- Информатика

- Банковское дело

- Оценка бизнеса

- Бухгалтерское дело

- Валеология

- География

- Геология, Геофизика, Геодезия

- Религия

- Общая история

- Журналистика

- Таможенное дело

- История Казахстана

- Финансы

- Законодательство и Право, Криминалистика

- Маркетинг

- Культурология

- Медицина

- Менеджмент

- Нефть, Газ

- Искуство, музыка

- Педагогика

- Психология

- Страхование

- Налоги

- Политология

- Сертификация, стандартизация

- Социология, Демография

- Статистика

- Туризм

- Физика

- Философия

- Химия

- Делопроизводсто

- Экология, Охрана природы, Природопользование

- Экономика

- Литература

- Биология

- Мясо, молочно, вино-водочные продукты

- Земельный кадастр, Недвижимость

- Математика, Геометрия

- Государственное управление

- Архивное дело

- Полиграфия

- Горное дело

- Языковедение, Филология

- Исторические личности

- Автоматизация, Техника

- Экономическая география

- Международные отношения

- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда