Проектирование железнодорожных станций: теоретические основы и разработка схемы промежуточной станции

Исходные данные к выполнению курсовой работы

Теоретическая часть:

- Основные положения проектирования железных дорог

- Станционные пути и габаритные расстояния

- Расположение станционных путей в плане и профиле

- Предельные столбики и сигналы

- Соединения путей

Практическая часть:

Немасштабная схема промежуточной станции

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Всё построенное человеком в процессе его трудовой деятельности для обеспечения материальных и духовных потребностей общества и личности называется сооружениями.

Сооружение - это результат строительной деятельности для осуществления определённых потребительских функций.

Инженерные здания и сооружения могут классифицироваться по различным признакам. По функциональному назначению - на промышленные, гражданские, сельскохозяйственные, гидротехнические, транспортные и др.

К промышленным инженерным сооружениям относятся заводы, фабрики, предприятия топливно-энергетического комплекса.

Гражданские (общественные) сооружения - это жилые дома, здания культурно-бытового назначения, административные здания.

Сельскохозяйственные здания и сооружения - это элеваторы, животноводческие и птицеводческие комплексы, сооружения для ремонта и хранения техники и переработки сельскохозяйственной продукции.

Гидротехнические сооружения это плотины, каналы, трубопроводы, водозаборы, насосные станции, порты и т. д.

И наконец, к транспортным сооружениям относятся железные и автомобильные дороги, мосты, судоходные каналы, линии электропередач, аэропорты. В свою очередь автомобильные дороги включают в себя мосты, тоннели, путепроводы, эстакады.

Приведенное деление в некоторых случаях условно, так как одно и то же сооружение может быть отнесено как к одной, так и к другой группе. Например, судоходные каналы и шлюзы отнесены к транспортным сооружениям по своему назначению, вместе с тем они являются гидротехническими сооружениями, поскольку связаны с использованием воды.

Транспортные сооружения классифицируются:

- по назначению (для пропуска автомобилей, судов, железнодорожного и авиационного транспорта, для транспортировки природных ископаемых и электроэнергии) ;

- по принадлежности (федеральные, областные, краевые, муниципальные) ;

- по положению относительно поверхности земли (надземные, наземные, подземные, подводные) ;

- по сроку службы (постоянные и временные) ; ·по геометрической форме (линейные, или площадные) ;

- по материалам, из которых они созданы.

1 Теоретическая часть

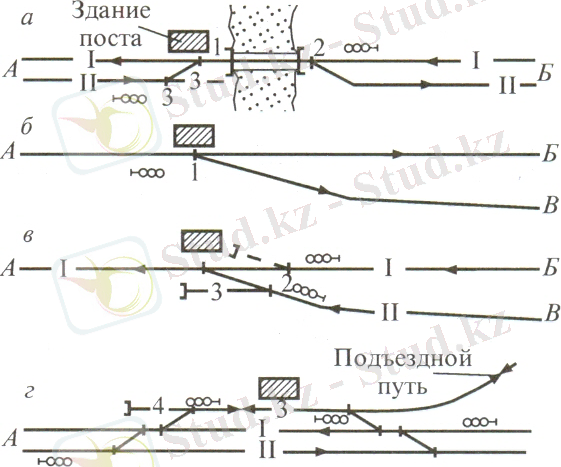

1. 1 Путевые и вспомогательные посты

Путевой пост - раздельный пункт на линии, не оборудованной автоматической блокировкой, не имеет путевого развития. Каждый пост имеет здание дежурного и оборудован устройствами полуавтоматической блокировки, которая, работая во взаимодействии со станциями или путевыми постами, с помощью специальных электрических зависимостей дает возможность дежурному по посту привести сигналы поста в положение, разрешающее или запрещающее движение поездов [1] .

Путевые посты устраиваются также в местах изменения числа главных путей, при разветвлении или слиянии главных путей в узле по роду движения или направлениям движения, при наличии крупных искусственных сооружений (мостов, тоннелей и др. ), которые сохраняются однопутными на двухпутной линии. В этом случае путевой пост имеет небольшое путевое развитие: предохранительный тупик и съезд. Стрелками и сигналами управляет дежурный по посту.

Вспомогательные посты предназначены для обслуживания пункта примыкания на перегонах подъездных путей. В отличие от путевых вспомогательные посты не являются раздельными пунктами для поездов, следующих по всему перегону. На рис. 1. 1, г показана схема вспомогательных постов при примыкании подъездного пути на двухпутном перегоне.

Рисунок 1. 1 - Схемы путевых и вспомогательных постов

Вагоны в адрес подъездного пути поступают на станцию А, откуда подаются на подъездной путь. Если к перегону примыкает подъездной путь (рис. 1. 1, г) и вагоны на нем длительное время находятся под погрузкой и выгрузкой, путь 3 предназначают для приема и отправления передач и ограждают предохранительным тупиком 4. Такой вспомогательный пост в профиле и плане должен отвечать требованиям к раздельным пунктам с путевым развитием.

1. 2 Разъезды

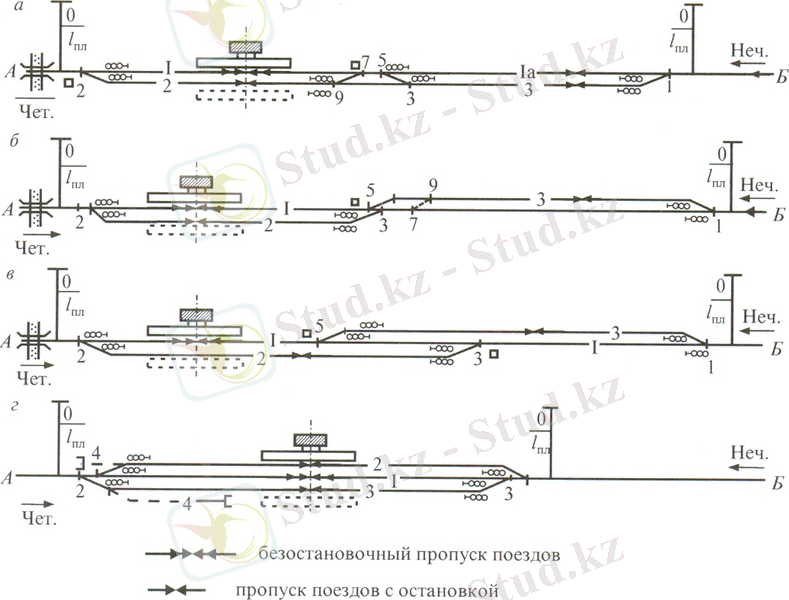

Разъезды устраивают на однопутных железнодорожных линиях для обеспечения необходимой пропускной способности. На них выполняется скрещение и обгон поездов, а также посадка и высадка пассажиров и в некоторых случаях погрузка и выгрузка грузов в небольшом объеме. Для выполнения этих операций разъезды должны иметь приемо-отправочные пути (один-два кроме главного), пассажирские устройства (пассажирское здание, платформы для посадки и высадки пассажиров), устройства связи и СЦБ, освещение, входные и выходные светофоры, контактную сеть (на электрифицированных линиях) [2] .

Рисунок 1. 2 - Схемы разъездов

В зависимости от размеров движения, длины станционной площадки, плана и профиля пути на подходе расположение приемо-отправочных путей на разъезде может быть следующее: продольное одностороннее (рис. 1. 2, а), продольное разностороннее (рис. 1. 2, б), полупродольное (рис. 1. 2, в) и поперечное (рис. 1. 2, г) .

Полезная длина приемо-отправочных путей принимается стандартной, установленной для данной линии.

В схемах с продольным расположением путей приемо-отправочные пути смещены друг относительно друга на всю длину. В схеме на рис. 1. 2, а между центрами 5, 7 минимальное расстояние, определенное по встречной укладке. В схеме на рис. 1. 2, б расстояние между центрами 3 и 5 определяется из условия обеспечения междупутья (

) .

) .

В схемах полупродольного типа приемо-отправочные пути смещаются на длину пассажирского поезда. Разъезды поперечного типа занимают короткую площадку. Пути располагаются параллельно. Первые стрелочные переводы укладываются по принципу правопутности (первая входная стрелка дает отклонение вправо) . Грузовые поезда, принимаемые из Б на путь 3, а из А на путь 2, проходят только по одному противошерстному стрелочному переводу, при этом в случае их одновременного приема обеспечиваются лучшие условия безопасности движения.

При скрещении грузовой поезд со стороны А (рис. 1. 2, а) принимается на путь 2 с остановкой, а поезд из Б пропускают без остановки. Затем поезд с пути 2 отправляют на перегон по стрелочным переводам 9, 7, 5, 1. При одновременном скрещении и обгоне поезд из А принимают на путь 2, поезд из Б на путь 3, а пассажирский поезд пропускается без остановки по главному пути. Аналогично пропускаются поезда через разъезды, построенные по другим схемам. Причем в схеме рис. 1. 2, г (схема поперечного типа) пассажирские поезда с остановкой желательно принимать к пассажирскому зданию на путь 2.

На разъездах продольного типа можно пропускать два поезда разных направлений без остановки, но с уменьшенной скоростью. При новом строительстве разъезды продольного типа (рис. 1. 2, а) сооружают в том случае, если в ближайшей перспективе предусматривается укладка второго главного пути.

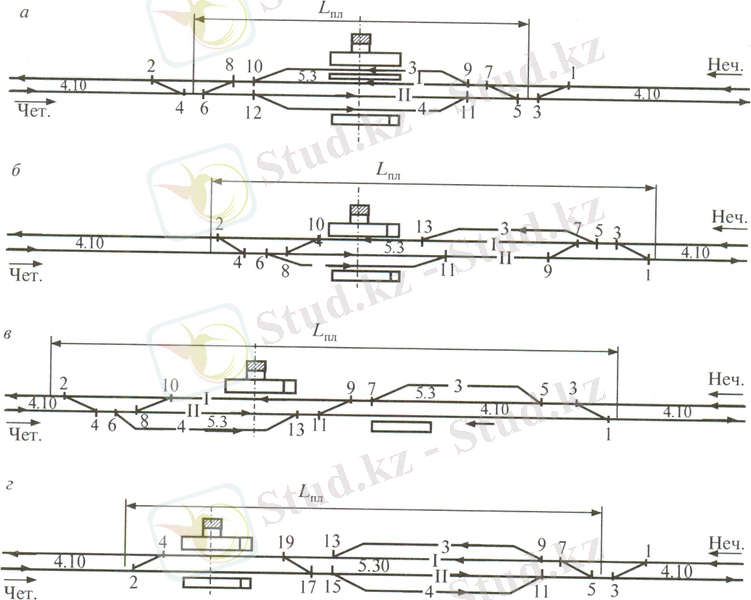

1. 3 Обгонные пункты

На двухпутных линиях для обгона поездов сооружают обгонные пункты. На этих обгонных пунктах обычно предусматриваются также посадка и высадка пассажиров.

Применяется четыре основные схемы обгонных пунктов (рис. 1. 3) поперечного продольного и полупродольного типов. Схема поперечного типа наиболее распространена (рис. 1. 3, а) . Ее достоинство - короткая площадка, а недостаток - неудобство для пассажиров: при приеме поезда на 4 путь им приходится переходить через 4, II и I пути.

Рисунок 1. 3 - Схемы обгонных пунктов

По концам обгонных пунктов укладываются по два диспетчерских съезда, которые позволяют переводить движение с одного главного пути на другой, в случае закрытия одного из них (в связи с ремонтом искусственных сооружений, капитальным ремонтом пути и другими причинами) . Иногда на первую очередь вместо четырех съездов укладывают лишь два (5-7 и 6-8) . Марки стрелочных переводов диспетчерских съездов на обгонных пунктах укладываются не круче 1/11.

Схема обгонного пункта полупродольного типа (рис. 1. 3, б) более удобна для пассажиров, поэтому ее применяют на участках со значительным количеством местных пассажирских поездов, например пригородных. При этой схеме лучше условия трогания поездов с места.

Схема обгонного пункта продольного типа (рис. 1. 3, в) имеет те же достоинства, что и предыдущая, но требует очень длинной станционной площадки, поэтому редко применяется.

Схема рис. 1. 3, г применяется при значительных размерах пассажирских перевозок.

2 Промежуточные станции

Промежуточные станции - наиболее распространенный вид раздельных пунктов. На них выполняются следующие операции:

- пропуск грузовых и пассажирских поездов;

- прием и отправление поездов с остановкой;

- посадка и высадка пассажиров;

- погрузка, выгрузка и хранение грузов с оформлением грузовых документов;

- прием, выдача и хранение багажа;

- прицепка и отцепка вагонов сборных поездов, а в некоторых случаях формирование отправительских маршрутов;

- подача и уборка вагонов подъездных путей;

- взвешивание вагонов при значительном объеме навалочных грузов.

Для безопасного и своевременного выполнения всех этих операций промежуточная станция имеет следующий комплекс устройств:

- путевое развитие, включающее кроме главных путей приемо-отправочные, погрузочно-выгрузочные, вытяжные для маневровой работы, в случае примыкания подъездных путей, предохранительные тупики и другие пути;

- пассажирские здания с платформами и другими пассажирскими обустройствами;

- складские помещения, погрузочно-выгрузочные площадки и механизмы;

- стрелочные посты, устройства связи и СЦБ, электроснабжения, освещения и водоснабжения.

На существующих линиях промежуточные станции располагаются на расстоянии 15-20 км. Новые станции располагают на расстоянии 4-60 км. В зависимости от расположения приемо-отправочных путей и грузовых устройств различают три основных типа промежуточных станций: с продольным, полупродольным и поперечным расположением приемо-отправочных путей.

Дополнительно станции различаются по количеству главных и приемо-отправочных путей, размещению и развитию грузовых устройств, наличию примыкания подъездных путей.

2. 1 Промежуточные станции многопутных участков

На подходах железнодорожных линий к крупным городам при больших размерах движения, особенно пассажирского пригородного, укладывают дополнительные главные пути. Образуются многопутные (трехпутные, четырехпутные и т. д. ) участки. Промежуточные станции на таких участках строят поперечного типа.

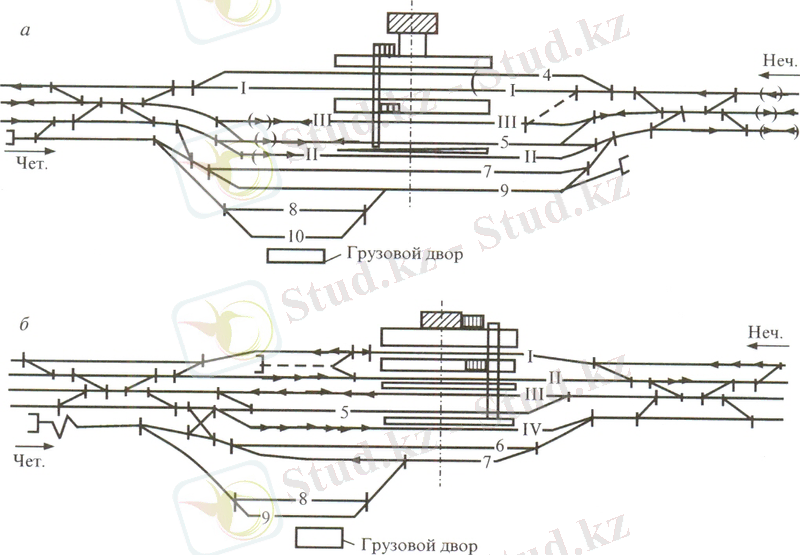

На трехпутном участке возможны два варианта расположения третьего главного пути двустороннего действия (рис. 2. 1, а) - между главными путями основной пары или сбоку от них.

а - трехпутный участок; б - четырехпутный участок

Рисунок 2. 1 - Пример промежуточных станций многопутных участков

Главные пути I и II предназначены в основном для пассажирского движения, но возможен также пропуск по ним грузовых поездов. Главный путь III служит для двустороннего движения грузовых поездов, дальних пассажирских и пригородных поездов - «скороходов», следующих с небольшим числом остановок. На (рис. 2. 1, а) изображена одна из схем промежуточной станции трехпутного участка с грузовым двором, расположенным со стороны, противоположной пассажирскому зданию. На этой схеме путь 5 служит для скрещения грузовых поездов с поездами, следующими по среднему главному пути. Пути 7 и 9 используются для приема сборных поездов.

Схема станции обеспечивает прием поездов со всех главных путей на все приемо-отправочные пути станции и возможность скрещения поездов, следующих по III главному пути, независимо от пропуска поездов по I и II главным путям. Кроме того, в этом варианте имеется возможность удобного перехода поездов с путей I и II на путь III обратно (в схеме, когда III путь находится между I и II главными путями) .

На четырехпутном пригородном участке одна пара главных путей предназначена преимущественно для пригородного движения (I и II пути) рис. 2. 1, б, другая для смешанного, возможны три варианта их специализации. Схема станции чегырехпутного участка, главные пути которого специализированы (III и IV пути) для дальнего пригородного и грузового движения, приведена на рис. 2. 1, б. Она представляет две системы, соединенные между собой диспетчерскими съездами. Достоинства этой схемы - обособленность пригородного движения от местной работы и хорошие условия для развития зонной станции.

Недостаток - меньшая маневренность при переходе с одной пары главных путей на другую.

При специализации главных путей (с пригородной парой внутри) условия развития зонной станции те же, но облегчается переход с одной пары главных путей на другую. Однако внешнее расположение приемо-отправочных путей для грузового движения затрудняет передачу местных вагонов от четных поездов на грузовой двор.

3 Участковые станции

3. 1 Назначение участковых станций

Свое название участковые станции получили потому, что они ограничивали участок обращения локомотивов, который определялся временем непрерывной работы локомотивных бригад и запасом угля в тендере паровоза. Поэтому расстояние между участковыми станциями составляло всего 100-130 км. Основной операцией участковых станций была смена локомотивов и локомотивных бригад [3] .

Внедрение тепловозной тяги и электрификация железных дорог позволили увеличить протяженность участков обращения локомотивов, поэтому многие участковые станции утратили свою первоначальную функцию - смену локомотивов. В настоящее время основная работа участковых станций обработка транзитных поездов: техническое обслуживание, коммерческий осмотр, смена локомотивов, смена локомотивных бригад, отцепочный и безотцепочный ремонт вагонов, техническое обслуживание локомотивов. На участковых станциях выполняется также расформирование и формирование сборных и участковых поездов, пассажирские и грузовые операции, обслуживание подъездных путей.

На узловых участковых станциях возможно изменение веса поездов, поступающих с примыкающих направлений, а следовательно, отцепка и прицепка групп вагонов к поездам.

В участковых поездах прибывают вагоны под выгрузку-погрузку на участковой станции, вагоны для промежуточных станций участка, а также вагоны для станций за пределами участка. Из вагонов второй группы формируют сборные поезда, с подборкой по промежуточным станциям участка.

Из вагонов, прибывших в сборных поездах, и вагонов, погруженных на данной станции и следующих за пределы участка обслуживания сборным поездом, формируют участковые поезда до ближайшей участковой или сортировочной станции.

Для приема поездов и выполнения операций по приему (техническое обслуживание, коммерческий осмотр, смена локомотивов и локомотивных бригад) предназначен приемоотправочный парк. Накопление вагонов для составов сборных и участковых поездов осуществляется на путях сортировочного парка. Расформирование и формирование поездов выполняется на вытяжных путях, которые располагаются с двух сторон от сортировочного парка. Для расформирования поездов при значительных объемах переработки может сооружаться горка малой мощности.

После накопления составов сборных поездов выполняется формирование сборного поезда, в процессе которого вагоны подбираются по группам. Число групп сборного поезда соответствует числу промежуточных станций участка, на которых предстоит работать сборному поезду. Сформированный состав выставляется на приемоотправочные пути, где выполняется техническое обслуживание, безотцепочный ремонт, прицепляется поездной локомотив, выполняется опробование автотормозов и поезд отправляется.

Пассажирские операции на участковых станциях выполняются в большем объеме, чем на промежуточных станциях. На участковых станциях транзитные поезда, имеющие остановку, принимаются на главные или приемоотправочные пути для пассажирских поездов. Выполняется посадка и высадка пассажиров, погрузка и выгрузка багажа и почты, технический осмотр составов, в случае необходимости безотцепочный ремонт вагонов. Скорые поезда пропускаются по главным путям без остановки.

Грузовая работа участковой станции заключается в погрузке и выгрузке вагонов в грузовом районе, обслуживании подъездных путей, взвешивании вагонов, сортировке мелких отправок, на некоторых станциях выполняется подготовка вагонов под погрузку (очистка, промывка вагонов), снабжение водой вагонов с живностью и др. операции.

3. 2 Размещение участковых станций на сети

Существующие участковые станции, как указывалось ранее, размещаются на расстоянии 100-130 км, внедрение тепловозной тяги и электрификация железных дорог позволили организовать движение без смены локомотива на больших расстояниях.

В настоящее время протяженность участков обращения достигает 600-1000 км для электровозов и 500-800 км для тепловозов. В дальнейшем предусматривается увеличение протяженности участков обращения локомотивов до 1500 км и более. ·

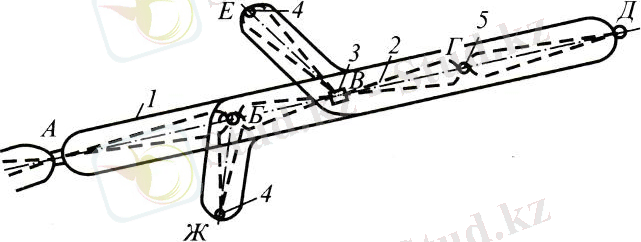

На рис. 3. 1 показан удлиненный участок А-Д , обслуживаемый локомотивами двух депо А и Д. На станциях А и В располагаются основные депо с ремонтной базой, в которых выполняется ремонт локомотивов. На этих станциях локомотивы не отцепляются, кроме тех случаев, когда по пробегу локомотиву требуется ремонт. На станции Д располагается оборотное депо, в котором выполняется смена локомотивов и их техническое обслуживание. На станциях Б и Г осуществляется смена локомотивных бригад. На удлиненных участках обращения в систему тягового обслуживания поездов включают и боковые направления, если на основном и боковом направлении работают локомотивы одной серии. На рис. 3. 1 это участки В-Е и Б-Ж. Во многих случаях удлиненные участки обращения включают участки двух дорог.

На удлиненных участках обращения локомотивы обслуживают сменные бригады. В ближайшей перспективе предусматривается увеличение плеч работы локомотивных бригад на электротяге до 400 км, при тепловозной тяге до 300 км [4] .

Удлинение плеч тягового обслуживания локомотивов повышает эффективность эксплуатации локомотивов, среднесуточный пробег локомотивов, уменьшает их потребное число и снижает эксплуатационные расходы.

1 - участки обращения локомотивов основного потока транзитных поездов; 2 - участки работы локомотивных бригад; 3 - основное депо; 4 - пункт оборота электровозов (тепловозов) ; 5 - станции смены локомотивных бригад

Рисунок 3. 1 - Схема размещения участковых станций на участках обращения локомотивов и локомотивных бригад

3. 3 Классификация участковых станций

В процессе развития железнодорожного транспорта образовались различные виды участковых станций: различающиеся родом тяги, характером работы, размером устройств, расположением основных элементов.

1. В зависимости от рода тяги участковые станции бывают: для электрической, тепловозной и смешанной тяги. В последнем случае участковые станции являются станциями стыкования разных видов тяги (например, электрической и тепловозной) или на электрифицированных линиях могут быть станции стыкования участков с разными системами тока.

2. В зависимости от схемы тягового обслуживания различают участковые станции:

- со сменой локомотивных бригад;

- со сменой локомотивных бригад и локомотивов, которые в свою очередь, могут быть с эксплуатационно-ремонтным депо (основное депо) для выполнения текущих ремонтов локомотивов ТР-2 и ТР-3 и технического обслуживания локомотивов;

... продолжение- Информатика

- Банковское дело

- Оценка бизнеса

- Бухгалтерское дело

- Валеология

- География

- Геология, Геофизика, Геодезия

- Религия

- Общая история

- Журналистика

- Таможенное дело

- История Казахстана

- Финансы

- Законодательство и Право, Криминалистика

- Маркетинг

- Культурология

- Медицина

- Менеджмент

- Нефть, Газ

- Искуство, музыка

- Педагогика

- Психология

- Страхование

- Налоги

- Политология

- Сертификация, стандартизация

- Социология, Демография

- Статистика

- Туризм

- Физика

- Философия

- Химия

- Делопроизводсто

- Экология, Охрана природы, Природопользование

- Экономика

- Литература

- Биология

- Мясо, молочно, вино-водочные продукты

- Земельный кадастр, Недвижимость

- Математика, Геометрия

- Государственное управление

- Архивное дело

- Полиграфия

- Горное дело

- Языковедение, Филология

- Исторические личности

- Автоматизация, Техника

- Экономическая география

- Международные отношения

- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда