Классификация наук: исторические подходы и современная дисциплинарная структура

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТАРАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. м. х. дУЛАТИ

Срм

по дисциплине « Организация и планирование научно-методических работ »

на тему « Классификация наук»

Выполнил (а) : Унгаров Шынгысхан Егизбаевич

Магистрант(ка) ___ I __ курса,

Факультета «Послевузовского образования»

Образовательная программа «Общая биология»

Проверил преподаватель: Момбаева Б. К.

Принят с оценкой _

«___» 2020_ г.

Тараз, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Введение . . . 3

1 Классификация наук . . . 4

1. 1 Необходимость классификации наук . . . 4

1. 2 Классификация наук учеными . . . 5

2 Дисциплинарная структура классификации наук . . . 7

2. 1 Характеристика общественных наук . . . 7

2. 2 Характеристика технических наук . . . 9

2. 3 Характеристика естественных наук . . . 10

Заключение . . . 11

Список используемой литературы . . . 12

ВВЕДЕНИЕ

Что такое наука? Как она развивалась? Для ответа на эти вопросы не достаточно знать только историю развития научных концепций и учений, нужно нечто большее.

Нужно отследить этап становления и развития философских течений и теорий, которые лежали в основе любой науки, этапы разделения науки. Классификация наук есть законная задача философии: так как классификация предполагает сравнительный обзор различных областей знания по их содержанию и по их методу. Как понятие самой философии, так и содержание этой особенной ее задачи изменяются в ходе времени.

В древности классификация наук вполне совпадала с систематическим делением философии, так как тогда философия и наука вполне еще сливались друг с другом. Таких попыток систематического подразделения философии до нас дошло две. Они лежат в основании двух величайших и влиятельнейших систем древности, платоновской и аристотелевской, и могут рассматриваться в качестве плана, по которому происходило разделение труда в школах этих философов.

В узком смысле под наукой понимают отдельные отрасли научного знания - ту или иную науку. Следовательно, науку можно рассматривать как систему, состоящую из теории, методологии, методике и технике исследования, практики внедрения.

Современная наука охватывает огромную область знаний - около пятнадцати тысяч дисциплин, которые в различной степени отдалены друг от друга. Объем научной информации в XX - начале XXI в. удваивается примерно каждые 10-15 лет.

Сегодня наука подразделяется на множество отраслей знания (частных наук), которые различаются между собой тем, какую сторону объективной действительности, форму движения материи они изучают. Попытки классифицировать области человеческого знания по различным основаниям предпринимались ещё со времён античности.

Для осмысления сущности методологии научного исследования наиболее существенной является классификация научного знания по отнесению к формам мышления - разделение знаний на эмпирические и теоретические.

В настоящее время различают науки в зависимости от сферы, предмета и метода познания: 1) о природе - естественные ; 2) об обществе - гуманитарные и социальные ; 3) о мышлении и познании логика, гносеология, эпистемология и др.

В данной работе будет показана классификация наук от древних времен до нашего времени, приведены классификации различных ученых и представлена научная картина современного мира.

1 Классификация наук

1. 1 Необходимость классификации наук

Наука - есть систематизирование познание действительности, воспроизводящее ее существенные и закономерные стороны в абстрактно-логической форме понятий, категорий, законов, теорий и так далее .

Классификация наук- метод, выявление структуры частных разделов знаний и множества входящих в них отдельных дисциплин на основе какого-либо критерия (принципиального подхода, раскрывающего их взаимосвязь в виде логически обоснованного расположения в определенный ряд) . Классификация - структурный срез системы научного знания.

Значимость и необходимость классификации наук сложно переоценить. Классификация наук необходима, прежде всего, при организации учебного заведения, библиотек и прочих учебно-педагогических организаций.

Рассмотреть необходимость классификации наук можно на примере библиотеки. В большинстве библиотек для работы читателей с имеющийся в архивах и фондах литературой, существуют алфавитные и систематические каталоги изданий. В данных каталогах, систематизация книг и печатных изданий производится в соответствии с дисциплинарной классификацией наук. То есть, формируются карточки, на каждой из которых размещаются в алфавитном порядке названия книг, соответствующие данной дисциплине.

Например, существуют сектор с общим названием «Технические науки». В данный сектор входит ряд дисциплин, соответствующих данному названию - материаловедение, радиотехника, электроника. Причем в каждом из приведенных предметных разделов осуществляется разделение так же в алфавитном порядке[7] .

Очевидно, что для того, что бы подобрать литературу по определенному предмету, необходимо найти нужный сектор. Например, естествознание можно найти в секторе «естественные науки», в ящике с предметом «Естествознание» или «Концепции современного естествознания». Далее в указанном ящике ищем и подбираем необходимую литературу для написания или выполнения задания преподавателя.

Приведенное краткое описание системы каталогов, используемых в современных библиотеках носит название ББК - библиографическо-библиотечный каталог.

Система классификации наук нужна и в организации работы учебного заведения. Для обучения студента определенной специальности, необходимо выделить ряд наук, изучение которых необходимо получить для овладения профессией.

Например, для экономиста необходимы знания по математике, экономической теории, экономике предприятия, финансам и кредиту (в зависимости от специализации), КСЕ, основы знаний по педагогике и психологии как дополнительных, не считающимися основными предметами и так далее.

Учет набора необходимых специальностей производится опять же с учетом группы классификации наук - экономические и юридические дисциплины относят к общественным наукам. Это значит, что в подготовке экономиста будут преобладать общественные науки, изучающие человека и общество, особенности их взаимоотношения

С помощью научных знаний человек постигает мир. Большая роль науки в современном обществе состоит еще и в том, что управлять им, не имея определенных знаний, невозможно. Научные знания привели к изменениям социальной структуры общества: появилось большее количество людей, занимающихся умственным трудом, и уменьшилась численность тех, кто занят неквалифицированным трудом. Наука воздействует на человека непосредственно через образование. Определяя роль науки в обществе, следует уделить внимание вопросам взаимоотношений ученого и его исследований с человечеством, уровню социальной ответственности деятелей науки. Проблема состоит в том, чтобы новые изобретения не были обращены против человека. Необходимо отказаться от принципов свободы научных поисков, которые ничем не ограничены. Научные исследования должны быть на благо человека, а не во вред ему. Современная наука должна чувствовать свою этическую ответственность за будущее всей планеты.

1. 2 Классификация наук учеными

Самыми древними, наиболее полными классификациями являются классификации наук Платона и Аристотеля. Они создавались в школах великих ученых, прошли множество путей развития и становления.

Установленный Платоном принцип, сохранившийся с удивительным постоянством до новейших времен, - принцип разделения научных отраслей соответственно различию духовных способностей, которые принимаются в существенных чертах во внимание при различных научных проблемах. Таких духовных способностей три: познание в понятиях, совершающееся путем беседы в форме диалога, или в форме вопросов, которые задает себе мыслитель, и ответов, которые он на них находит; чувственное восприятие, посредством которого воспринимаются объекты природы; и, наконец, воля и желание, которые служат источником человеческого воздействия с его продуктами. Отсюда вытекают три части науки: диалектика, физика и этика.

По сравнению с системой Платона аристотелевская классификация характеризуется более развитым разделением труда. При помощи установленных самим философом основных законов логического различения, можно открыть у него при установлении классификации два руководящих принципа. Первый сводится к разделению научных областей сообразно разделению духовных способностей, что представляет собою платоновское разделение наук по трем направлениям духовной человеческой деятельности.

К указанному принципу Аристотель присоединяет второй - классифицирование наук сообразно преследуемым научной деятельностью целям. Через применение этого объективного понятия цели к трехчленному платоновскому делению, основанному на различении субъективных духовных способностей, последнее восходит к двухчленному делению, так как диалектика и физика служат познанию, этика, напротив того, стремится открыть основные законы действовать. Поэтому первые в качестве теоретической науки противополагаются последней как практической. Аристотелевская система наук на многое столетия определила ход научного развития; содержавшееся в ней разделение наук продолжило господство аристотелевской философии на очень долгое время.

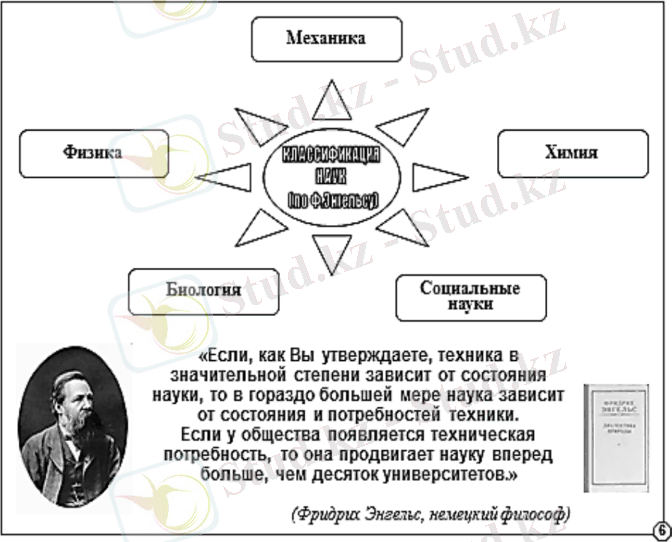

Наибольшую известность получила классификация наук, данная Ф. Энгельсом в научном труде «Диалектике природы». Исходя из развития движущейся материи от низшего к высшему, он выделил

механику, физику, химию, биологию

и

социальные науки

(рис. 1) .

Рис. 1. Классификация наук по Ф. Энгельсу

В. С. Леднев все науки разделил на четыре группы: философия, математика, практические науки (медицина, педагогика, технологические науки, методология) и центральные (физика, химия и др. ) (рис. 2) .

Кроме того, науки классифицируются :

- - по предметным областям на математические, естественные, гуманитарные и технические;

- - по отношению к практике (функциональному назначению) знания принято подразделять на фундаментальные, прикладные и разработки;

- - по отношению к деятельности тех или иных субъектов знания делятся надескриптивные(описательные) ипрескрептивные(нормативные - содержащие предписания, прямые указания к деятельности) ;

- - по способу отражения сущности знания классифицируются нафеноменталистские(описательные) иэссенциалистские(объяснительные) . Феноменталистские знания представляют собой качественные теории, наделяемые преимущественно описательными функциями (многие разделы биологии, географии, психология, педагогика и т. д. ) . В отличие от них эссенциалистские знания являются объяснительными теориями, строящимися, как правило, с использованием количественных средстванализа.

Рис. 3. Классификация наук по В. С. Ледневу

Для осмысления сущности методологии научного исследования наиболее существенной является классификация научного знания по отнесению к формам мышления - разделение знаний на эмпирические и теоретические.

В настоящее время различают науки в зависимости от сферы, предмета и метода познания: 1) о природе - естественные; 2) об обществе - гуманитарные и социальные; 3) о мышлении и познании логика, гносеология, эпистемология и др.

2 Дисциплинарная структура классификации наук

2. 1 Характеристика общественных наук

Общественные науки имеют дело с той частью бытия, которая включает все проявления социальной жизни: деятельность людей, их мысли, чувства, ценности, возникающие социальные организации и институты и т. д.

В совокупности общественных наук принято выделять социально-научные и гуманитарные дисциплины. Разделение это не строгое и не однозначное, но, тем не менее, имеющее под собой серьезное основание.

Социально-научные системы знания (экономика, социология, политология, демография, этнография, антропология и др. ) ориентируются на стандарты естественных наук. Они пытаются изучать социальную реальность как некий внешне-положенный объект, по возможности абстрагируясь от того факта, что сам исследователь составляет часть изучаемой реальности, находится как бы «внутри» нее. Эти науки предпочитают иметь дело с количественными (математически выразимыми) методами исследования, активно применяют формализованные модели, добиваются однозначной

интерпретации имеющегося эмпирического (опытного) материала[9] .

интерпретации имеющегося эмпирического (опытного) материала[9] .

Рис. 4. Классификация наук по предметному принципу

Гуманитарные же отрасли знания (философия, история, филология, культурология, правоведение, педагогика и проч. ) четко осознают ограниченность формализованно-математических методов в изучении духовно-ценностных параметров социальной реальности и пытаются раскрыть их как бы «изнутри», не противополагая себе объект исследования, а «включаясь», «вписываясь» в него.

Эмпирической (фактической) базой гуманитарных наук являются, как правило, тексты (в широком смысле этого слова) - исторические, религиозные, философские, юридические, рисованные, пластические и т. д. Поэтому методы гуманитарно-научного знания диалогичны: исследователь текста ведет своеобразный диалог с его автором. Рождающиеся в результате такого диалога интерпретации текстов, т. е. устанавливаемые смыслы зафиксированных в них проявлений жизнедеятельности людей, не могут, разумеется, быть строго однозначными. Да к тому же они обязательно будут меняться с каждой новой исторической эпохой[10] .

У гуманитарного знания и цели иные, нежели у социально-научного. Гуманитарное знание стремится объяснить общественную жизнь, чтобы научиться ею управлять. Задача гуманитарного знания - дать возможность человеку понять, принять жизнь, полюбить и насладиться ею в итоге. Как в семье: вы сначала примите своего супруга таким, каков он есть, полюбите его, а потом уж пытайтесь направлять его поступки. Обратный порядок действий, как правило, к успеху не приводит.

Необходимо так же сказать про предмет наук о мышлении. Вместе с общественными науками они составляют гуманитарные науки, т. е. науки о человеке. Но в отличие от собственно общественных наук они имеют своим предметом, строго говоря, не сам по себе объект, например в виде общественных отношений, но объект, отражённый в общественном или же индивидуальном сознании человека (субъекта) .

2. 2 Характеристика технических наук

В дисциплинарной структуре классификации научного знания особое место занимают науки технические.

К ним относятся электротехника, электроника, радиотехника, энергетика, материаловедение, металлургия, химические технологии и др. Предмет их исследований - техника, технология, материалы, т. е. вещная и процессуальная стороны человеческой деятельности.

Главной особенностью технических наук считается то, что конечной их целью выступает не познание истины о природных процессах, а эффективное использование этих процессов в производственной и иной деятельности человека. Поэтому большая часть технического знания может быть отнесена к разряду прикладного, которое принято отличать от знания фундаментального.

Различаются эти виды научного знания по своим главным функциям. Предметная область того и другого при этом может быть идентичной, а соотношение объяснительной и практически-действенной функций - разным.

Всякая возникающая наука неизбежно проходит ряд стадий своего формирования, на которых пределами ее возможностей последовательно выступают:

а) описание объекта;

б) его объяснение;

в) предсказание поведения объекта в различных ситуациях;

г) управление изучаемым объектом;

д) его искусственное воспроизведение.

Лишь очень немногие науки добираются в своей эволюции до последней стадии (а для некоторых это вообще, наверное, невозможно: ну как воспроизвести Большой взрыв или даже рождение одной звезды?), но устремление к ней неизбежно. Научиться искусственно воссоздавать изучаемый объект - предел мечтаний любой науки.

Научное знание, успешно выполняющее первые три из перечисленных выше функций (описание, объяснение, предсказание), считают фундаментальным. Если же оно располагает возможностью выполнять хотя бы одну из двух оставшихся функций (управление и воспроизведение), то такое знание получает статус прикладного.

Соотношение фундаментальных и прикладных наук обычно выражают противопоставлением «знания, что» «знанию, как». Задача прикладных наук - обеспечить практическое применение фундаментального знания, довести его конечный продукт до потребителя.

Наука второй половины XX в. характеризуется взрывообразным ростом именно прикладного научного знания, экономическая эффективность и выгодность которого очевидны. Возникла даже опасность недооценки значения фундаментального научного знания, которое по природе своей затратно, и быстрой отдачи, как правило, не обещает. Однако прикладные науки не могут существовать и развиваться самостоятельно, без опоры на новации знания фундаментального. Как в нынешней экономике: наиболее быстрые и «легкие» деньги делаются в торговле и финансовой сфере, но ведь ясно, что подобная ситуация в длительном плане может сохраниться только в том случае, если есть, чем торговать и на основе чего заниматься финансовыми спекуляциями. Так и в науке. Перспектив роста у прикладного научного знания нет без развития его основы - фундаментальных наук.

2. 3 Характеристика естественных наук

Науки о природе представляют собой первую группу наук этого класса. В итоге естественнонаучного познания, из его содержания должно быть полностью элиминировано всё привнесённое от самого исследователя (субъекта) в процессе познания, в ходе научного открытия. Закон природы или естественнонаучная теория только в том случае оказываются правильными, если они объективны по содержанию. Однако элиминировать полностью субъективный момент можно и должно лишь в отношении содержания научного познания, но не его формы, поскольку последняя, несёт на себе неизбежный отпечаток познавательного процесса. К этой же первой группе наук примыкают математические и абстрактно-математизированные науки, относящиеся к числу таких наук, которые различаются между собой по своему объекту (предмету) .

Очевидно, что когда мы говорим о естествознании, первое, о чем вспоминаем - это физика. Физика - это, вне всякого сомнения, самая фундаментальная, самая всеобъемлющая из всех наук. Представление о физике в умах многих людей совершенно справедливо сливается с понятием “знание”. Мир физики столь же велик, сколь неисчерпаем мир знаний. Один из крупнейших ученых нашего времени Эрнест Резерфорд говорил: “Все науки можно разделить на физику и коллекционирование марок”. Возможно, это преувеличение, но физика всегда оказывала и продолжает оказывать огромное влияние на все развитие науки.

Физика - это основная область естествознания, наука о свойствах и строении материи, о формах ее движения и изменения, об общих закономерностях явлений природы.

Нынешняя физика вполне равноценна давнишней натурфилософии, из которой возникло большинство современных наук. Одной из таких наук является астрономия, наука о происхождении, строении и законах движения космических тел. Астрономия старше физики. Фактически физика и возникла из нее, когда астрономия заметила поразительную простоту движения звезд и планет. Объяснение этой простоты и стало началом физики. На современном этапе развития астрономия и физика так сильно переплетаются, а их влияние друг на друга так огромно, что порой трудно отличить, где кончается астрономия и начинается физика.

С физикой тесно связана и химия. В свои младенческие годы химия почти целиком сводилась к тому, что мы сейчас называем неорганической химией, т. е. химии веществ, не связанных с живыми телами. Кропотливым трудом химиков (а также алхимиков) открывались новые и новые химические элементы, изучались их связи друг с другом и их соединения, анализировался состав почвы и минералов. Со временем возникла еще одна область химии - органическая химия, т. е. химия веществ, связанных с жизненными процессами. В настоящее время химия - это одна из основных областей естествознания, наука о строении, составе, свойствах и взаимном превращении веществ.

Неорганическая химия тесней всего, пожалуй, связана с геологией, т. е. наукой о Земле. Если быть более точным, то говорить нужно не об одной, а о нескольких науках о Земле. К ним относятся, например, минералогия, или наука о минералах Земли; метеорология, или наука о погоде; сейсмология, или наука о процессах, протекающих в толще земной коры (горообразование, землетрясения и т. п. ), и другие науки.

... продолжение- Информатика

- Банковское дело

- Оценка бизнеса

- Бухгалтерское дело

- Валеология

- География

- Геология, Геофизика, Геодезия

- Религия

- Общая история

- Журналистика

- Таможенное дело

- История Казахстана

- Финансы

- Законодательство и Право, Криминалистика

- Маркетинг

- Культурология

- Медицина

- Менеджмент

- Нефть, Газ

- Искуство, музыка

- Педагогика

- Психология

- Страхование

- Налоги

- Политология

- Сертификация, стандартизация

- Социология, Демография

- Статистика

- Туризм

- Физика

- Философия

- Химия

- Делопроизводсто

- Экология, Охрана природы, Природопользование

- Экономика

- Литература

- Биология

- Мясо, молочно, вино-водочные продукты

- Земельный кадастр, Недвижимость

- Математика, Геометрия

- Государственное управление

- Архивное дело

- Полиграфия

- Горное дело

- Языковедение, Филология

- Исторические личности

- Автоматизация, Техника

- Экономическая география

- Международные отношения

- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда