АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ СЛОВОФОРМЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО И ГЛАГОЛА С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ГРАММАТИЧЕСКИМИ КАТЕГОРИЯМИ

Содержание

Введение

1. Теоритические аспекты словоформы существитель-ного и глагола

1. 1 Словоформы самого базового слова.

1. 2 Грамматические категории внутри категории словоформы существительных и глаголов

2. Анализ соотношения словоформы сущест-вительного и глагола с определенными грамматическими категориями

2. 1 Отождествление семантических оттенков словоформы существительного с определенным артиклем

2. 2 Взаимодействие между категорией словоформы существительного и глагола с категориями прилагательных, числительных и наречий

2. 3 Категории лица, одушевленности и неодушевленности в структуре словоформы существительного и глагола

Заключение

Список используемой литературы

Введение

Актуальность темы: Словоформа , слово, рассматриваемое как представитель определенной лексемы и определенной грамматической формы, например, лесом (= ЛЕС: твор. п. ед. ч. ), идет (= ИДТИ: изъяв. накл., наст. вр., 3 л., ед. ч. ) и т. п. В частном случае лексема может состоять из одной словоформы: например, лексема ВЧЕРА имеет единственную грамматическую форму и, таким ообразом, состоит из единственной словоформы вчера .

Во флективных языках словоформа обычно обладает не только синтаксической, но и морфологической цельностью («цельнооформленностью» по выражению А. И. Смирницкого) : так, иван-чай - это единая словоформа (так как грамматическое оформление при помощи служебных морфем получает вся единица в целом: иван-чая, иван-чаю и т. д. ), а город-герой - сочетание двух словоформ, характеризующееся «» (каждый компонент получает свое оформление: города-героя, городу-герою и т. д. ) .

Во многих языках орфография включает правила слитного и раздельного написания; в этом случае выделяется «графическая» (или «орфографическая») словоформа, определяемая как промежуток между двумя пробелами на письме. Обыкновенно орфография ориентируется на границы словоформ, обладающих синтаксической цельностью, однако иногда перевешивает соображение в пользу критерия морфологической цельности (цельнооформленности) : в этом случае одна синтаксическая словоформа состоит из двух морфологических словоформ, которые пишутся раздельно, т. е. выступают как отдельные графические словоформы; таково написание русской энклитики ли и англ. послелогов.

В ряде случаев границы словоформы отражаются и на более низких уровнях - морфологическом, фонологическом и фонетическом, причем типы этого отражения могут быть различны (единство ударения, гармония гласных, оглушение, редукция и др. ) . Например, в русском языке в сочетании смог ли он одно главное ударение - значит, по признаку единства ударения это одна словоформа. С другой стороны, гласный в слове он не редуцируется; по этому признаку он - отдельная словоформа. Наконец, в смог конечный гласный оглушается, следовательно, граница словоформы проходит после него. Таким же образом в китайском языке выделение словоформы по ударению и по редукции тона дает неодинаковые результаты, так как тон безударного слога далеко не всегда редуцируется. В некоторых языках (современный французский, многие инкорпорирующие языки) фонетическая словоформа либо не выделяется, либо совпадает с синтагмой или с предложением. .

Целью курсовой работы является анализ словоформы существительного и глагола и их соотношение с определенными грамматическими категориями.

1. Теоритические аспекты словоформы существительного и глагола

1. 1 Словоформы самого базового слова.

Слово как единица языка рассматривается в разделе «Лексикология». Для морфологии важны прежде всего грамматические свойства слова, в частности соотношение слова как единицы языка и словоформы.

Словоформа - это грамматическая разновидность слова; например, слово ученик в тексте предстает как одна из словформ: ученик, ученика, ученику, учеником, (об) ученике; ученики, учеников, ученикам, учениками, (об) учениках.

Словоформы различаются грамматическими значениями. Так, в словоформе ученик выражено значение именительного падежа единственного числа, а в словоформе ученикам - значение дательного падежа множественного числа. В то же время грамматические разновидности одного слова характеризуются и чертами сходства, а именно: 1) одной и той же основой (исключение составляют супплетивные, т. е. образованные от разных корней, основы словоформ типа я - меня, иду - шел, человек - люди, хороший - лучше, маленький - меньше, а также словоформы с частичным видоизменением конца основы: мать - матери, знамя - знамени, сын - сыновья) ; 2) одинаковым лексическим значением; 3) общими грамматическими значениями (для форм существительного ученик это частеречное значение предметности и грамматические значения одушевленности и мужского рода) .

У одного и того же слова могут быть как простые словоформы типа читать, читаю, читал, читай, читающий, так и составные типа буду читать, читал бы. В простой словоформе средством выражения грамматического значения служит словоизменительный аффикс (или несколько таких аффиксов: чита-л-а), а в составной - служебное слово и словоизменительные аффиксы основного слова (буду чита-ть) . Составные словоформы характерны для глаголов, а также прилагательных (самый веселый) и наречий (быстрее всех) .

Способность слова образовывать грамматические разновидности - словоформы - называется словоизменением. Изменение по падежам существительных, прилагательных, числительных и местоимений называется склонением, а словоизменение глагола - спряжением.

Словоформы в грамматическом движке - это основной структурный элемент текста, с которым работает морфологический анализатор, правила синтаксического анализа, правила трансформации.

Каждая словоформа является достаточно сложным контейнером, храня разнообразную информацию, полученную в результате морфологического разбора слова.

1. Текст - собственно это само слово (обычно), либо цепочка слов. Цепочка слов может появится по двум основным причинам. Во-первых, существуют словарные статьи с многословными грамматическими формами, например наречие до утра , глагол валять дурака или предлог в сравнении с , которые токенизатором выделяются из текста как единое целое. Во-вторых, в ходе синтаксического анализа некоторые аналитические формы слов могут сворачиваться, например будущее время для русских глаголов несовершенного вида буду читать , сравнительная степень некоторых прилагательных более крупный , или отрицательные формы не пиши . В-третьих, в ходе работы правил трансформации можно создавать произвольные многословные словоформы из соображений удобства.

2. Грамматические признаки в виде списка координатных пар. Обычно эти признаки выявляются в ходе морфологического разбора, но могут быть заданы также в правилах синтаксического анализа или трансформации.

3. Связанные словоформы, образующие синтаксический граф (дерево) . Деревья появляются либо в ходе синтаксического анализа, либо во время перевода текста. Такие функции в правилах трансформации, как link_count и link_get позволяют работать с ветками такого дерева.

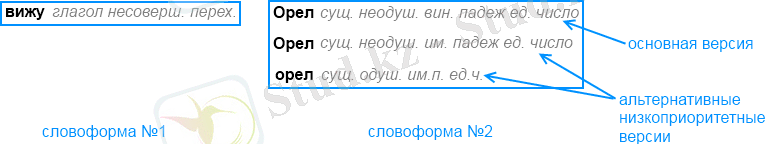

4. Альтернативные варианты словоформ, находящиеся в той же позиции в тексте. Возникновение альтернативных вариантов связано с неоднозначностью морфологического разбора в некоторых случаях. К примеру, предложение Рой здесь. не дает возможности сделать однозначный выбор для первого слова между глаголом рыть и существительным рой .

Морфологический разбор словРассмотрим работу со словоформами в ходе морфологического анализа на примере двух словосочетаний.

вижу орел

Так как информация о регистре букв в текущей версии словаря не используется при морфологическом разборе, то существительные Орел (город) и орел (птица) являются омонимами на уровне базовых форм. В результате при морфологическом разборе словосочетания анализатор встает перед выбором - формой какой словарной статьи является второе слово. Используя контекст - глагол вижу и его свойства, а именно способность управлять прямым дополнением в винительном падеже, а также применяя эвристику для русского языка - существительное после глагола обычно не стоит в именительном падеже, морфологический анализатор на выходе дает такую цепочку словоформ:

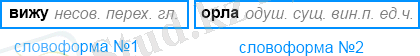

Если контекст позволит, то морфологический анализатор уберет безусловно недопустимые варианты для второй словоформы. Например, такое словосочетание

вижу орла

даст в результате морфологического разбора

Анализатор учел, что глагол видеть сочетается только с винительным и творительным падежом прямого дополнения. Поэтому варианты родительного падежа для существительных орел и Орел он отбросил. В результате имеем две словоформы без альтернативных вариантов.

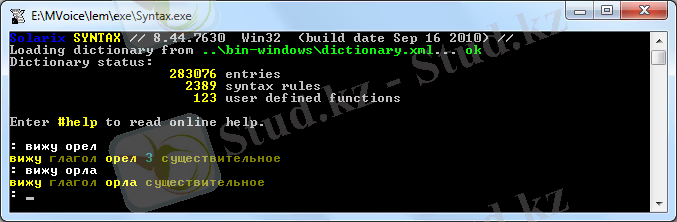

Морфологический анализ обоих примеров можно легко проверить с помощью утилиты syntax, запущенной с ключом -morphology. Она выводит в консоль сведения о количестве вариантов в каждой словоформе, если возникают альтернативы:

В процедурном API грамматического словаря есть несколько функций для получения информации о словоформе.

Во-первых, в результате морфологического разбора одиночного слова sol_ProjectWord полчается список альтернативных словоформ. Для работы со список есть функции:

sol_CountProjections - число альтернатив в списке словоформ.

sol_GetIEntry - получение id словарной статьи для указанной словоформы в списке.

sol_GetProjCoordState - определение грамматического признака для указанной словоформы в списке.

Другой набор функций API позволяет работать с результатами морфологического разбора предложения функциями и sol_SyntaxAnalysis.

В качестве примера можно привести sol_GetNodeIEntry - получение id словарной статьи основного варианта словоформы, - количество альтернативных вариантов словоформы.

Правила трансформацииПравила трансформации текста также позволяют манипулировать словоформами набором встроенных функций.

1. 2 Грамматические категории внутри категории словоформы существительных и глаголов

Семантический строй категории имени существительного глубоко отпечатлевается и в основных грамматических формах имени существительного - в формах рода, числа и падежа. Теми же формами располагает и имя прилагательное. Но там смысл их отличен, почти диаметрально противоположен. В именах прилагательных эти формы целиком синтаксичны. В именах прилагательных - это формы грамматического отношения имени прилагательного к определяемому слову, формы согласования с ним. В имени существительном синтаксические функции этих форм осложнены оттенками лексических значений. Даже падежи имени существительного являются в большинстве случаев не формами простого отношения, а формами соотношения. Зависимость падежа от глагола или другого имени мотивирована двусторонне - не только формой и значением управляющего слова, но и формой и значением самого падежа.

У имен существительных система склонения органически связана с категориями рода и числа. Взгляд на существительные только как на слова склоняемые механистичен. В этом случае формы и значения падежных изменений отвлекаются от системы связанных с ними значений числа и рода. Между тем выражение рода имени существительного спаяно с типом склонения единственного числа у всех слов, кроме некоторых обозначений лиц мужского пола (на - а ) и кроме слов среднего рода (в косвенных падежах) . Например, окончание - у в родительном падеже единственного числа является знаком мужского рода ( квасу, табаку, взгляду, виду и т. п. ) . Формы числа независимо от падежных форм вообще не имеют никаких добавочных средств выражения. Ведь даже суффикс - ин , обозначающий единичное лицо, связан не только с единственным числом, но и с определенным склонением одушевленных имен существительных мужского рода (ср. : крестьянин , - а и т. д., мн. ч. : крестьяне, крестьян и т. д. ) . Эта структурная спаянность грамматических элементов ярко отражается не только в формах склонения, но и в формах словообразования существительных. Большая часть суффиксов имен существительных потенциально включает в себя указания и на тип склонения, и на категорию рода, и даже на категорию числа. Например, суффикс - ин ( ы ), употребляющийся для обозначения событий рождения, наречения имени и связанных с ними бытовых обрядов и действий, влечет за собой сопутствующие указания на тип склонения (род. п. мн. ч. с нулевым окончанием) и на формы множественного числа. Суффикс - иц ( а ) образует существительное женского рода, изменяющееся по типу женского склонения на - а .

Таким образом, так называемые "формы словоизменения" вплетены или вклинены в систему словообразовательных категорий имени существительного, как бы химически слиты с ними9 . В этом отношении снова намечается резкая грань между именами существительными и именами прилагательными. В именах прилагательных функции рода, падежа и числа тоже слиты в одном окончании. Но суффиксы имен прилагательных, кроме притяжательных - ов , - ин и отчасти - ий , - ья , - ье , не влияют на формы их склонения, хотя до некоторой степени предрешают вопрос о возможности или невозможности краткой формы; например, -шн ' - , - ск '- ( домашний, сельский и т. п. ) не допускают образования кратких форм.

Категорию грамматического рода некоторые ученые не без основания считали и считают "наиболее характерным морфологическим признаком" (16) имен существительных. Ведь в некоторых группах имен существительных могут отсутствовать внешние признаки других категорий: падежа и числа (ср. : какаду, губоно, пари и т. п. ) . Между тем отнесение к одному из трех соотносительных классов - мужского, женского или среднего (т. е. ни того, ни другого - ни мужского, ни женского) рода - обязательно для каждого имени существительного в единственном числе.

Все существительные, за исключением тех, которые употребляются только в формах множественного числа (pluralia tantum), распадаются на три формальных класса, известных под именем грамматических родов: мужской, женский, средний. Эти классы имеют обозначение и выражение в форме номинатива (им. п. ), в некотором количестве особых падежных окончаний для каждого из них и в формах суффиксального словообразования.

У подавляющего большинства имен существительных, у тех, которые не обозначают лиц и животных, форма рода нам представляется немотивированной, бессодержательной. Она кажется пережитком давних эпох, остатком иного языкового строя, когда в делении имен на грамматические классы отражалась свойственная той стадии мышления классификация вещей, лиц и явлений действительности. Теперь же форма рода у большей части существительных относится к области языковой техники. По крайней мере, таково наше непосредственное языковое восприятие. В современном русском языке род больше всего определяется по окончаниям. Так, существительные с основой на твердый согласный (кроме ж, ш ) и с нулевым окончанием в именительном падеже единственного числа (вроде совет, транспорт, самолет и т. п. ) относятся к классу слов мужского рода. Существительные с окончанием - а (- я ) и его фонетическими безударными эквивалентами (например: страна, сеялка, работница, земля и т. п. ) воспринимаются, за исключением небольшого круга слов, относящихся к лицам мужского пола, как слова женского рода. Существительные на - о , - е (за исключением единичных слов и разрядов слов, относящихся к лицам и животным, например Резниченко, Гнедко и т. п. ) образуют класс слов среднего рода. Наконец, род существительных на мягкий согласный и также на - ш , - ж с нулевым окончанием именительного падежа единственного числа ( зверь, кость, нож, рожь, шалаш, чушь и т. д. ) определяется (исключая обозначения лиц, в которых родовые различия соответствуют половым различиям) только системой склонения единственного числа: слова с окончаниями, свойственными склонению стол , - а и т. д., входят в класс слов мужского рода, а те слова, которым присущи формы трех косвенных падежей на - и и творительного на - ью , присоединяются к классу слов женского рода10 . Родовые различия в именах существительных, по морфологическому облику похожих на прилагательные ( портной, служащий, столовая и т. п. ), узнаются по тем же приметам, что и в прилагательных. В современном языке производство форм женского рода на мягкий согласный с нулем флексии в именительном падеже ограничено строго определенными грамматическими типами ( явный - явь ; широкий - ширь, нечисть, посещаемость и т. п. ) . Новые же бессуффиксные слова, оканчивающиеся на - ж , - ш , почти автоматически присоединяются к классу слов мужского рода ( сельмаш и т. п. ) . Исключения единичны даже среди сокращенных обозначений.

Роль этих внешних примет особенно ярко выступает в распределении сокращенных или заимствованных слов по родовым группам. Так, греческие слова среднего рода на - ма ( система, схема, тема, догма и т. п. ) русским языком (в отдельных случаях - через посредство латинского языка) воспринимаются как формы женского рода. Латинские слова среднего рода на - ум в русском языке становятся словами мужского рода (например: аквариум ) . Но и здесь - при освоении заимствований - большое значение имеют смысловые аналогии и предметные связи (ср. род чужих названий городов, рек, газет и т. п. ) . Заимствованные слова могут включаться в родовой класс по смысловым связям с теми или иными русскими словами. Например, криг - с война ; ср. "пресловутая блицкриг "; рифма - с стопа, строка (греч. ρυθμόσ; ср. ритм ) ; виолончель (итал. violoncello , фр. la violoncelle ) - с скрипка ; кепи - с шапка (фр. le képi ; ср. кепка ) ; паштет ( die Pastete ) - по аналогии с пирог и т. п. Кроме того, родовая квалификация заимствованных слов может зависеть от того родового класса, к которому принадлежит в русском языке слово со значением соответствующего общего понятия ( genus ) . Например, названия иностранных газет - женского рода (по роду газета ) ; названия городов, если эти названия не соответствуют морфологическим нормам современного русского языка, зачисляются в класс мужского рода: Туапсе, Баку, Токио и т. п. ; названия рек - женского рода и т. п.

Категория рода имен существительных, представляя собой во многих отношениях палеонтологическое отложение отживших языковых идеологий11, однако, не является в современном русском языке только техническим шаблоном "оформления" существительных. Она еще знаменательна (20) . Правда, на основе современного языка и современного мышления нельзя непосредственно уяснить, почему слова потолок, сор, мор, сыр, жир, гроб, город, год и т. п. - мужского рода; стена, весна, плесень, плешь - женского рода, а поле, море, солнце, время, небо, лето - среднего рода. Самые мотивы распределения слов одного вещного круга (например: море, озеро, река, ручей, звезда, луна, солнце, месяц ) по разным родам представляются непонятными. Так же неясно, почему живот мужского рода, а пузо или брюхо - среднего. Никто из говорящих на современном русском языке не осознает причины, почему из названий деревьев вяз, клен, ясень, дуб - мужского рода, а липа, осина, береза, сосна, ива, ветла, черемуха и др. - женского; или почему, например, кроме слова дерево (и растение ), нет других русских обозначений деревьев среднего рода.

Один остряк в 20-х годах XIX в. считал непоправимым и непонятным противоречием русского языка то обстоятельство, что в нем слова доброта, надежда и снисходительность относятся к женскому роду, а гнев, сумасшествие и каприз - к мужскому и среднему (21) 12 .

... продолжение- Информатика

- Банковское дело

- Оценка бизнеса

- Бухгалтерское дело

- Валеология

- География

- Геология, Геофизика, Геодезия

- Религия

- Общая история

- Журналистика

- Таможенное дело

- История Казахстана

- Финансы

- Законодательство и Право, Криминалистика

- Маркетинг

- Культурология

- Медицина

- Менеджмент

- Нефть, Газ

- Искуство, музыка

- Педагогика

- Психология

- Страхование

- Налоги

- Политология

- Сертификация, стандартизация

- Социология, Демография

- Статистика

- Туризм

- Физика

- Философия

- Химия

- Делопроизводсто

- Экология, Охрана природы, Природопользование

- Экономика

- Литература

- Биология

- Мясо, молочно, вино-водочные продукты

- Земельный кадастр, Недвижимость

- Математика, Геометрия

- Государственное управление

- Архивное дело

- Полиграфия

- Горное дело

- Языковедение, Филология

- Исторические личности

- Автоматизация, Техника

- Экономическая география

- Международные отношения

- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда