Экологическое картографирование Северного Прикаспия по разновременным космическим снимкам: изменения береговой зоны и влияние нефтегазовой деятельности

ВВЕДЕНИЕ

Каспийское море - является самым крупным внутриконтинентальным водоемом Земли, его углеводородные ресурсы и биологические богатства не имеют аналогов в мире.

Проблема сохранения экологического здоровья Каспия является очень актуальной на сегодняшний день. Сложившаяся экологическая ситуация в прибрежной зоне характеризуется прогрессирующей деградацией природной среды, вызванной совокупностью дестабилизирующих факторов, в том числе природных и антропогенных.

Современное повышение уровня Каспийского моря вызвало целый ряд негативных экологических процессов. Прежде всего, это затопление и подтопление прибрежной зоны, абразия берегов, размыв пляжей и дельтовых участков рек - интенсивное загрязнение морских вод, ухудшение условий среды обитания для большей части биологической составляющей экосистемы моря.

В результате подъема уровня моря оказались под водой значительная площадь прибрежных территорий, в том числе интенсивно осваиваемых, занятых объектами нефтегазодобывающего комплекса и сельского хозяйства. Положение периодически усугубляется нагонными явлениями, дополнительно увеличивающими заливаемые морской водой прибрежные площади, особенно в осенне-весенний период.

Интенсивная антропогенная нагрузка на биосистему моря создала предпосылки для резкого ухудшения качества прибрежных вод и суши

Северная часть Каспийского моря занимает сравнительно небольшую площадь: от 70 до 100 тыс, км2.

Северный Прикаспий экологически уязвим, более чувствителен к внешним воздействиям. Влияние на экосистему здесь в сто раз сильнее, чем в остальной части моря.

Исследуемый район, северная часть, особенно ее прибрежная зона, является одним из самых слабоизученных районов Каспийского моря. В научной и справочной литературе мало сведений о его режиме.

Картографирование состояния окружающей среды Северного Прикаспия имеет большое значение, оно позволяет анализировать, прогнозировать изменения с целью сохранения природных ресурсов и экологического здоровья населения.

Цель работы: составление экологических (в том числе эколого-геоморфологических) карт Северного Прикаспия по разновременным космическим снимкам и опубликованным данным. Данные снимки предоставляют объективный, оперативно получаемый материал о состоянии береговой зоны и её изменениях.

Для достижения этой цели потребовалось решение ряда задач:

- подготовка географической основы;

- создание базы данных, сбор картографических материалов;

-разработка легенды;

-выбор и использование программного обеспечения;

Работа подготовлена на основе собранных материалов при прохождении производственной (июнь, 2009г. ) и преддипломной (январь, 2010г. ) практик в компании «Agip Kazakhstan North Caspian Operating Company N. V» .

1 История изучения картографирования

Северного Прикаспия

История этого древнего моря уходит в глубину веков. На протяжении своего существования Каспийское море неоднократно меняло свой облик и размеры. Однако о них мы знаем очень мало, так как сведения„ приведенные в работах географов, путешественников и писателей античного мира о Каспийском море довольно смутны и противоречивы. Некоторые ученые того времени полагали, что аргонавты - легендарные герои песен древнегреческого поэта Гомера-проникли из Черного моря через Манычский пролив в Каспий. В трудах восточных и европейских авторов широко распространена легенда, что Александр Македонский побывал на Каспийском море и даже построил знаменитые дербентские крепостные стены и порт.

В действительности, по свидетельтву древнегреческого историка Флавия Арриана, Македонский (IV век до н. э. ) интересовался возможностью плавания по Каспийскому морю, и по его приказанию была снаряжена специальңая экспедиция для изучения Каспия. Однако она потерпела неудачу и, не доехав до цели, была истреблена дикими кочевыми племенами. Через 40 лет преемник Македонского царь Селевк I поручил эту за-дачу своему военачальнику Патроклу (285 - 282 гг. до н. э. ), который успешно решил её.

Это была первая из известных науке экспедиций по обследованию Каспийского моря. Материалы экспедиции были использованы римским. полководцем Помпеем (І. . в. до н. э. ) во время его похода в Армению, Албанию и Иберию.

Более поздние ученые и географы Греции - Гекатей, Геродот, Аристотель, Эрасфен-считали Каспий или замкнутым морем, или заливом океана. Древнегрече-ский ученый Страбон изображал, например, Каспий вытянувшимся по параллели с запада на восток. Арабские путешественники - Истахри (X в. ), Масуди (X в. ), Идриси (XI в. ) изображали Каспийское море по-разному: один делал его круглым, другой овальным, третий - в виде полумесяца [1, 4] . Однако ряд сведений о Каспии, в частности его длина и ширина, были ими уточнены, показаны многие населенные пункты на побережье, описаны занятия населения, торговые пути.

Когда-то великий Галилей, пытаясь объяснить возникновение Каспийского моря, утверждал, что оно - след удара гигантского небесного тела, некогда упавшего на землю. Научное объяснение происхождения Каспийского моря дали русские ученые. По исследованиям русского ученого-геолога Н. И. Андрусова, в доисторическую эпоху на месте Черного, Каспийского и Аральского морей существовал огромный бассейн, сообщавшийся с Атлантическим, Индийским и Ледовитым океанами. Этот грандиозный океан, опоясывавший в далеком прошлом земной шар, носил названне Тетис. Благодаря энергичной горообразовательной деятельности, . создавшей такие возвышенности, как Альпы, Карпаты, Балканы, Кавказ и горы Малой Азии, к середине миоцена (около шести миллионов лет тому назад) этот бассейн сократился.

В областях Черного, Каспийского и Аральского морей мы видим водный бассейн, названный Чокракским. Узким барьером он был отделен от другого бассейна, тянувшегося от Добруджи к Тарханкуту в Кры-му, занимавшего Нижне Дунайскую низменность, Волынь, Подолию, южную Польшу и проходившего через Средне-Дуйнайскую низменность на запад до океана. Второй бассейн назывался Дакийско-Галицийским.

Оба бассейна имели в то время сообщение через пролив у Мелитополя, что позволяло морскому населению переходить из Дакийско-Галицийского бессейна в несколько опресненный Чокракский. С исчезновением Тарханкутского барьера этот бассейн преобразовался в новый обширный внутренний соленоватый бассейн, получивший название Сарматского. Он простирался от Средне-Дунайской низменности на восток до Арала, на юг - до окрестностей древней Трои, на север-до того места, где ныне расположен город Куйбышев [ 7 ] .

Продолжавшиеся грандиозные дислокационные процессы на земле вытеснили море из Средне-Дунайской низменности, вызвали распадение его на отдельные бассейны и наметили обособление Каспия. Освободившаяся от соленовато-водного покрова суша способствовала переселению слонов, носорогов, жирафов, обезьян из прилегающих частей Азии и Африки на побережье Крыма, Закавказья и Бессарабии. Суша расстилалась тогда на месте восточной части Средиземного моря. Впоследствии море поглотило её, пощадив только более высокие её части, которые образуют сейчас острова Кипр, Крит и группу островов Эгейского моря.

В начале ледниковой эпохи, когда великий русско-скандинавский ледник доходил до Волги в районе сближения её с Доном, население нашего моря впервые приблизилось к современному. Примерно 200 тысяч лет назад море, понизившись еще, приобрело современные очертания.

В историческую эпоху Каспийское море видело на своих берегах множество народов, расцвет разных государств, пышные города. Еще в период бронзы и железа (ІІ-І тысячелетия до н. э. ) в прикаспийских областях существовали человеческие поселения. Из прилегающих к Каспию областей наиболее заселенным оказался Кавказский перешеек. Здесь на заре человеческой истории проходили торговые пути между экономически развитым Востоком и лежавшими к северу странами. Главный путь из предгорий Азии пролегал по западному берегу Каспийского моря, а также в его водах мимо нынешнего Дербента. Жившие на севере от Дербента племена аланов, скифов, сарматов, русов, половцев, хазар нередко пробивались на юг, вели войны, частично оседали в близких к Каспию землях, частично уходили дальше на юг. В результате движения народов Каспийское море постепенно становилось известным и в более отдаленных странах.

Сохранилось больше 70 древних названий этого моря. Они давались чаще всего или по населению, проживавшему на его берегах, или по наименованию городов, областей и стран его прибрежной полосы. Например, ассирийцы называли его Восточным, китайцы - Западным (Си-Хай), арабы - Гирканским - по названию одной из прибрежных стран Гиркании. Называлось оно также и Хазарским, Табасаранским, Персидским, Лезгинским, Дербентским, Бакинским и т. д.

Из всех названий уцелело до наших дней только одно, происходящее от названия народа каспиев, живших некогда на западном (Дагестанском) и юго-западном (Азербайджанском) побережьях Каспийского моря, ныне исчезнувших бесследно. По другим источникам каспии около II в. до н. э. были ассимилированы соседними албанцами.

По словам Геродота, во время похода персидского царя Ксеркса (486-465 г. до н. э. ) в Грецию в его войсках находились и мужественные войска народов каспиев во главе с их вождем Ариомардом. Геродот утверждает, что каспии отличались красивой наружностью и высоким ростом, они были одеты в сисирны (хитоны из шерсти), имели туземные луки из тростника и акинаки (короткие мечи) . Каспии славились как прекрасные горные войска и считались лучшими воинами в войсках Ахеменидов. Русские называли Каспийское море Хвалынским по названию народа, жившего в устье реки Волги. Каспийское море и его районы были известны русским с древнейших времен. Иранский историк Ибн-Исіфендиар сообщает о плавании русских по Каспию и о посещении ими порта Абескун в 909 г.

При князе Игоре, в 913 г., 50 тысяч русских дружинников на 500 судах совершили переход в Каспийское море. Выйдя из Днепра в Черное море через Керчь-Еникальский пролив, они проникли в Азовское море, затем поднялись к реке Дон. В районе нынешней ж. д. станции Качалинской они волоком перетащили свои суда. и спустили их в Волгу, по которой вышли в Каспийское море и дошли до его юго-западной части. Аналогичный поход был повторен в 943 - 44 гг. При этом русские мореплаватели доходили до Апшеронского полуострова и даже до реки Куры, по которой поднимались до древнего города Барды.

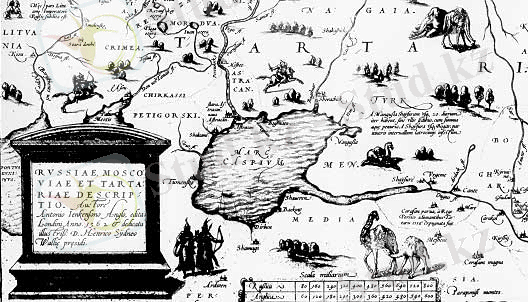

Позднее русские купцы вели торговлю на берегах Каспийского моря и через него же проникли в Индию. Так, тверский купец Афанасий Никитин во второй . половине XV века на пути в Индию побывал в Дербенте и Баку (рис. 1) .

По приказанию Ивана Грозного в 1555 г. был составлен «Большой чертеж всего государства Московского, а так же всех окрестных государств». Хотя оригинал этого чертежа до нас не дошел, но по сохранившемуся его описанию известно, что на нём уже было нанесено Каспийское море.

Русский купец Федот Котов в 1623 г. совершил путешествие через Астрахань в Иран. В XVII веке русский картограф Семен Ремизов вычертил карты, на которых также было нанесено Каспийское море. Но настоящие гидрографические исследования Каспия начинаются только при Петре Первом. По поруче-нию Петра I съемкой восточного берега Каспийского моря в 1715 г. занймался гвардии поручик А. Бекович-Черкесский, а в 1718 г. поручики Урусов, Котин и Транин.

Узнав о существовании древнего русла Узбоя, Петр I намечал повернуть Аму-Дарью по её прежнему направлению в Каспийское море, полагая, таким образом, по-лучить водный путь в Индию [9] .

В 1720 г. морские офицеры Соймонов, Верден и Урусов сделали съемку и описание западного и южного бере-гов Каспийского моря.

Рисунок 1. Карта Ортелиуса, 1570 г. На берегу Каспия отмечен г. Баку

И. Ф. Соймонов, впоследствии один из видных государственных деятелей России, в период с 1719 по 1729 г. занимался не только съемкой берегов Каспийского моря, но и составил его гидрографическое описание. Он впервые описал Бакинскую бухту и составил её первую карту.

Карты Каспийского моря и его районов, составленные Бековичем, Урусовым, Котиным, Траниным, Соймоновым и Верденом, и копии с некоторых из них до сих пор хранятся в рукописном отделе Академии наук. Несмотря на некоторые погрешности, они являются уже настоящими морскими картами.

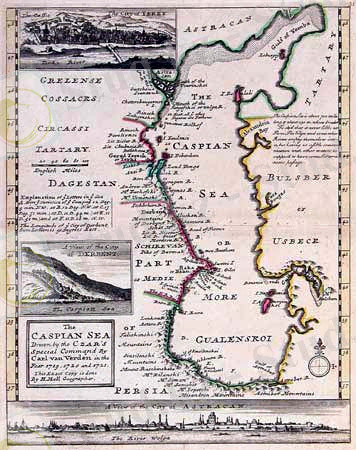

Карта офицера Вердена (рис. 2) базируется на 12 астрономических пунктах, которые он определил совместно с И. Ф. Саймоновым. Эту карту в 1721 г. Петр I послал в Парижскую Академию наук, где её переиздали на французском языке. Она легла в основу правильного изображения Каспийского моря на западно-европейских картах и сохранила свою научную ценность до наших дней. За инициативу и участие в составлении карт Каспийского моря Парижская Академия наук присудила Петру I звание академика.

Во второй половине XIX века в связи с ростом экономического значения Каспийского моря, увеличением грузооборота, открытием и освоеңием на его берегах бо-гатейших нефтяных залежей возникает необходимость в более точных морских картах. С этой целью начинается детальное изучение моря, расширяются обстоятельные научные исследования.

Рисунок 2. Карта, составленная царским офицером Карлом ван дер Верденом, 1719 г.

В результате этих исследований Н. Ивашинцев издает подробный атлас и лоцию Каспийского моря (1897 г. ), в известной мере они не потеряли своего значения до нашего времени.

В конце XIX века исследованием Каспийского моря занимались крупнейшие ученые России: Г. Карелин, Э. Ленц, Н. Жеребцов, К- Бэр, Н. Данилевский, А. Ле-бединцев, О. Гримм и др.

Рисуок 3. Карта Каспия, 1753 г

Им удалось достаточно полно изучить основные природные свойства Каспия, его глубины, волнение, ветры, историю моря и его оби-тателей. Были составлены точные навигационные карты Каспия, обеспечившие безопасность плавания. После Великой Октябрьской социалистической революции изучение Каспийского моря вступило в новую фазу. На Каспий снаряжались экспедиции, здесь строились научно-исследовательские станции, лаборатории и метеорологические пункты [11] .

Огромную работу по изучению Каспия провела созданная в 1933 году при Академии наук СССР Каспийская комиссия под руководством профессора Б. А. Аполлова. Исследованием Каспийского моря занимались такие ученые, как II. С. Паллас, Э. И. Эйхвальд, Э. Ленц, Г. В. Абих, К. М. Бэр, Н. В. Ханыков, Н. М. Филиппов, Н. М. Қнипович, Ю. М. Шокальский, А. В. Вознесенский, П. А. Православлев, С. А. Ковалевский, Л. С. Берг, А. И. Михалевский, Б. Д. Зайков, А. А. Каминский, Г. Р. Брег-ман, Б. А. Аполлов, С. В. Бруевич и В. Б. Штокман. И ныне советские ученые пополняют сокровищницу мировой науки все новыми данными по Каспийскому морю [5] . Возникновение почтового и пассажирского пароходства в начале 40-х годов прошлого столетия потребовало наличия более точных карт, и в 1856 г. были начаты работы по съемке и промеру всего Каспийского моря особой экспедицией под руководством Ивашинцева. В 1861 г. была произведена съемка Иранского побережья с винтовой шхуны «Бухарец».

В 1913 г. в восточной части Астрабадского залива была произведена систематическая опись под руководством Бровцына.

Рост экономических связей между СССР и Персией и развитие судоходства при Советской власти потребовало наличия еще более точных, полных и современных картографических материалов, в результате чего в 1926 г. по договоренности с Иранским правительством была снаряжена экспедиция под руководством гидрографа Н. Н. Струйского на гидрографическом судне «Максим Горький».

В результате работ этой экспедиции были изданы новые карты и планы Иранского побережья Каспия, пополнена лоция моря и собран ряд материалов по гидрологии и гидробиологии южной части моря, что, безусловно, еще более содействовало обеспечению безопасности торгового судоходства и способствовало дальнейшему укреплению экономических связей между СССР и Ираном.

2 СОВРЕМЕННЫЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Северного ПрикаспИЯ И ИХ ИЗМЕНЕНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

- Физико-географическое положение Каспийского моря

Каспийское море является крупнейшим внутриматериковым бессточным водоемом земного шара, расположенным в обширной котловине на границе Европы и Азии. Оно не имеет связи с океаном, что позволяет относить его к озеру, но, тем не менее, обладающему многими чертами моря. Это озеро-море вытянуто в меридиональном направлении и расположено между 36°33’ - 47°07’ северной широты и 46°43’ - 54°03’ восточной долготы. Наибольшая протяженность его с севера на юг составляет 1030 км (по меридиану 50° 00' в. д. ) . Наибольшая ширина достигает 435 км (по параллели 45°30'с. ш. ), наименьшая - 196км (по параллели 40° 30'с. ш. ) .

Общая длина береговой линии составляет примерно 7 тыс. км, из которой на территорию Казахстана приходится 2300 км. Площадь моря при отметке -27 м равна 390 тыс. км 2 (в 1929 г. при отметке моря около -26 м площадь его акватории составляла 405 тыс. км 2 ), или почти равна площади Балтийского моря и лишь немного уступает площади Черного моря.

Каспийское море - глубоководный водоем с сильно развитой шельфовой зоной. По величине максимальной глубины впадины - 1025 м. Каспий уступает лишь двум самым глубоким озерам мира - Байкалу (1620 м) и Танганьике (1435 м) . Средняя глубина Каспийского моря равна 208 м. Исходя из особенностей морфологического строения и физико-географических условий, Каспийское море принято делить на три части: Северный, Средний и Южный Каспий. В пределах Северного Каспия выделяют также западную и восточную части.

Северный Каспий занимает приблизительно 24% площади всего Каспийского моря (около 80 тыс. км 2 ) и является самым мелководным сектором моря; объем воды здесь составляет около 0, 5% от общего объема. Средняя глубина северо-восточного Каспия - 3, 3м, в то время как средняя глубина всего моря составляет 4, 4м. Глубина воды в пределах 0-5м занимает 88% площади Северо-восточного Каспия.

Район Северного Каспия характеризуется резко-континентальным климатом с присущими ему суровой зимой и знойным летом, резкими температурными изменениями в течение года и суток и незначительными осадками в виде снега. Средняя годовая температура в районе Северного Каспия составляет 9-10°С. Абсолютная максимальная температура приходится на июль месяц, и составляет 42-43°С, а суточный минимум отмечается в январе-феврале и достигает -33/-36°С в районе острова Пешной и г. Форт-Шевченко, где температура воздуха может опускаться до -25°С.

... продолжение- Информатика

- Банковское дело

- Оценка бизнеса

- Бухгалтерское дело

- Валеология

- География

- Геология, Геофизика, Геодезия

- Религия

- Общая история

- Журналистика

- Таможенное дело

- История Казахстана

- Финансы

- Законодательство и Право, Криминалистика

- Маркетинг

- Культурология

- Медицина

- Менеджмент

- Нефть, Газ

- Искуство, музыка

- Педагогика

- Психология

- Страхование

- Налоги

- Политология

- Сертификация, стандартизация

- Социология, Демография

- Статистика

- Туризм

- Физика

- Философия

- Химия

- Делопроизводсто

- Экология, Охрана природы, Природопользование

- Экономика

- Литература

- Биология

- Мясо, молочно, вино-водочные продукты

- Земельный кадастр, Недвижимость

- Математика, Геометрия

- Государственное управление

- Архивное дело

- Полиграфия

- Горное дело

- Языковедение, Филология

- Исторические личности

- Автоматизация, Техника

- Экономическая география

- Международные отношения

- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда