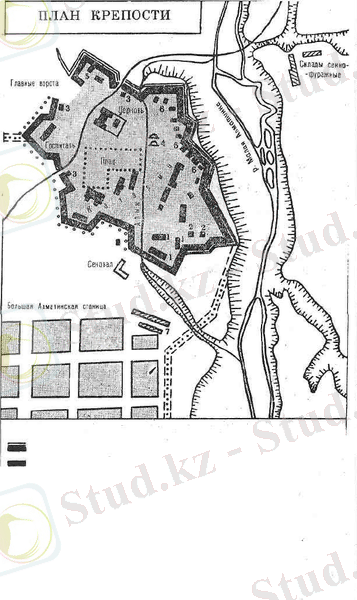

Градостроительный и архитектурно-исторический анализ Верного (совр. Алматы): фортификации, жилище и культовые сооружения XIX-XX вв.

Каменно-земляная стена с бойницами и рвом

Земляной вал

Ограждения иа частокола с глубокими рвани с обеих сторон

Лесонасаждение

Дорога '< •

Обры

Склады оружейные, обмундирования и провиантские

Пороховые погреба

Сторожевые караулы у входа

Гостевые юрты

Провиантские лавки

Дома офицеров

Провиантские склады

План:

- Градостроительный анализ административного центра г. Верного.

- Жилой дом г. Верного конца XIX в.

- Культовое сооружение г. Верного.

- Памятник архитектуры стиля конструктивизм в г. Алматы.

- Культурно - зрелищное здание г. Алматы 1930-х гг.

- Жилые дома г. Алматы послевоенного десятилетия.

Градостроительный анализ административного центра города Верного.

В середине лета 1853 года военный отряд пристава Большой орды М. Д. Перемышльского, выйдя из Копала, подошел к старинной переправе Огуз-Уткул, что вела через своенравную азиатскую реку Или в высокогорные джайляу Тургеня, на сырты Центрального и Внутреннего Тянь-Шаня. Майору было предписано вести дипломатические и экономические переговоры с обитавшими там народами, склоняя их к сотрудничеству в торговле и промышленности и в целом к союзу с Россией. Переговоры были успешными, и к весне следующего года команда сотника Глахырина изучила местность вдоль Заилийского Алатау, навела постоянную переправу Кулумбаш на слиянии рек Курты и Или и приступила к сооружению крепости на берегах Малой Алматинки. «Строительство велось на основе Проекта укрепления за рекою Илею, на урочище Алматы, что в Большой Киргизской ордевысочайше утвержденного 7 марта 1854 года. В разработке генплана принимали участие ведущие фортификаторы России А. Теляковский и Э. Тотлебен в привязке к местности топограф Е. Воронин, инженеры Л Александровский и Ц. Гумницкий. На документе росчерком карандаша император Николай I начертал революцию: Согласен, но сосланных туда покуда не поселять; . Высочайший рескрипт был закреплен статьей 28 260 О строительстве укрепления; Заилийское (измененном позднее на Верное, статья 29 772 Полного собрания законов Российской империи, т. XXX, 1854 год) . В 1859 году командированный из Петербурга астроном и геодезист А. Ф. Голубев определил координаты 17 важнейших географических объектов, в том числе укрепления Верного, впервые нанес их на карты мира. Тем временем корреспондент Санкт-Петербургских ведомостей, отметивший это важное событие, сообщал российским читателям следующее: «Наше укрепление растет не по дням, а по часам. И как ему не процветать в стране, благоприятствующей всеми дарами природы и так долго ждавшей водворения цивилизации. Давно ли здесь была пустыня, в которой с самого сотворения мира не бывало оседлости, только лишь посещалась кочевниками, а теперь здесь город, в котором более пяти тысяч жителей! Поверьте, что не пройдет десяти лет, как наше Верное превратится в обширный город, которому будут завидовать не только сибирские, но и русские города».

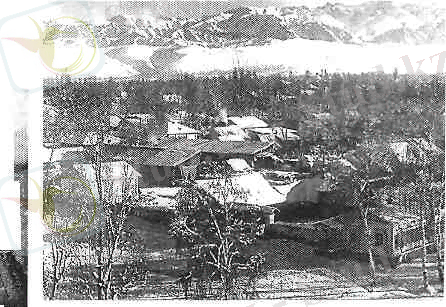

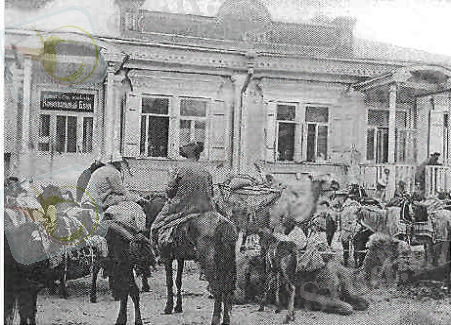

В 1879 году вновь образованный статистический комитет Семиреченской области, душой которого был замечательный краевед Владислав Ефимович Недзвецкий, провел первую городскую перепись. Укрепление Верное становилось отправной точкой маршрутов первых научно-практических экспедиций. Чокан Валиханов изучал здесь жизнь, быт, родовые отношения тянь-шаньских народов. Во время путешествия по Семиречью в экспедиции М. М. Хоментовского, начальника Алатавского округа, Чокан вел дневник поездки, иллюстрируя увиденное карандашными и акварельными рисунками. Изучая эпос «Манас», молодой ученый сумел увидеть в нем энциклопедическое собрание всех киргизских мифов, нечто вроде степной Илиады. Отметим важность результатов экспедиций П. Семенова- Тянь- Шанского, Н. Пржевальского, И. Мушкетова по изучению природы края, Е. Воронина, занятого топографическими работами и составлением карт Заилийского края, выбором и планировкой местоположения укрепления Верного. В новом городе Верном работала деятельная группа исследователей, написавших научный труд «Сведения о дикокаменных киргизах». Это была первая и довольно удачная попытка обобщения и систематизации всех основных сведений о природе, хозяйстве, населении и общественно-политическом устройстве тянь-шаньских народов, населявших предгорья Тянь-Шаня. В составлении уникальной энциклопедии приняли участие верненцы И . А. Бардашев, Е. П. Воронин, Т. Ф. Нифантьев, В. В. Обух. Молодые ученые создавали первые метеорологические и сейсмологические станции, библиотеки и музеи, проявили себя в литературных и театральных начинаниях, в становлении альпинизма и горного туризма. Облик нового поселения запечатлели на своих полотнах талантливые сибирские живописцы Михаил Знаменский и Павел Кошаров. Известны три их рисунка. Композиционным центром работ художников является станичная площадь. Посередине ее маленькая деревянная Софийская церковь, освященная настоятелем Евтихием Вышеславским в 1858 году. Справа нарисован угол земляного вала крепости. На валу тын из плетня. За тыном высокий с растяжками флагшток, на котором в торжественные дни развевался трехцветный российский флаг. Вдоль высоких берегов Алматинки, поросших еловым лесом, видна дорога, ведущая в ущелье. Здесь расположены летний лагерь казаков и госпиталь. На обочине будущего проспекта Достык полосатый верстовой столб. На другом рисунке станичная площадь уже застроена добротными бревенчатыми домами; в отдельных дворах на летнее время поставлены юрты. В одной версте от крепости отображено новое поселение выселок Мало- Алматинский, обживаемый казаками и крестьянами. Чуть далее художник увидел Татарскую слободу, над которой высится минарет мечети. Православный крест и мусульманский полумесяц прекрасно уживались в соседстве, символизируя миролюбивый характер сосуществования людей различных вероисповеданий.

Первым мэром города Верного был единодушно избран Павел Матвеевич Зенков (1830-1915) . Городской голова происходил из уральских крепостных, однако, обладая талантом зодчего, нашел высоких покровителей и получил вольную. Не имея специального образования, он значился по разным ведомствам то вольным художником, то вольным архитектором. Осенью 1867 года П. М. Зенков прибыл с семьей в только что создаваемый Верный. Он принял участие в разработке и осуществлении первого генерального плана, вел наблюдения и контроль за строительными работами, показал себя искусным мастером. Разносторонние таланты П. М. Зенкова проявились не только в зодчестве, живописи, ваянии, но и в музыке, литературе, науке и общественной жизни края. Отметим лишь его плодотворную журналистскую деятельность, которая не прекращалась в течение всей жизни почетного гражданина Верного. П. М. Зенков был членом престижных клубов и научных обществ, наконец, вошел в купеческое сословие, был отмечен многими наградами и привилегиями. В большой семье первостроителя Верного родились дети: Алексей, Андрей, Константин, Владимир, дочь Александра. Известность, благодаря общественной молве, получил только второй сын Андрей Павлович Зенков (1863-1936) как первый архитектор старой Алма-Аты. Эта несправедливость по отношению к его отцу, к блестящей плеяде других верненских зодчих остается пока в силе, о чем свидетельствуют легенды о строительстве Кафедрального собора и других зенковских зданий. С 1869 года город начал строиться на юго-запад от Большой Алматинской станицы от современных улиц Макатаева и Пушкина. К 1 января 1870 года было продано жителям 177 участков, из них большинство уже было освоено. Первые городские кварталы возникли вдоль Ташкентской аллеи (ныне проспект Райымбека) . Была определена главная площадь Сенная (ныне площадь перед зданием ТЮЗа), с возведением в центре ее благолепного Покровского собора, освященного в 1882 году. Однако первый опыт градостроительства оказался неудачным и не выдержал натиска стихии. 28 мая 1887 года новый город был полностью уничтожен разрушительным землетрясением, которое продолжалось с определенными перерывами в предгорьях Заилийского Алатау без малого около трех лет! Очевидцы рассказывали, что подземная стихия разбудила спящий город в 4. 35 утра. Толчки в течение пяти минут превратили в руины 1799 лучших построек нового города: губернаторский дом, четыре корпуса гимназии, архиерейский дом с подворьем, храм Покрова Пресвятой Богородицы. Землетрясение не утихало ни на час, а только усиливалось грозами и ливнями, оползнями с гор, даже затмением солнца. Изменились очертания окрестных гор, живописные долины превратились в каменную пустыню. В субботу 30 мая распространился слух о якобы надвигающемся потопе. Трудно представить начавшуюся панику. Всякий мчался, не осознавая, от чего он бежит и куда. Главное было покинуть проклятый Богом город.

Городские власти в тяжелый 1887 год пытались поддержать население и словом, и делом. Тяжело раненный губернатор А. Я. Фриде не прекращал оказывать содействие в доставке хлеба, одежды, медикаментов. Помощь шла со всех уголков Российской империи. Аксакал города Сеид Ахмед Сейдалинов поставлял юрты, горячее питание, предоставил кров пострадавшим в соседних аулах. Преосвященный Неофит совершил всенародный молебен. 332 погибших, в большинстве своем умерших от ушибов детей, отпевали в походной церкви палатке и предавали земле. С годами это кладбище (ныне парк 28 гвардейцев-панфиловцев) было уничтожено. А с ним ушла память об этой страшной трагедии в истории города. Уже в ту далекую пору начинают разрабатываться научно обоснованные правила застройки города, расположенного в сейсмической зоне. Однако из-за дороговизны проектов строители не воспользовались ни рекомендациями ученого И. В. Мушкетова, ни применением новых строительных материалов и конструкций при возведении зданий, предложенных строителем П. М. Зенковым. Верный после землетрясения 1867 года становился исключительно деревянным, одноэтажным и приземистым городком. Другая проблема благоустройства города извечно крылась в развитии городской территории. Первый генплан 1868 года (авторы Н. И. Криштановский и П. М. Зенков) был утвержден генерал-губернатором Туркестанского края в 1874 году, когда город уже начал строиться. Причем требуемые десятины земли под усадьбы и выгон были значительно занижены при утверждении плана и составили лишь 443 квадратных десятины. Поэтому городская территория прирастала за счет освоения укрепления Верного (1854-1889 гг. ), алматинских станиц Большой (1855-1927 гг. ) и Малой (1860-1962 гг. ), Татарской слободы (1857-1962 гг. ) и других городских предместий, ныне составляющих Медеуский район Алматы. Возведение городских кварталов вынужденно велось на выгонной земле, что, естественно, ущемляло права собственников земли, мешало ведению сельского хозяйства. С установлением в Семиречье Советской власти в 1918 году вопрос о городской территории разрешился одним росчерком пера Военно-революционного комитета о национализации земли и ликвидации частной собственности и сословий. В 1918 году городская площадь была определена в 20 кв. км.

Жилой дом г. Верного конца 19 века.

Присоединение юга Казахстана к России оказалось переломным в развитии края. Начинается быстрый рост городов и сел. Крепостные стены становятся ненужными. Застройка выходит за их пределы, и вокруг старых крепостей с конца 19 века возникают новые поселения. Их планировка полностью отличалась от той, которая была обусловлена оборонительными стенами. Жилые дома с дворами, садами, большой мечетью в центре и медресе стали основными структурными элементами новых поселков.

Одновременно усиливается процесс перехода значительной части скотоводов к оседлости. Растут старые аулы, возникают новые. Произошли определенные изменения в зимних поселениях (кыстау) . В северных лесных районах, где казахи издавна сочетали земледелие со скотоводством, размеры постоянных зимовок намного превышали размеры зимних аулов в безлесных степных районах. Если в северных районах число хозяйств, зимующих на одном урочище, доходило до 15 и более, то в степных их число на зимовке редко превышало пять-шесть. Размеры зимовок зависели также от рельефа местности. В районах с расчлененным рельефом аулы были мелкие, а на равнинах -крупные.

Во второй половине 19 столетия в связи с изменениями, происшедшими в хозяйстве и экономике аула, значительные группы казахов начали стремиться к земледелию и оседлости, образуя деревни по типу русских сел. Господствующий тип поселения у казахов до Октябрьской революции мы условно называем «гнездовым».

Несколько хозяйств беспорядочно ставили зимние жилища вблизи одно от другого. Этот тип поселения соответствовал хозяйственному быту и социально-экономическому укладу казахов того времени. Возле рек, в районах развития земледелия, такие зимовки располагались рядом и образовывали длинные (вдоль берега) селения протяжностью в несколько километров. Так, в Амангельдинском районе Кустанайской области возле колхоза им. Иманова, на берегу р. Тургай, на несколько километров тянутся развалины зимовок старого аула, насчитывающего 200 хозяйств. Наряду с этим складывался уличный и линейный план сел джатаков (бедняков, лишенных скота и перешедших целиком к занятию земледелием) . Села джатаков возникали обычно в районах земледелия, а также около казачьих станиц и русского переселенческого крестьянства. В большинстве случаев джатаки, жившие в этих поселениях, летом оставались в домах, и только некоторые из них ставили юрты во дворе или поблизости от поселка. Анализируя структуру жилища, можно отметить, что в западном и северо-западном районах Казахстана, где бывает холодная и продолжительная зима, вырабатывается общее для всех характерное планировочное решение жилой усадьбы, отличающееся компактным размещением всех элементов.

Хозяйственные постройки, животноводческие помещения (малкора), кладовые для хранения продуктов и инвентаря, объединенные в одно большое строение, примыкают непосредственно к жилому дому. Легкое деревянное покрытие на столбах давало возможность перекрывать такое большое пространство, разделенное внутри на отдельные помещения: овчарню, конюшню, коровник, кылт (кладовая для продуктов) и т. п. В большинстве случаев вход в жилой дом устраивается через скотный двор. Однако у некоторой части населения жилой дом от группы помещений для скота отделялся коридором-передней. Участки усадеб, имеющие различные формы в плане, ограждались невысокой стеной из камней или глубоким рвом и высоким бруствером на внутренней стороне. В зависимости от рельефа местности жилой дом размещался или на одной из границ усадебного участка, или в его центре.

В конце 19-начале 20 века плане жилого дома казахов произошли довольно значительные изменения. Вместо прежней однокомнатной избушки у более зажиточной части населения появились двухкомнатные и не редко трех - и четырехкомнатные дома. В начале 19 в. для отопления устраивали очаг (казандык), а в конце столетия к нему пристраивается дымоход с тремя вертикалями (атпа пеш), реже горизонтальными (жатпа пеш) коленами. Были выявлены аналогичные двух -, трехкомнатные жилища на зимовках семиреченских казахов по берегам реки Или. Отличие их состояло лишь в том, что к жилищу обычно добавлялась шошала - стационарная постройка в форме юрты. Жилище отапливали печью с прямым дымоходом. Строительные материалы: камышово-деревянный каркас, обмазанный глиной, камень, дерево. В этот период потребности кочевого общества способствовали расширению в Казахстане традиционных типов жилища, которые могут быть по своему культурно-бытовому назначению разделены на четыре группы: юрта адмистративно-общественного характера-ставка (ак-орда), гостевая (конак-уй) ; основная летняя жилая юрта (глава семьи-улкен уй, ак-уй), обычная юрта отдельной семьи, молодоженов (отау и кюйме) ; юрты походные (жолым-уй, кос, курке, аблайша) ; юрты хозяйственно-бытовые (для приготовления пищи и хранения продуктов - ас-уй) . Все это свидетельствует о стремлении кочевников лучше организовать культурно-бытовые процессы в специфических условиях. Общий вид кочевого аула представляет композицию из юрт, отличающихся друг от друга лишь размерами. Это подтверждается А. Х. Маргуланов, который пишет, что «главное отличие юрт-ставок от других -размеры: минимум 12, в среднем 18 и самая большая 30 отдельных решеток (канат) ». Необходимо отметить, что юрты-ставки, гостевые, жилые летние юрты по своему архитектурно-художественному построению разделяются на кипчакскую (казахскую) и монгольскую (калмыцко-торгоутскую), которые получили распространение и развитие в Казахстане. Как кипчако-казахский, так и монголо-калмыцкий типы юрт сохранились до сегодняшних дней. Устойчивость их форм, по-видимому, объясняется стабильностью самого кочевого общества и его хозяйства и одновременно наилучшей приспособленностью к природно-климатическим условиям.

В конце XIX начале XX в. в плане жилого дома казахов произошли довольно значительные изменения. Вместо прежней однокомнатной избушки у более зажиточной части населения появились двухкомнатные и нередко трех- и четырехкомнатные дома. В начале ХТХ в. для отопления устраивали очаг (казандык), а в конце столетия к нему пристраивается дымоход с тремя вертикальными (атпа пеш), реже горизонтальными (жатпа пепт) коленами. )

Были выявлены(аналогичные двух-, трехкомнатные жилища па зимовках семиреченских казахов по берегам р. Или. Отличие их состояло лишь в том, что к жилищу обычно добавлялась топтала стационарная постройка в форме юрты. Жилище отапливали печью с прямым дымоходом. Строительные материалы: камышово-деревянный каркас, обмазанный глиной, камень, дерево.

В этот период потребности кочевого общества способствовали расширению в Казахстане традиционных типов жилища, которые могут быть по своему культурно-бытовому назначению разделены на четыре группы; юрта административно-общественного характера ставка (ак-орда), гостевая (конак-уй) ; основная летняя жилая юрта {глава семьи улкен-уй, ак-уй), обычная юрта отдельной семьи, молодоженов (отау и ктойме) ; горты походные (жолым-уй, кос, курке, аблайша) ; юрты хозяйственно-бытовые (для приготовления пищи и храпения продуктов ас~уйд Все это свидетельствует о стремлении кочевников лучите организовать культурно-бытовые процессы в специфических условиях. Общий вид кочевого аула представляет композицию из юрт, отличающихся друг от друга лишь размерами. Это подтверждается Л. X. Маргуланом, который пишет, что «главное/отличие торт-ставок от других размеры: минимум 12, в среднем 18 и самая большая 30 отдельных решеток (канат) . Необходимо отметить, что юрты-ставки, гостевые, жилые летние юрты по своему архитектурно-художественному построению разделяются па кипчакскую (казахскую) и монгольскую (калмыцко-торгоутскую), которые получили распространение и развитие в Казахстане. Как кипчако-казахский, так и монголо-калмыцкий типы юрт сохранились до сегодняшних дней. Устойчивость их форм, по-видимому, объясняется стабильностью самого кочевого общества и его хозяйства и одновременно наилучшей приспособленностью к природно-климатическим условиям.

Культовое сооружение г. Верного

Свято-Вознесенский кафедральный собор

... продолжение- Информатика

- Банковское дело

- Оценка бизнеса

- Бухгалтерское дело

- Валеология

- География

- Геология, Геофизика, Геодезия

- Религия

- Общая история

- Журналистика

- Таможенное дело

- История Казахстана

- Финансы

- Законодательство и Право, Криминалистика

- Маркетинг

- Культурология

- Медицина

- Менеджмент

- Нефть, Газ

- Искуство, музыка

- Педагогика

- Психология

- Страхование

- Налоги

- Политология

- Сертификация, стандартизация

- Социология, Демография

- Статистика

- Туризм

- Физика

- Философия

- Химия

- Делопроизводсто

- Экология, Охрана природы, Природопользование

- Экономика

- Литература

- Биология

- Мясо, молочно, вино-водочные продукты

- Земельный кадастр, Недвижимость

- Математика, Геометрия

- Государственное управление

- Архивное дело

- Полиграфия

- Горное дело

- Языковедение, Филология

- Исторические личности

- Автоматизация, Техника

- Экономическая география

- Международные отношения

- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда