Проект бурения эксплуатационных скважин на месторождении Арыскум: геологическая характеристика, конструкция скважины и технико-технологические обоснования

Содержание

Введение

- Геологическая часть

- Техника-технологическая частьВыбор способа буренияПроектирование кострукции скважиныСогласование диаметров обсадной колоны с долотамиВыбор типа промывочной жидкостиВыбор бурового оборудованияВыбор буровой установкиРазбивка разреза скважины на пачки одинаковой буримости

- Проектирование параметров режима бурения

- Расчет бурильной колоны

- Техника безопасности и охрана окружающей среды при бурении

- Заключение

- Литература

1 Геологическая часть

Климатическо-географические

условия в районе работ

Нефтегазовое месторождение Арыскум расположено в западной части месторождения Кумколь на территорий Кызылординской области в Жалагашском районе Республики Казахстан.

Район работ относится к пустынным и полупустынным зонам. Географически район занимает низменную равнину с отметками рельефа от 80 до 220 м.

Климат района резко континентальный с большими сезонными и суточными колебаниями температуры воздуха и малым количеством осадков (150 мм в год) . Зима умеренно холодная, малоснежная. Температура воздуха зимой до -40° С, летом до +35° С. Характерны сильные ветра: летом - западные, юго-западные, в остальное время года - северные и северо-восточные, скорость - 3-4 м/сек. . Дорожная сеть представлена трассой Кумколь-Кызылорда до месторождения Кумколь и грейдерной дорогой до месторождения Арыскум.

Ближайшими населенными пунктами и железнодорожными станциями являются: г. Кызылорда ( к югу 180 км ), Жезказган ( к северо-востоку 285 км ), ст. Жусалы ( к юго-западу 110 км ), промысел Кумколь ( к востоку 70 км ) .

1. 1 Литолого-стратиграфический разрез

В геологическом строении участка работ участвуют отложения мезозой-кайнозя, залегающие на глубоко выветрелой поверхности ранне-протерозойского фундамента.

На месторождении Арыскум проектными скважинами будут вскрываться верхи акшабулакской свиты верхней юры. В проекте литолого-стратиграфическая характеристика пород ниже верхней юры не приводится.

Юрская система (J)

Верхний отдел (J 3 )

На месторождении отложения верхней юры представлены акшабулакской и кумкольской свитами.

Кумкольская свита (J 3 kk) . Представлена в нижней части гравелитами и средне-мелкозернистыми песчаниками с прослойками алевритоглинистых пород. Выше переходят в алевритопесчаные породы с прослойками известняка.

Отложения кумкольской свиты скважинами не вскрываются.

Акшабулакская свита (J 3 аk) . Представлена пестроцветными глинами с прослоями глинистых песчаников и песков. Они залегают согласно на кумкольской свите, имея с ней четкую границу. Толщина вскрываемой части составляет 10 м.

Меловая система (K)

Отложения мела на проектируемой площади залегают с региональным размывом и угловым несогласием на отложениях акшабулакской свиты верхней юры.

Нижний отдел (К 1 )

Нижний отдел (К 1 ) подразделяется на нижний (К 1 пс 1 ) и верхний (К 1 пс 2 ) неоком.

Нижний неоком в свою очередь разделен на два горизонта, нижний из которых ( арыскумский (К 1 пс 1 ar) представляет базальную толщу нижнего мела, залегающего с угловым и стратиграфическим несогласием на отложениях акшабулакской свиты верхней юры. К этой толще приурочен основной продуктивный горизонт М-II.

Он состоит из пачки частого переслаивания пластов преимущественно мелкозернистых песков и песчаников, алевролитов и глин. В основании залегают глинистые и глинисто-карбонатные конгломераты.

Верхнии горизонт нижнего неокома являющийся региональным флюидоупо сложен красноцветными глинами и аргиллитами, местами песчаниками. Толщина вскрываемой части нижнего неокома 170 м.

Верхний неоком (К 1 пс 2 ) . Представлен песками и песчаниками зеленовато-серым, мелко-среднезернистым, слюдистого, кварц- полевошпатового состава, местами с пропластками гравелитов, цемент глинистый и глинами красными, зелеными пятнами и прослоями с зеркалами скольжения, толщина 230 м.

Апт+Альб (средний) (К 1 a-al 2 ) . Представлен песками, песчаниками, гравелитами, алевролитами и алевритистыми глинами серого, зеленовато-серого цветов, с прослоями коричневых и черных разностей, карбонатные с включениями углефицированных растительных остатков. Толщина вскрываемая скважиной - 250 м.

Нижний - верхний отдел (К 1-2 верхний альб-сеноман) .

Представлен глинами, глинистыми алевролитами пестрого цвета с прослоями песков и песчаников. Вскрываемая толщина - 170м.

Верхний отдел (К 2 турон-сенон)

Отдел представлен глинами, алевролитами, песками и песчаниками серого, зеленовато-серого цветов с прослоями пестроцветных, с включениями углефицированных растительных остатков. Вскрываемая толщина - 200 м.

Палеоген-четвертичная система(P-Q)

Отложения палеоген-четвертичной системы залегают с размывом на отложениях верхнего мела, представлен зеленовато-серыми, пепельно-серыми глинами карбонатно-бентонитового состава с прослоями песков. Вскрываемая толщина составляет 50 м. Общая площадь продуктивности равна 9021, 0 га. При этом чисто газовая зона - 58, 6%, газонефтяная - 12, 2%, чисто нефтяная - 15, 8% и водонефтяная - 18, 4%.

1. 2 Нефтегазоносность

Месторождение открыто в 1985 году. На месторождении установлена промышленная нефтегазоносность арыскумского горизонта нижнего неокома (горизонт М-II), ВНК-913 м, ГНК - 886 м, высота нефтяной оторочки 27 м, газовой залежи 81 м.

По состоянию на 01. 01. 2001 г. общии фонд скважин составляет 18 скважин.

1. 3 Гидрогеологические и геокриологические условия

Площадь работ приурочена к Южно-Тургайскому артезианскому бассейну.

Грунтовые и пластовые воды палеоген-четвертичных, и верхнемеловых отложении изучены в результате проведенных гидрогеологических съемок. Сведения о пластовых водах нижнемеловых отложении получены в результате опробования пробуренных глубоких параметрических, поисковых и разведочных скважин на нефть и газ.

Водоносные горизонты палеоген-четвертичных отложении не имеют практического значения для поисково-разведочных работ на нефть и газ для целей разработки месторождении. Они могут быть использованы для обводнения пастбищных территории, а также для технических целей. Воды альб-сеномаского комплекса для питья не пригодны.

На месторождении Арыскум неокомские водоносные отложения включают в себя водоносные горизонты М-I и М-II. Они приурочены к зеленовато-серым, пестроцветным гравелитам, песчаникам и алевролитам. Воды напорные, притоки сильные, по классификации В. А. Сулина определяются как соленые и рассолы хлоридо-кальциевого типа хлоридной группы натриевой подгруппы. Величины минерализации изменяются от 19 до 30 г/л. Содержание сульфатов невысокое, величина сульфатов изменяется от 0. 2 до 12%. Жесткость воды изменяется от 70 до 380 мг-экв/л. Воды очень жесткие. Плотность - от 1. 017 до 1. 049 г/см 3 . Микрокомпоненты в водах продуктивных отложении присутствуют в незначительных количествах. Режим работы залежей предположительно упруговодонапорный.

Для юрско-меловых отложении установлена вертикальная гидрохимическая зональность, обусловленная различными гидродинамическими режимами связанными с осбенностями распространения водоносных комплексов.

По химическому составу пластовых вод в разрезе Арыскумского прогиба выделяются три гидрохимические зоны:

Верхняя гидрохимическая зона включает водоносный комплекс верхнего мела со свободным фильтрационным гидрохимическим режимом. Пластовые воды пресные и слабо солоноватые с сульфатно-натриевым типом минерализации.

Средняя гидрохимическая зона приурочена к водоносному комплексу альб-сеномана и верхнего неокома. Он имеет фильтрационный гидрохимический режим с более затрудненным водообменном. Пластовые воды солоноватые (около 35 г/л) .

Нижняя гидрохимическая зона включает водоносные комплексы верхнего и нижнего неокома, верхней юры, разобщенные глинистыми флюидоупорами.

Минерализация пластовых вод увеличивается вниз по разрезу от 36-40 до 80-85 г/л в неокоме и в верхней юре, тип минерализации хлор-кальциевый, гидродинамическии режим застойный.

Для неокомских комплексов наблюдается изменение минерализации пластовых вод по площади, обусловленное переходом к слабовыраженному фильтрационному режиму.

Пластовое давление водоносных горизонтов юры и неокома близки к нормальному гидростатическому, уровень устанавливается вблизи устья, по неокому на низких отметках рельефа - перелив воды через устье.

Пластовые воды практически не содержат растворенного углеводородного газа при наличии в керне признаков нефти (запах) .

Воды нижней гидрохимической зоны характеризуются содержанием микрокомпонентов (стронция, брома, йода) и благоприятными условиями для формирования и сохранения залежи.

По показанию газонасыщенности пластовых вод средне-верхнеюрские отложения рассматриваются как генерирующие, главным образом, жидкие углеводороды, что подтверждается многочисленными нефтепроявлениями.

В настоящее время на месторождении Кумколь воды, извлекаемые попутно с нефтью закачиваются обратно в пласт для поддержания пластовой энергии с водами верхне Альб-сеноманского комплекса.

1. 4 Тектоника

Месторождение Арыскум представляет собой антиклинальную складку северо-западного простирания. По длинной оси структуры проходит разрывное нарушение (зона Главного Каратауского разлома) с амплитудой сброса от 100 до 400 м. Восточное крыло структуры опущено. Размер поднятой части (юго-западный полусвод) по II б отражающему горизонту (кровля базальной пачки К 1 nc 1 ) составляет 30х6 км. По продуктивному горизонту М- II ВНК составляет минус 913 м, ГНК минус 886м.

1. 5 Место заложения скважин

Количество и плановое положение эксплуатационных скважин будет определена особенностями геологического строения по данным сейсморазведки после обработки материалов 3-D. Основным объектом эксплуатационных скважин являются отложения нижнего неокома.

1. 6. Возможные осложнения по разрезу скважины .

1. В процессе бурения возможны осложнения:

Нефтегазопроявления в отложениях нижнего мела. 2. Прихватоопасные зоны возможны в отложениях нижнего мела, 3. Данные по давлению и температуре в скважинах приведены в таблице

4. Данные по отложениям в соседнем месторождении нефти и газа Кумколь приведены в таблице 4. 26.

2. 1 Выбор и обоснование способа бурения.

В настоящее время нефтегазовые скважины бурят вращательным способом с подачей вращение с устья скважины от ротора через колонну бурильных труб и с передачей вращение долоту непосредственно от гидравлического забойного двигателя турбабура.

Выбор наиболее эффективного способа бурение обусловлен задачами, которые должны быть решены при разработке или совершенствовании технологии бурения, который позволяет довести скважину до проектной глубины с наибольшей скоростью и минимальными затратами средств. При этом необходимо обеспечить высокое качество строительства скважин как долговременно эксплуатируемого объекта.

По этому, учитывая все эти требования и опыты бурения эксплутационных скважин на проектируемой площади выбираем турбинно-роторный способ бурения.

При бурении под направление долотом большого диаметра целесообразно применять роторный способ бурения со скоростью вращение не более 60 об/мин. Бурение в интервале от 7-1400 м в породах мягкой и средней твердости при наличии турбо-ремонтного цеха экономически выгодно вести турбинным способом. По сравнению с роторным способом в этом случае будет получена большая механическая скорость при одинаковой проводке на долото. Применяя турбинный способ бурение, хороших результатов добились буровые бригады возглавляемый Ереминым А. П., Нестеренко В. и другими. При этом они использовали высокомоментные турбадуры типа Т12М3-240, А9Ш при бурении под кондуктор и А7Ш- под эксплутационную колонну. Большинство пробуренных скважин приходится на долю турбодуров ЗТСШ, А7ГТШ в сочетании гидромониторными долотами III - 215, 9 МГВ, СГВ, СГН, СГ.

2. 2. Проектирование и обоснование конструкции скважины.

Выбор конструкции скважины- основной этап проектирование и должен обеспечивать как долговременно эксплуатируемого сложного объекта, предотвращение аварии и осложнении в процессе бурения и создание условий для снижения затрат времени и материально технических средств на бурение.

Для проектирования конструкции скважины строим график изменения коэффициента аномальности пластовых давлений.

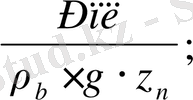

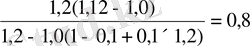

Определяем коэффициент аномальности по формуле:

Ка=

(2. 1)

(2. 1)

где, Рпл- пластовое давление на глубине

Zn, МПа.

-плотность пресной воды-1000 кг\м

3

.

-плотность пресной воды-1000 кг\м

3

.

g-ускорение свободного падения, g=9, 81 м\с 2 .

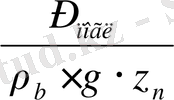

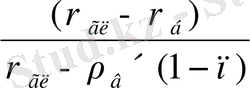

Определяем индекс давления поглощения по формуле:

К

п=

;

;

где: Р погл- давление поглощения или гидроразрыва породы на глубине Z n , МПа.

Минимально необходимую величину относительно плотности бурового раствора находим по формуле:

=К

р

*К

а

; (2. 3)

=К

р

*К

а

; (2. 3)

где : К п - коэффициент зависящий от глубины;

К р = 1, 1-1, 15 с глубиной до 1200 м.

К р =1, 05-1, 1 1200<L<2500

Для определения давления гидроразрыва можно использовать формулу:

Р

гр

=0, 083*Н+0, 66*Р

пл

;

(2. 4)

(2. 4)

где : Р пл - давление пласта на глубине определение давление гидроразрыва.

Таблица 2. 1.

, кг/м

3

, кг/м

3

1

2

3

4

5

0-60

60-150

150-470

470-595

595-650

650-710

710-760

760-820

820-1000

1

1

1, 08

1, 14

1, 1

1, 16

1, 13

1, 08

0, 97

1, 1-1, 15 1, 1-1, 15 1, 18-1, 24

1, 25-1, 31 1, 1-1, 15

1, 27-1, 33

1, 24-1, 29

1, 18-1, 24

1, 06-1, 11

1, 4

1, 4

1, 46

1, 5

1, 48

1, 52

1, 49

1, 46

1, 39

- Согласование диаметров обсадной колоны с долотами

Проектирование конструкции скважины начинаем с выбора эксплутационной колонны, исходя из глубины скважины с возможным проведением в скважине каротажных, ремонтных и аварийных работ, а так же ожидаемого дебита нефти. На основании общепринятых конструкций эксплутационных скважин на площади Узень в качестве эксплутационной колонн используется трубы диаметром 139, 7 м. Исходя из рекомендуемого зазора между обсадными трубами и стенками скважин определяем необходимый диаметр долота по формуле:

D с = D м +2Δк (2. 2)

где: D м - диаметр муфты спускаемой

колонны труб, 166 мм.

Δк- зазор между выступающимися

деталями колонны и стенок скважины

равный 10-15 мм.

Тогда, имеем D с =166+2 . 15=196 мм=0, 196 м. Для трубы диаметром 139, 7 мм, выбираем долото диаметром 215, 9 мм=0, 2159м по ГОСТу- 20692-85.

Определяем внутренний диаметр кондуктора по формуле:

D вн. кон = d g + Δ

где: Δ- минимально необходимый зазор между долотом и обсодной трубой.

D вн. кон =215, 9+10=225, 9 мм

Наружный диаметр кондуктора:

d н. кон =D вн. кон +2 . Δ ; (2. 4)

d н. кон =225, 9+2 . 10=245, 9 мм

По ГОСТу- 632- 80 диаметр кондуктора принимаем 245 мм.

Диаметр долота под кондуктор:

D g =D м +2 . Δ (2. 5)

Где: D м -диаметр муфты под кондуктор

D g =270+2 . 15=300 мм

По ГОСТу 20692-85 принимаем диаметр

долота под кондуктор 295, 3 мм.

Определим внутренний диаметр направления

D вн. н =D gk +Δ (2. 6)

где: D gк -диаметр долота под кондуктора

d вн. н =295, 3+10=305, 3 мм

Определяем наружный диаметр направления

d н. напр =d вн. н +2Δ (2. 7)

d н. напр =305, 3+2 . 10=325, 3 мм

По ГОСТу 632-80 диаметр направления 324 мм, определяем диаметр долота для бурения под направления.

D g. н =D м +2 . Δ (2. 8)

Где: D м -диаметр муфты направления 324 мм. Определяем диаметр долота для бурения под направления

D g. н =D м +2 . Δ (2. 9)

Где: D м -диаметр муфты направления 351 мм

D g. н =351+2 . 25=401 мм ;

диаметр долота для бурения под направлением берем 394.

Таблица 2. 3

Диаметры, мм

Долота обсодной колонн

1

2

3

Направление Кондутор

Эксплутационная колонна

295, 3

215, 9

324

245

146

20

450

1000

2. 4. Выбор типа промывочной жидкости и установление ее параметров

Исходные данные для расчета.

Конструкция скважины: направления 324*20

Кондуктор 245*450

Эксплуатационная колонна 146*1000

плотность глинистого раствора

= 1200 кг/м

3

= 1200 кг/м

3

плотность воды

=1000 кг/м

3

=1000 кг/м

3

плотность глины

=2600 кг/м

3

=2600 кг/м

3

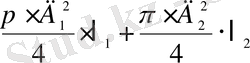

- Определяет объем скважин

V

скв

=

(2. 15)

(2. 15)

Где: Д 1 = 0, 2953 м, диаметр долота при бурении под кондуктор

Д 2 = 0, 2159 м, диаметр долота под эксплуатационную колонну

= 450 м глубина спуска кондуктора

= 450 м глубина спуска кондуктора

= 1000 м глубина спуска эксплуатационной колонны

= 1000 м глубина спуска эксплуатационной колонны

V

скв

=

м

3

м

3

Общий объем бурового раствора, определяется по формуле:

V бр =V пр. и +V жс +V бур +а . V скв ; (2. 16)

Где V

пр. е

- объем приемной емкости V

пр. и

=10

50 м

3

50 м

3

V

жс

- объем желобной системы, обычно V

жс

= 4

7 м

3

7 м

3

а - коэффициент учитывающий запас бурового раствора а=1, 5

V бур - объем бурового раствора, необходимый для механического бурения скважины

V бур = n 1 . L 1

Где: n

1

- норма расхода бурового раствора 1м проходки n =0, 10

0, 12

0, 12

L 1 - интервал бурения.

V бур = 0, 12 . 1000=120 м 3

V бр = 30+7+120+1, 5 . 74=268 м 3

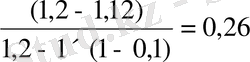

- Определим количество воды необходимые для приготовления 1м3глинистого раствора

q

гл

=

q

гл

=

(2. 17)

(2. 17)

q

гл

=

т/м

3

т/м

3

- Определяем количества сухой глины, для всего объема глинистого раствора

Q гл =q гл . V бр (2. 18)

Q

гл

=0, 26

Equation. 3 268=69. 68 г

Equation. 3 268=69. 68 г

Определим количества воды, необходимое для приготовления всего объема глинистого раствора

q

гл

=

; q

гл

=

; q

гл

=

т/м

3

т/м

3

- Определяем количество воды, необходимое для приготовления всего объема глинистого раствора

V в = V бр . q в (2. 19)

V в = 268 . 0, 8=214, 4 м 3

2. 5 Выбор бурового оборудования.

Основными параметрами при классификации буровых установок, является максимально возможная нагрузка на крюке, соответствующая наибольшему весу бурильной или обсадной колонны. Это номинальная грузоподъемность, однако учитывая целый ряд других нагрузок, воспринимаемых буровой установкой при спуске обсадной колонны и ликвидации прихватов, то есть нагрузки нерегулярные и случайные. Необходимо определить и регламентировать также и максимальную нагрузку на крюке, которую может воспринимать подъемная часть буровой установки. При выборе типа буровой установки в каждом случае необходимо учитывать:

- вес наиболее тяжелой колонны;

- твердость, пластичность и абразивность пород, надлежащих разбуриванию;

- ожидаемое давление в проходимых горизонтах, возможность и вид осложнений;

- способ вскрытия, опробования и освоения продуктивных горизонтов;

- диаметры обсадных колонн, долот, бурильных долот и труб;

- условия поверхности рельефа;

- климатические условия;

- способ бурения;

- компактность установки;

- легкость и быстроту монтажа и демонтажа.

2. 6 Выбор буровой установки

Выбор бурового оборудования начнем с подъемной части буровой установки.

Буровая вышка является подъемным сооружением и предназначена для СПО, при бурении, спуске обсадных колонн, производство вспомогательных работ и т. д. Техническая характеристика вышек включает грузоподъемность, высоту, размеры и расстояние от люка до верхнего блока. Буровая вышка имеет две характеристики грузоподъемности - номинальную и максимальную. Номинальная соответствует наибольшему весу колонн бурильных или обсадных труб на который рассчитана вышка при длительной работе.

Нагрузка, которую вышка способна выдержать кратковременно, называется максимальной. Обычно максимальная нагрузка выше номинальной на 20 - 30%. Высотой вышки считают расстояние по вертикали от нижней плоскости опорных плах. Это расстояние зависит от бурильной свечи, которую по технико-экономическим соображениям держать в пределах 16 - 18 м, 22 - 26 м, 34 - 38 м. Соответственно этому принимаемые вышки имеют длину 28, 41 и 53 метров.

Размер нижнего основания выбирают таким, чтобы обеспечить нормальные и безопасные условия работ бригады, с учетом размещения оборудования, инструмента и элементов малой механизации. Размеры головки вышки определяют в зависимости от габаритов кронблока с учетом безопасности демонтажа, снятия монтажа.

Высота ворот должна обеспечивать свободные затаскивание инструмента и труб с мостов на буровую. Для выбора типа вышки рассчитаем максимальную вертикальную нагрузку, которая будет иметь место в процессе бурения скважин, по следующей формуле:

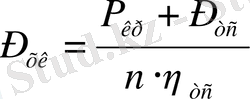

Р в =Р кр +Р тс +Р к +Р крон (2. 51)

где: Р кр - максимальная нагрузка на крюке.

Р тс - вес нижней части талевой системы (элеватор со штропами, талевый канат, талевый блок, крюк) принимают равным 5 т. с. =0, 05 МН.

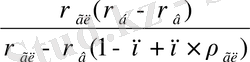

Р к - натяжение ходового конца каната, определяется по формуле:

(2. 52)

(2. 52)

где: Р кр - максимальная нагрузка на крюке, она находится из определения максимального веса от колонны бурильных или обсадных труб. В нашем случае максимальный вес колонны равен 4, 9 т. с. =0, 44 МН, а вес эксплуатационной колонны 53, 84 т. с. равен 54, 56 т. с, по этому в расчет принимаем это значения.

η т. с - коэффициент полезного действия талевой системы, зависящий в основном от оснастки. 4*5, η т. с=0, 85.

... продолжение- Информатика

- Банковское дело

- Оценка бизнеса

- Бухгалтерское дело

- Валеология

- География

- Геология, Геофизика, Геодезия

- Религия

- Общая история

- Журналистика

- Таможенное дело

- История Казахстана

- Финансы

- Законодательство и Право, Криминалистика

- Маркетинг

- Культурология

- Медицина

- Менеджмент

- Нефть, Газ

- Искуство, музыка

- Педагогика

- Психология

- Страхование

- Налоги

- Политология

- Сертификация, стандартизация

- Социология, Демография

- Статистика

- Туризм

- Физика

- Философия

- Химия

- Делопроизводсто

- Экология, Охрана природы, Природопользование

- Экономика

- Литература

- Биология

- Мясо, молочно, вино-водочные продукты

- Земельный кадастр, Недвижимость

- Математика, Геометрия

- Государственное управление

- Архивное дело

- Полиграфия

- Горное дело

- Языковедение, Филология

- Исторические личности

- Автоматизация, Техника

- Экономическая география

- Международные отношения

- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда