Договор дарения в гражданском праве Республики Казахстан: историко-правовой и сравнительно-правовой анализ

Содержание

Введение

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЯ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ

- Договор дарения в Римском праве

- Договор дарения в по российскому дореволюционному гражданскому праву

- Договор дарения по гражданскому праву КАЗ ССР

ГЛАВА 2. ЭЛЕМЕНТЫ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ

- Понятия и предмет договора дарения

- Статистика договора дарения в Казахстане г. Нур-султан

- Виды и форма договора дарения

ГЛАВА 3. ОСОБЕНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

3. 2 Отмена, прекращения дарения

3. 3 Судебная практика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные ссылки

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие нормативные акты:

- Конституция РК от 30 августа 1995 г. (с изменениями от 7 октября 1998 г. )

- Гражданский кодекс РК от 27 декабря 1994 г. (Общая часть)

- Гражданский кодекс РК от 01. 07. 1999 г. (Особ. часть)

- Гражданский процессуальный кодекс РК от 2002 г.

- Закон РК О Браке и Семье от 17. 12. 1998 г.

- Уголовный Кодекс РК от 16. 07. 1997 г.

- Ведомости Верховного Совета КАЗ ССР. 1963. №51.

- Гражданский кодекс РК от

- Конституция РК от

- Гражданский процессуальный кодекс

- Закон о нотариате

Введение

Темой магистерской диссертации является «Договор дарения: теория и практики» Научное исследования касается проблем дарении в гражданском праве. Интересным и юридически необычным явлением в гражданском праве Республики Казахстан (в дальнейшем ГК РК) следует признать договор дарения. Данный договор является одним из видов сделок, являющихся предметом гражданское - правового регулирования. У многих вызывает недоумение тот факт, казалось бы, обычное дело, как вручение подарка, может иметь правовую основу. Но отношения, возникающий в связи с дарением, намного шире и разнообразнее, чем это может показаться на первый взгляд.

Договор дарения регламентируется в Республике Казахстан главой 27 особенной части ГК, а также различными рекомендациями, инструкциями, постановлениями, положениями, нормами. Положение таких вещей значительно затрудняет работу по подготовке договоров. Поэтому принятия нового Гражданского Кодекса Республики Казахстан является важным моментом в упорядочивании законодательства в вопросах регулирования договорных отношений. При этом, несмотря на более подробную регламентацию института дарения, часть вопросов осталась нерешенной или их решение вызывает споры.

В настоящее время проблемой правового регулирования договора дарения в основном занимаются российские заслуженные юристы, авторы Толстой Ю. К., Сергеев А. П., Тархов В. А. и другие ученные академики. В связи с экономическим ростом отношений появилось потребность в научной разработке данных вопросов и казахстанскими учеными. Представителями в области правоведение являются Басин Ю. Г., Сулейменов М. К., Жайлин Г. А. В своих работах они отразили правовое регулирования договора дарения с применением норм международного права. Это связано с тем, что при заключений договора дарения и согласовании их условий стороны исходят из положений национального законодательства.

Договор дарения является одним из основных видов по передаче имущества в собственность или иное вещное право. История правового регулирования этого договора данного договора насчитывает 4 тысячи лет. В процессе развития правовых систем происходило отбор правовых норм о дарении. Некоторые положения со временем начали уступать место более обоснованным и качественным, повышался уровень юридической техники.

Правовые нормы в начале регулировавшую дарения постепенно начали приобретать характер общих положений для других гражданско-правовых сделок. Благодаря этому институту дарение оказал серьезное влияние на формирование договорного права всех правовых систем.

В различных правовых системах имеются свои особенности в регулировании дарения. Из всех многочисленных зарубежных законодательств, содержащих нормы о договоре дарения, я выбрала для своего анализа Германское гражданское уложения (ГГУ) и Гражданский кодекс Квебека (ГКК) . Выбор применительно к указанным двум актам совершено различны. Для более глубокого анализа данной проблемы, мы сочли необходимым в качестве одного из методов исследования использовать сравнительный анализ гражданского законодательства зарубежных стран который позволил проанализировать положительный опыт аналогичных правовых норм с целью возможности их применения для решения существующих спорных ситуаций нашего законодательства.

Гражданский кодекс Квебека относится к новейшим систематизациям гражданского права (действует с января 1994 г. ) . Кроме того несмотря на то, что гражданское право канадской провинции Квебек является правом континентальным, ГКК оно испытывает на себе сильнейшее влияние права общего и учитывает некоторые его особенности. Этим интереснее анализ положений данного Кодекса, регулирующих договор дарения.

Германское гражданское уложение отличается детальным регулированием договора дарения. Данному договору посвящена отдельная глава ГГУ (гл. 2 «Дарение» разд. VII «Отдельные виды обязательств» книги второй «Обязательственное право»), включающая в себя 19 параграфов (516-534) . Однако во всех правовых системах важнейшее значение придается передаче права собственности на вещи (имущество, товар) по договору купли-продажи и существенным условиям данного договора: его предмету, цене, ответственности сторон за соблюдение договорных условий, а также некоторым дополнительным условиям - о сроках, месте и порядке передачи товара, его перевозке и страховании, порядке расчетов и т. д.

В настоящее время практическая значимость договора дарения постоянно возрастает. Все больше организаций и граждан заключают данный договор. Однако, не четко прописанные права и обязанности сторон в договоре приводят к различного рода нарушениям договорных обязательств и создает чувство незащищенности со стороны государства и законодательства в целом. Зачастую этот договор используется в незаконных целях, главной из которых является скрыть собственность от прав третьих лиц, с последующей реализацией предмета. Так же, не все проблемы, возникающие в процессе применения правовых норм договора дарения, разработаны не достаточно.

В основном по большей части дарение совершается именно между

родственниками или близкими людьми. Это говорит, что договор дарения отличается своим безвозмездным характером, не предусматривающим встречных действий вместо принятого имущества либо права требования.

Данная работа посвящена на рассмотрение и уяснение договора дарения в современном толковании и понимании, а также детальному анализу основных условий договора.

Целью диссертационного исследования полное, подробное изучение и исследование договора дарения, усвоение основанной на праве сущности, которой выступает возникновение права собственности у субъектов гражданского права. Также глубокое познание правовых норм законодательства Республики Казахстан, регламентирующую заключение, форму, содержание договора дарения и акцентирующего свое внимание на отдельных формирующих деталях рассматриваемой сделки.

Задачами научного исследования , можно определить комплекс стоящих перед нами нижеприведенных, а именно:

- определить правовую природу договора дарения;

- рассмотреть формирование и развитие дарения, как договора

способствующего возникновению права собственности у граждан;

- выработать необходимые рекомендации по развитию и новации

действующего законодательства в сфере соблюдения законных прав и

интересов граждан при совершении дарения;

- установить безусловные гарантии правовой защиты сторон договора дарения при возникновении, изменении и прекращении договорных

правоотношений;

- разработать механизм защиты прав дарителя в случае наличия

злоупотреблений со стороны одаряемого;

- резюмировать и обобщить элементы и виды дарения;

- детально изучить и рассмотреть содержание договора дарения основные права и обязанности сторон;

- подробно усвоить ответственность по договору дарения, возникающую

вследствие неисполнения либо нарушения установленных законом положений;

- тщательно выяснить случаи прекращения (расторжения) и отмены

договора дарения.

Объектом исследования являются общественные отношения, регулирующие дарение.

Предметом исследования являются нормы права, закрепляющие понятие, признаки, содержание, порядок заключения и прекращения договора дарения.

Научная новизна диссертации выражено следующих положениях, выносимых на защиту:

- Рассмотренные квалифицирующие признаки договора дарения являются необходимым для договора дарения в совокупности и отсутствие одного из них влечет признание договора дарения недействительным.

- Также необходимо осуществить конкретизацию положений закона об ответственности дарителя за невыполненную или ненадлежащее выполнение обязанности перед одаряемым.

- В законе не устанавливается ответственность за небреженную отношению к дарителю за действия, которые влекут административную ответственность, за преступное действия по отношению

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ

- Договор дарения в Римском праве

В римском праве договором дарения признавалось неформальное соглашение, по которому «одна сторона, даритель предоставляет другой стороне, одаряемому, какие либо ценности своего имущества, с целью проявление щедрости по отношению к одаряемому. Дарение может быть совершено в различных правовых формах, посредством передачи права собственности на вещь, денежной суммы, в форме предоставления сервитутного права и т. д. Частным случаем дарение было обещание что-то предоставить, совершить известные действия и т. д. - дарственное обещание». [1]

Договор дарения не признавался классическими римскими юристами типичным договором, а относился к соглашениям, не подходящим под тип договоров. И. А. Покровский, характеризуя систему обязательства из контрактов по классическому римскому праву подчеркивал, что обязательства из контрактов разделялись на четыре группы; «основанием для этого деления служит различные самом обязательства, юридическая сила которых возникает не из просто соглашения, называют контрактами консенсуальными; обязательства, юридическая сила которых возникает не из просто соглашения, а из последовавшей на основании соглашения передачи вещи одним из контрагентом другому, называются реальными; обязательства возникающие известной формулой называются контрактами вербальными, и наконец, обязательства, заключаемые в определенной форме называются контрактами литеральными»[2] . Другие договоры не имеют таковые принципиально исковой силы, они могут быть только основанием. Однако некоторые с течением времени получили также иск. К числу последних относилось и соглашение о дарении.

В ходе дальнейшего развития законодательства некоторые такие соглашения получили исковую защиту. По этому поводу И. А. Покровский писал «Такого установление приданного, но главнее всего дарственное обещание. Дарственное может быть совершенно самым различным образом: путем непосредственной передачи вещи, путем прощения долга, путем дарственного обещания; последнее не только в период республики, но и в приеме классических юристов было действительным только тогда, если оно было облечено в форму. Простое договор дарения юридической силы не имело»[2] .

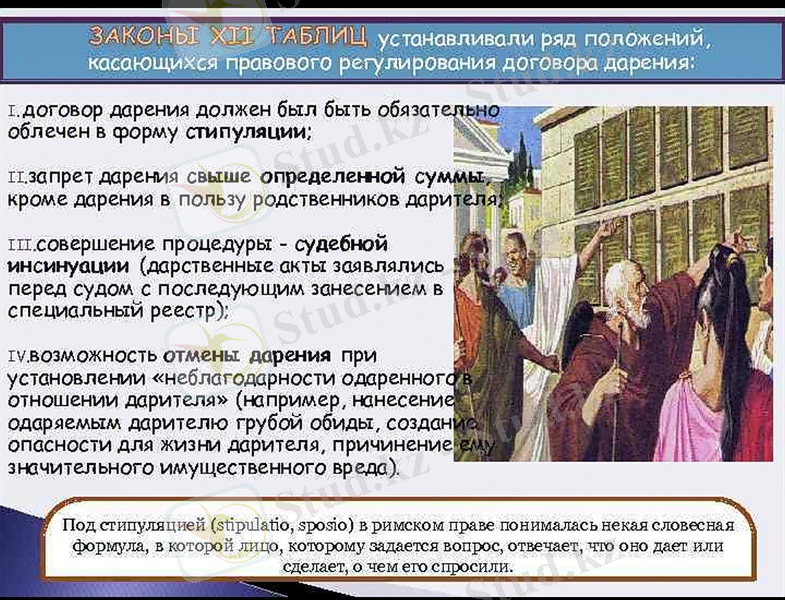

Под стимуляцией в римском праве понималась некая словесная формула, в которой лицо, которому задается вопрос, отвечает, что оно дает или сделает, о чем его спросили. Что касается происхождения стипуляции, то в науке римского права на этот счет нет единого мнения. Так, по мнению И. А. Покровского, невозможно установить время ее появления. «Не подлежит только сомнению, - писал И. А. Покровский, - что законы XII таблиц о ней совершенно не упоминали, а с другой стороны, мы имеем уже вполне определенное доказательство ее существования в законе около 287 г. до Р. X., причем сипуляция упоминается здесь в одном из своих сложных видов; очевидно, к этому времени она уже давнее, первичное явление. Благодаря своей абстрактной и гибкой форме, сипуляция скоро после своего возникновения стала употребляться для самых разнообразных отношений» [1] . В то же время в литературе по римскому праву более позднего периода отмечалось: «открытые в 1933 г. новые фрагменты из Институций Гая доказывают, что этот договор был известен уже законам XII таблиц» [2] .

Рисунок - 2

Видимо, данное обстоятельство служит подтверждением одного из самых широко распространенных в науке римского права объяснений истории происхождения стипуляция, согласно которому указанная форма соглашения возникла на почве обычая подтверждать обещания клятвой или присягой, защищавшимися религиозными нормами. «В то время, когда этот первоначальный религиозный характер стипуляции еще не изгладился, употреблялась только строгая форма стипуляции; постепенно религиозный элемент - клятва, присяга - отпал, а обещание составило содержание светского договора стипуляции» [1]

Раскрывая существо стипуляции, И. А. Покровский писал: «На основании стипуляции возникает обязательство строго одностороннее: кредитор - только кредитор и должник - только должник. В этом сходство стипуляции с обязательствами старого цивильного права. Это обязательство: кредитор может требовать только того, что было обещано, без всяких дополнений он не может требовать ни убытков, происшедших от неисполнения, ни процентов. С другой стороны, обязательство из сипуляции есть обязательство абстрактное оно возникает только вследствие того, что на вопрос кредитора должник ответил; почему он дал такой ответ - это для стипуляции безразлично, и ссылаться на те или другие отношения, приведшие к сипуляции, на так называемый - ни кредитор, ни должник не вправе»[2] .

Сделки в форме стипуляции имели в то время весьма широкое распространение. Основной причиной этого являлось то, что совершение сделки в форме стипуляции придавало обязательству, вытекающему из сделки, абстрактный характер. Это обстоятельство позволило И. А. Покровскому сравнивать стипуляцию с векселем. Он писал: «Благодаря чрезвычайной простоте и гибкости своей формы, стипуляция скоро приобрела широкое распространение: любое содержание могло быть облечено в форму вопроса и ответа. Вместе с тем, эта форма в высокой степени облегчала и доказывание долга в процессе: для обоснования иска достаточно было только доказать факт стипуляции. Поэтому стипуляция сохранило свое первое место в контрактной системе даже после того, как получили признание все другие контракты - консенсуальные, реальные и т. д.

Во многих отношениях она представляла для деловых людей незаменимые удобства, вроде современного векселя. Часто ради этих удобств стороны и другие обязательства например, долг из купли-продажи превращали в обязательство стипуляционное совершенно так же, как в наше время облекают в форму векселя. И можно даже определить стипуляцию в этом отношении как устный вексель»[2] .

В классическом римском праве дарственное обещание имело обязательную силу только в том случае, если оно было облечено в форму стипуляции, соглашение в иной форме не порождало обязательств.

Также классическую эпоху римского права сфера применения договора дарения, помимо обязательной формы стипуляции, законодательно ограничивалась путем установления предельных размеров дарения. Примером такого законодательного ограничения может служить (закон Цинция, 204 г. до н. э. ), который запретил дарение свыше определенной суммы, данное ограничение не затрагивало лишь актов дарения в пользу ближайших родственников дарителя. [1] .

Закон Цинция утратил свое значение в императорскую эпоху (IV в. н. э. ) . Вместе с тем, как писал И. А. Покровский, «взамен была установлена необходимость для дарственных актов так называемой судебной, всякое дарение должно быть заявлено перед судом и занесено в реестр. Требование это было введено впервые императором Констанцием Хлором и подтверждено Константином. Юстиниан ограничил однако, необходимость лишь дарениями свыше 500 солиди, дарственные обещания ниже этой суммы действительны и без этой формальности. Благодаря этому и простое соглашение о дарении получило исковую силу» [2] .

Таким образом, в императорскую эпоху римского права договор дарения, включая так называемое дарственное обещание, признавался типичным договором и защищался законодательством, независимо от формы его заключения. Исключение составляли только договоры дарения на определенную сумму свыше 500 золотых, обязательная сила которых обеспечивалась путем совершения специальной процедуры - судебной инсинуации, когда дарственные акты заявлялись перед судом с последующим их занесением в специальный реестр. Предмет договора дарения в римском праве и в классическую, и в императорскую эпохи не ограничивался безвозмездной передачей вещи, а включал в себя возможность и дарственного обещания, что свидетельствовало о консенсуальном характере обязательства дарения, и прощения долга, и передачи права.

В полной мере учитывался римским правом и безвозмездный характер договора дарения, что предопределило установление специальных правил регулирования данного договора в части ответственности дарителя и отмены дарения. В юридической литературе, в частности обращалось внимание на то что, в римском праве ответственность дарителя за возможную эвикцию подаренной вещи, за обнаруженные в ней недостатки и т. п. Ограничивалась только случаями его умысла или грубой небрежности [1] .

Что касается возможности отмены дарения, то И. Б. Новицкий приводит на этот счет слова Юстиниана: «Мы вообще постановляем, что все законно совершенные дарения остаются в силе и не могут быть отменены, кроме того случая, когда будет установлена неблагодарность одаренного в отношении дарителя» [1] . Примерами такой неблагодарности признавались: нанесение одаряемым дарителю грубой обиды создание опасности для жизни дарителя, причинение ему значительного имущественного вреда. Еще одно специальное основание отмены дарения заключалось в том что патрон, не имевший детей в момент, когда совершалось дарение в пользу вольноотпущенника, имел право потребовать дар обратно в случае последующего рождения ребенка[1] .

1. 2 Договор дарения по российскому дореволюционному гражданскому праву

До революции 1917 г. правовая природа дарения явилась предметом оживленных теоретических дискуссий. Гражданское законодательство того времени не давали однозначных ответов на вопросы о понятии дарения, его правовой природе, института в системе гражданского права.

Гражданском законодательстве нормы о дарении были размещены не в среди положений о договорных обязательствах, а в разделе о порядке приобретения и укрепления прав на имущество. Хотя, как подчеркивал Г. Ф. Шершеневич, «законодательство признает, что дар почитается недействительным, когда от него откажется тот, кому он назначен»[3] .

Значительным взглядом отличалось основоположника российской цивилистики Д. И. Мейера, на природу дарения, так и на место этого института в системе гражданского права, которые были охарактеризованы депутатом Государственной Думы, русским юристом Г. Ф. Шершеневичем следующим образом: «Посредством дарения возможно установление всех видов прав, отводят место дарению в общей части гражданского права (Мейер), потому что по поводу дарения пришлось бы излагать положения, которым место только в особенной части»[4]

По мнению доктора права, российского юриста Д. И. Мейера, не все акты дарения могут быть признаны договором. Он подчеркнул, что «по договору приобретается право на чужое действие, по дарению же не всегда приобретается право на чужое действие, а иногда и другое право. Например, лицо обязывается подарить другому известную вещь: тут действительно представляется договор, по которому другое лицо приобретает право на действие, и притом приобретает его безвозмездно. Но, например, лицо не будучи предварительно обязано подарить вещь, прямо передает ее безвозмездно другому лицу: здесь лицо не приобретает права на чужое действие, а приобретает право собственности на вещь"[5]

... продолжение- Информатика

- Банковское дело

- Оценка бизнеса

- Бухгалтерское дело

- Валеология

- География

- Геология, Геофизика, Геодезия

- Религия

- Общая история

- Журналистика

- Таможенное дело

- История Казахстана

- Финансы

- Законодательство и Право, Криминалистика

- Маркетинг

- Культурология

- Медицина

- Менеджмент

- Нефть, Газ

- Искуство, музыка

- Педагогика

- Психология

- Страхование

- Налоги

- Политология

- Сертификация, стандартизация

- Социология, Демография

- Статистика

- Туризм

- Физика

- Философия

- Химия

- Делопроизводсто

- Экология, Охрана природы, Природопользование

- Экономика

- Литература

- Биология

- Мясо, молочно, вино-водочные продукты

- Земельный кадастр, Недвижимость

- Математика, Геометрия

- Государственное управление

- Архивное дело

- Полиграфия

- Горное дело

- Языковедение, Филология

- Исторические личности

- Автоматизация, Техника

- Экономическая география

- Международные отношения

- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда