Планирование зеленой инфраструктуры и управление водными ресурсами в условиях пустынного климата: исследование на примере города Кызылорда

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Существующий подход к планированию и проектированию городских зеленых насаждений с учетом неистощительного использования водных ресурсов и отсутствия стратегий повторного использования воды может нанести серьезный ущерб окружающей среде и человеческому населению, это особенно может сказаться на территориях городов расположенным в пустыннном климате.

Это все определяет актуальность данный научной работы. Анализ системы озеленение, приемы ухода содержание зеленых насаждении в таких жестких условиях для растении требует регулярного мониторингого контроля.

Элементы зеленых насаждений, начиная от больших лесных массивов и общественных парков и заканчивая частными садами, должны быть интегрированы с другими экологическиеми факторами определяющими устоичивость территории: такими как управление ливневыми водами, возможность повторного использование сточных вод, чтобы преодолеть растущие городские и экологические проблемы. Это ещё необходимо, для того чтобы предложить решения имеющихся техникологических проблем управления сточными водами в отдаленных пустынных городах.

Данное исследование направлено на анализ и изучение особенности планировки одного из крупных городов Республики Казахстан. Анализ текущих характеристик планирования и управления зелеными зонами пустынного города, дасть возможность оценить проблемы и пролить свет на потенциал принятия стратегий зеленой инфраструктуры; выявление областей дефицита и разработку комплексного видения, а так же оптимизировать схему развития зеленых зон в данном городе и других городах, расположенных в пустынном климате.

В данной диссертаций рассматриваемым объектом является город Кызылорда и способы его озеленения [1] .

Учитывая засушливый, пустынный характер города, озеленение города становится актуальной задачей.

Предметом изучении является особенности озеленение города в расположенном пустынном климате и соотвественно объектом исследование является город Кызылорда.

Исходя из цели исследовнии были поставлены следующии задачи:

-Изучить особенности пустынного климата области распространение на территории Средней Азии ;

-Объяснить основные экологические проблемы возникшие на территориях с пустынном климатом;

-Проанализировать общее тенденции формирование системы зеленых насаждении в городах с пустынном климатом;

-Раскрыть особенности методических подходов к исследованию озеления городов и их специфику;

-Проанализировать исторические этапы развитие города Кызылорды;

- Проанализировать особенности планировки города , о бщую характеристику системы озеленения, особенности планироки территорий общего пользовании;

-Составить список древесно-кустарниковых видов используемых в озеленении города Кызылорды

Глава І

Природно-климатические особенности территории исследования

1. 1 Описание и особенности пустынного климата

Определения и характеристики аридных экосистем .

В настоящее время особенности пустынного климата который часто называет аридным анализируется большим количественном ученом, так как в последнее время плотность население растет на этой территории и требует кардинальных решении для создании комфортной жизни человека.

Существуют большое количество классификаций аридных территории, и путей решение создавшихся проблем.

Используемая здесь классификация в целом согласуется с терминами и картами Мейгса, использованными Макгиннис и др. [2] : Экстремально засушливый (E) - среднегодовое количество осадков менее 60-100 мм; Засушливые (А) - от 60-100 мм до 150-250 мм; Полузасушливый (S) - от 150-250 мм до 250-500 мм. Более высокие пределы относятся к районам с высокой испаряемостью в вегетационный период (например, в регионах с летними субтропическими дождями) . Граница между A и E примерно соответствует границе между рассеянной естественной растительностью и растительностью, сжатой только на благоприятных участках [3] . Граница между S и A - это примерно более сухой предел диффузного земледелия на засушливых землях; граница между полузасушливыми и незасушливыми зонами заключается в том, что такое земледелие становится достаточно надежным. В данном обзоре рассматриваются экосистемы всех трех зон, но с акцентом на типичную зону А. Жизнь в экстремальных пустынях скудна и малоизвестна, в то время как полузасушливые экосистемы часто имеют некоторые черты лугов или лесов. У этих засушливых экосистем есть три основных очевидных атрибута, один почти по определению, два других по корреляции с первым:

На схеме (а) количество осадков настолько мало, что вода является доминирующим контролирующим фактором биологических процессов;

На схеме (б) осадки сильно изменяются в течение года и случаются нечасто и дискретно;

На схеме (c) изменение количества осадков имеет большую случайную (непредсказуемую) составляющую.

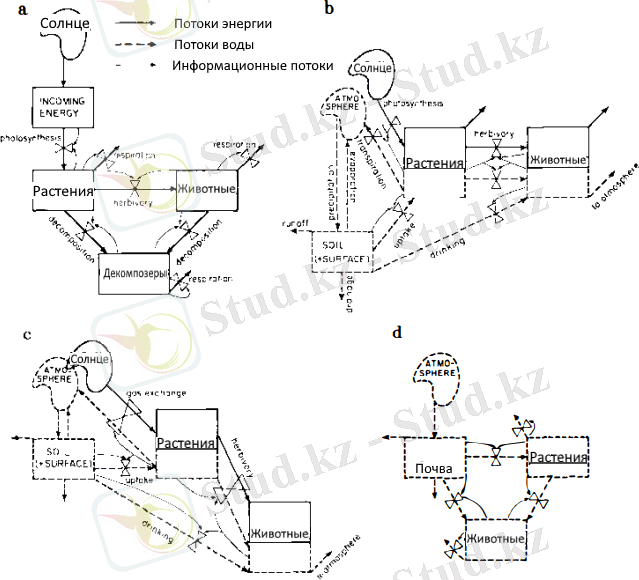

На схеме «a» уточняется, что скорость потоков энергии в экосистему и внутри нее прямо или косвенно контролируется уровнями доступной воды. Поток энергии в экосистеме, контролируемой излучением или температурой, можно хорошо представить и на классической диаграмме (рис. 1. 1), на которой передача энергии контролируется уровнями энергии в компонентах донора и получателя. Наиболее важно то, что поток энергии в экосистему, фотосинтез, контролируется уровнем лучистой и / или тепловой энергии, доступной растениям. Но рис 1. 1 (а) был бы бессмысленной моделью для экосистемы, если бы он не представлял уровни доступной воды, которые (а не уровни энергии) определяют скорость притока энергии. Эти уровни можно было бы ввести в качестве внешних факторов, но было бы более значимым составить модель потока воды вместе с моделью потока энергии, используя тот факт, что вода движется в системе по существу через те же отсеки и пути, что и энергия и углерод (рис. 1. 1) .

Наиболее важной связью между ними является тот факт, что водный статус растения через устьичный механизм контроля влияет на скорость как фотосинтеза (A, энергия и приток CO2), так и транспирации (T, отток воды) . Изменения содержания воды в растениях обычно невелики по сравнению с транспирационным потоком, так что последний почти равен поглощению воды из почвы. Следовательно, как A, так и T фактически контролируются доступной влажностью почвы. Они также зависят от других факторов, влияющих на устьица (свет, температура, влажность воздуха), и от количества растительности. Таким образом, управляемая водой природа засушливых экосистем в основном обусловлена тесной связью притока энергии с оттоком воды или, действительно, с протеканием воды на пути почва-растение-атмосфера. Или же растительность в засушливой системе можно рассматривать как преобразователь притока воды в приток энергии. Критическими факторами для производства являются те, которые определяют приток воды и эффективность конверсии.

Рисунок 1. 1 Модели отсеков пустынных экосистем: а) модель потока энергии; б) Комбинированные модели расхода энергии и воды (декомпозеры не показаны) ; (c) Одинаковые, упрощенные; (d) только модель расхода воды

Травоядные и плотоядные обычно включают передачу как пищи (энергии, С), так и воды от добычи к потребителю одним и тем же процессом. В засушливых экосистемах скорость потребления пищи часто может контролироваться наличием воды в пище или в качестве поверхностной питьевой воды, а также водным (и тепловым) балансом животного [4] . Таким образом, вторичные, а также первичные потоки энергии связаны с потоками воды корреспондентов и часто доминируют над ними (рис. 1. 1c) . Действительно, приходится полностью отказаться от энергетической модели и сожалеть о модели потока воды как о самодостаточном представлении жизненных процессов в экосистеме пустыни (рис. 1. 1d) . Большинство организмов довольно гомеводны, так что количество воды в любом конкретном биологическом соединении является хорошей мерой количества живого материала в нем; в неводных организмах (семена, микроорганизмы) содержание воды тесно связано с биологической активностью. Такая модель была бы структурно аналогична модели потока энергии системы с энергетическим управлением (рис. 1. l a) . Оба имеют три статических уровня, потоки между которыми, как правило, контролируются уровнями в донорских и ориентированных отсеках. Наиболее существенное различие заключается в том, что в системе водного потока первый океанический уровень, почвенная вода, не имеет положительной обратной связи по сравнению с обратной связью от растущих растений к фотосинтезу. Это сходство подчеркивает важное свойство воды как предельного фактора в экосистеме; подобно энергии, но в отличие от большинства питательных веществ, вода не перерабатывается в системе, а каскадно проходит через нее (если мы определяем экосистему локально, а не в глобальном масштабе) . Количество воды, рециркулируемой из растений и животных обратно в почву, незначительно, и относительно небольшое количество испаренной или испаренной воды рециркулируется локально (например, в виде росы) . Большая часть его теряется из местной экосистемы в результате конвекции, чтобы осаждаться в отдаленной экосистеме.

Вода-это, по сути, неразделимый, периодически истощающийся ресурс, воспроизводимый только за счет новой продукции. Таким образом, даже если нас интересует стратегический энергетический баланс экосистемы или любой из ее подсистем, в аридной экосистеме изучение этого было бы бессмысленным без учета ее водного баланса. Если мы определим локальную экосистему, включающую растительность, животных, корневой слой почвы и слой полога атмосферы, то баланс для любого периода будет:

P = R + дельта(S) + D + E + дельта(V) + T + дельта(a) + L (1)

где P = осадки, R = сток/сток (все горизонтальные потоки через границы), дельта S = изменение в хранении почвы (и поверхности), D = дренаж (вертикальный поток за пределами корневого слоя), E = испарение (с поверхности почвы), дельта V = изменение в хранении растительности, T = транспирация, дельта A = изменение в хранении животных и L = испарительные потери от животных. Дельта V, Дельта A и L обычно незначительны по сравнению с остальными, а дельта S мала в течение одного или нескольких лет. Компонентом, управляющим потоком энергии в биотическую подсистему, является количество выделяемой воды:

T = P - R - D - E (2)

Осадки-это входная или "управляющая переменная". " Он не контролируется факторами внутри локальной экосистемы, но его разделение между биологически активным Т и "потерями" R, D, E, а также разделение Т в пространстве и времени и между организмами в значительной степени контролируются такими факторами. Сначала обсуждается характер входных данных, а затем факторы, влияющие на их разбиение.

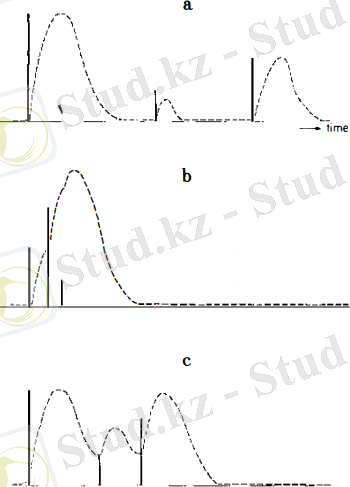

В то время как температура, радиация и поступление питательных веществ в экосистемы довольно непрерывно меняются в течение года, осадки обычно поступают в виде прерывистых пакетов. В засушливых регионах бывает всего 10-50 дождливых дней в году, происходящих в 3-15 дождевых событиях или кластерах дождливых дней, из которых, вероятно, не более 5-6 (иногда только один) достаточно велики, чтобы повлиять на биотические части системы. Таким образом, вход, управляющий системой, поступает в виде "импульсов" очень короткой длительности относительно периодов нулевого входа между ними. Реакция системы или любой из ее частей на один входной импульс сама по себе может быть импульсом (рис. 2а) . После длительного засушливого периода экосистема (или большая ее часть) находится в некотором неактивном устойчивом состоянии или "нулевом состоянии". "

Рисунок 1. 2 Реакция системы на входные импульсы: (а) широко разделенные, (б) кластеризованные, (д) с промежуточным интервалом

Эффективное событие дождя активизирует биологические процессы (в частности, производство и размножение), и биомасса растений и животных накапливается. Эти процессы истощают рацион доступной воды, подаваемой дождем. После обычно короткого периода роста вода становится лимитирующей, и оба процесса и биомасса снова снижаются до устойчивого состояния (которое может быть или не быть равным предыдущему) . Реакция системы на последовательность событий дождя зависит от временного интервала между событиями относительно "времени релаксации" системы в ответ на отдельные события. Если первый намного больше (например, в жарких пустынях с сезонным дождем), ответ будет представлять собой серию простых импульсов (рис. 1. 2а) . Если он намного меньше (сгруппированные дождевые события, заметно сезонные осадки, медленная реакция, например в холодных зимних пустынях с осадками) эффекты входных импульсов будут накапливаться, образуя один более крупный ответный импульс (рис. 1. 2b) ; тогда общий дождь за сезон можно считать одним входным импульсом. В промежуточных ситуациях будет наблюдаться составной отклик отдельных, но частично кумулятивных импульсов (рис. 1. 2с) . Концепция и методы импульсной характеристики, используемые в анализе инженерных систем, могут быть применимы, по крайней мере, в первых двух случаях.

Поскольку многие физические и биологические процессы в пустынях происходят в довольно дискретных импульсах, и многие реакции имеют тип "триггера", Бриджес и др. [5] предложили построить имитационные модели пустынь в терминах дискретных событий и качественных состояний, а не непрерывных процессов и переменных. Это было применено, например, к моделям, предсказывающим "фенологические состояния" типов растений по погодным условиям в текущем и предыдущем сезонах.

Системы со стохастическим входом. Главный вход в засушливые системы является не только прерывистым, но и стохастическим. Изменение времени и величины осадков имеет большую случайную составляющую.

Это создает особые проблемы для климатологов, пытающихся описать климат пустыни (неадекватность средних значений), для гидрологов и экологов, пытающихся смоделировать его в моделях (неадекватность детерминированных входных данных), и для организмов, пытающихся жить в нем (оптимизация в непредсказуемой среде) . Полезно рассмотреть изменение осадков в нескольких временных масштабах, пытаясь в каждом из них отделить некоторые постоянные компоненты (паттерн) от случайных.

Увеличение межгодовой изменчивости при уменьшении среднего количества осадков хорошо документировано во всех засушливых зонах. Это изменение, по-видимому, в основном случайное. Истории о циклах хороших и засушливых лет (с периодом полураспада 3, 5 или 7 лет) распространены в фольклоре людей засушливой зоны (и в некоторых публикациях), но редко, если вообще когда-либо, были продемонстрированы статистически. По всей Австралии Махер [6] не обнаружил такой стойкости и показал, что периоды влажных и сухих лет были только случайными, с биномиальным распределением. Макдональд [7] не обнаружил автокорреляции из года в год в Аризоне. Он действительно обнаружил колебания в течение периода около 50 лет (как это было также обнаружено в Негеве, но они составляли только 10% вариации.

Другие климатические факторы. Радиация как таковая часто считается не ограничивающим фактором в пустынях. Это может потребовать некоторой осторожности в связи с поведением устьиц растений, которое часто ограничивает фотосинтез периодами низкой испаряемости (например, ранним утром), когда излучение также низкое. Испаряемость (Eo = потенциальное или свободное испарение воды), коррелирующая с радиацией, температурой, ветром и дефицитом влажности воздуха, намного выше, чем количество осадков в засушливом климате в большинстве периодов. Будучи "испарительной потребностью" в испарении и транспирации, испаряемость оказывает значительное влияние на водный баланс и связанные с ним биологические процессы. Это проявляется в различиях растительности между склонами, обращенными к северу и югу, и во многих поведенческих адаптациях растений и животных, "уклоняющихся от засухи", которые используют заметную разницу в Эо между днем и ночью. Температура часто влияет на деятельность растений и животных в пустынях до такой степени, что требует модификации более раннего приближения, что "пустыни являются экосистемами, контролируемыми водой", хотя температурные эффекты обычно находятся в тесном взаимодействии с водным фактором . Сезонность осадков по отношению к температуре оказывает сильное модифицирующее влияние на динамику роста растений.

Когда дождь идет в теплое время года (низкие широты или летние пустыни с осадками, например Северная Австралия, Сахара, Сахель), как влажность почвы, так и температура одновременно являются оптимальными, и следует почти мгновенный и очень быстрый импульс роста (например, 92) . Слишком высокие температуры вряд ли окажут существенное влияние на производство, пока имеется достаточное количество влаги. Там, где дождь или снег выпадают в холодное время года (высокоширотные или высотные зимние дождевые пустыни, например, в некоторых частях Центральной Азии, в Большом бассейне), рост корней и побегов почти полностью подавляется низкими температурами до весны, даже несмотря на наличие влаги. Поскольку потери на испарение также невелики зимой, в первом приближении можно предположить, что осадки холодного сезона сохраняются до начала вегетационного периода. Однако в конечном итоге использование и производство этой воды иногда может быть сокращено из-за последствий чрезвычайно холодной зимы [8] . В засушливых зонах, где дожди выпадают прохладной зимой (климат средиземноморского типа), рост замедляется, но не полностью тормозится зимними температурами, часто после того, как он начался осенью. Поэтому в этих пустынях весеннее производство значительно усиливается осенними дождями. Влияние температуры на рост может быть частично компенсировано адаптацией растений к преобладающим температурам. Виды из зон осадков теплого сезона имеют более высокие оптимальные температуры для фотосинтеза, и у некоторых видов акклиматизация температуры происходит в течение вегетационного периода [9] . В засушливых зонах с двумя сезонами осадков различные наборы видов прорастают после летнего дождя и после зимнего дождя из-за различных температурных требований для прорастания [10] .

1. 2 Эффект городского острова тепла

... продолжение- Информатика

- Банковское дело

- Оценка бизнеса

- Бухгалтерское дело

- Валеология

- География

- Геология, Геофизика, Геодезия

- Религия

- Общая история

- Журналистика

- Таможенное дело

- История Казахстана

- Финансы

- Законодательство и Право, Криминалистика

- Маркетинг

- Культурология

- Медицина

- Менеджмент

- Нефть, Газ

- Искуство, музыка

- Педагогика

- Психология

- Страхование

- Налоги

- Политология

- Сертификация, стандартизация

- Социология, Демография

- Статистика

- Туризм

- Физика

- Философия

- Химия

- Делопроизводсто

- Экология, Охрана природы, Природопользование

- Экономика

- Литература

- Биология

- Мясо, молочно, вино-водочные продукты

- Земельный кадастр, Недвижимость

- Математика, Геометрия

- Государственное управление

- Архивное дело

- Полиграфия

- Горное дело

- Языковедение, Филология

- Исторические личности

- Автоматизация, Техника

- Экономическая география

- Международные отношения

- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда