Летний приток прямой солнечной радиации на юге Казахстана (Айдарлы, Алматы, Балхаш): статистический и синоптический анализ за 1998-2000 гг.

Тип работы: Дипломная работа

Бесплатно: Антиплагиат

Объем: 57 страниц

В избранное:

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ

Географический факультет

Кафедра метеорологии

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

ЛЕТНИЙ ПРИТОК РАДИАЦИИ НА ЮГЕ КАЗАХСТАНА

Исполнитель:

студентка 5 курса Н. В. Савоста

Научный руководитель,

к. г. н., доцент С. Е. Полякова

Нормоконтролер Т. П. Шишкина

Допущена к защите

зав. кафедрой В. С. Чередниченко

Алматы, 2006

РЕФЕРАТ

Дипломная работа общим объемом 59 страниц машинописного текста содержит 11 рисунков, 6 таблиц. Список используемых источников состоит из 31 наименования.

Ключевые слова: солнечная радиация, атмосфера, солнечная постоянная, радиационный баланс, лучистая энергия, коэффициент прозрачности, фактор мутности, ультрафиолетовая радиация (УФР) .

В данной работе изучены особенности притока радиации при различных условиях облачности на станциях Айдарлы, Алматы и Балхаш в летние месяцы за период с 1998 по 2000 года. Рассчитаны фактические суточные суммы прямой солнечной радиации для каждого года. Рассчитан коэффициент прозрачности атмосферы. Проведен статистический анализ данных и выявлены синоптические условия, приводящие к аномальному распределению притока солнечной радиации на юге Казахстана.

Для написания работы были использованы данные научно-прикладного справочника по климату СССР за многолетний период и актинометрические наблюдения за 1998-2000 гг. Для выявления синоптических условий были рассмотрены среднемесячные приземные поля и поля Н 500 .

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Лучистая энергия Солнца

1. 1 Основные законы излучения

1. 2 Поглощение солнечной радиации в атмосфере Земли

1. 3 Рассеяние солнечной радиации в атмосфере

1. 4 Некоторые радиационные характеристики, измеряемые и получаемые на актинометрических станциях

2 Физико-географическое и климатическое описание станций

3 Многолетний приток солнечной радиации на юге Казахстана

3. 1 Прямая солнечная радиация

3. 2 Рассеянная радиация

3. 3 Суммарная радиация

4 Особенности месячного поступления прямой солнечной радиации на юг Казахстана

4. 1 Вычисление коэффициента прозрачности атмосферы

5 Структура внутрисуточного распределения прямой солнечной радиации

5. 1 Расчет статистических характеристик суточных сумм прямой солнечной радиации

5. 2 Синоптические условия формирования приземного поля и поля

Н 500 суточных сумм прямой солнечной радиации

Выводы

Список использованных источников

Приложение А

с.

4

6

9

12

13

14

21

24

24

26

28

31

40

42

48

50

54

55

57

ВВЕДЕНИЕ

Проблема исследования в области использования солнечной энергии упоминается в межгосударственных и многосторонних соглашениях по научно-техническому сотрудничеству. Во многих странах разразился энергетический кризис, человечество впервые реально почувствовало, что запасы ископаемого топлива, и прежде всего жидкого (нефти), не беспредельны. Такие динамично развивающиеся страны, как Китай и Индия, уже ощущают дефицит энергоресурсов, сдерживающий развитие их экономик. В области энергетических ресурсов угроза истощения запасов топлива объективно существует, что заставляет заблаговременно изыскивать новые, достаточно мощные источники энергии.

Кроме того, в последние годы весьма остро встал вопрос о защите окружающей среды, поскольку промышленность ведет к необратимым нарушениям существующего в природе равновесия. Современная топливная энергетика играет не последнюю роль в загрязнении воздушного и водного бассейнов вредными выбросами, а также в “тепловом загрязнении” окружающей среды. Таким образом, энергоисточник, призванный заменить ископаемое топливо и обеспечить энергетические потребности, должен быть не только достаточно мощным, но в определенной степени экологически “чистым”.

Нефть, уголь, уран, природные энергоресурсы - основные источники энергии, имеющие, за исключением последних, практически более или менее временные границы своего использования. Предстоящие десятилетия будут связаны со значительными инвестициями, направленными на рост добычи всех видов энергоресурсов и их доставку к местам использования.

Ожидается, что к концу 21 века солнечная энергетика станет доминирующей, доля ее достигнет 86 % от общего объема. Актуальность этой задачи обуславливается и необходимостью изъятия части поступающей на Землю солнечной энергии с целью недопущения ее перегрева.

Оценивая перспективы будущего, мы должны отметить три основные проблемы, стоящие перед человечеством: обеспечение населения пищей, энергией и сохранение природных условий, пригодных для жизни. Решение этих трех задач в значительной степени может быть связано с использованием солнечной энергии. Что касается обеспечения человечества энергией, то солнечное излучение по своим энергетическим ресурсам вполне способно удовлетворить энергетические потребности будущих поколений /1/.

По мнению специалистов, отставание кремниевого производства от уранового связано с многомиллиардными вложениями в долларовом исчислении в развитие атомной энергетики по военным программам, в то время как из-за недостаточности средств кремниевая технология, оставаясь на первоначально низком уровне, сохраняет свои отрицательные черты - высокую энергоемкость, низкую рентабельность, растущие экологические риски.

Казахстан, обладая достаточным сырьевым, производственным, научно-техническим потенциалом, имеет хорошие перспективы для создания собственной кремниевой программы и организации полноценной гелиоэнергетической отрасли.

Для практического использования солнечной энергии благоприятными факторами являются высокая интенсивность прямой солнечной радиации, большая продолжительность солнечного сияния и высокая температура воздуха. Оценка этих ресурсов солнечной энергии позволяет выделить районы, в которых наиболее целесообразно применять гелиоустановки. Применительно для территории Казахстана наибольшая продолжительность солнечного сияния и приток прямой радиации приходится на юго-восточные районы республики (Айдарлы, Балхаш) .

Широкое использование солнечной энергии позволит экономить топливо и уменьшить загрязнение окружающей среды. При этом имеется в виду использовать простейшие низкопотенциальные солнечные установки для хозяйственных нужд (горячего водоснабжения, охлаждения зданий, опреснения воды, сушки сельскохозяйственных продуктов, отопления культивированных сельскохозяйственных сооружений) практически на всей территории Казахстана /2/.

В данной дипломной работе были изучены особенности притока солнечной радиации при различных условиях облачности на станциях Айдарлы, Алматы и Балхаш в летние месяцы за период с 1998 по 2000 года. Рассчитан коэффициент прозрачности атмосферы. Проведен статистический анализ данных и выявлены синоптические условия, приводящие к аномальному распределению притока солнечной радиации.

1 ЛУЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА

Лучистая энергия Солнца является практически единственным источником энергии, за счет которой совершаются атмосферные движения и происходят многие разнообразные процессы в атмосфере и поверхностных слоях земной коры. Коротко упомянем основные характеристики Солнца как источника радиации.

Солнце представляет собой сферическое тело (диаметром 1. 39·10 6 км) из раскаленного газообразного вещества, отстоящее от Земли на расстоянии ~ 1, 5·10 8 км. По наблюдениям с Земли, Солнце делает один оборот вокруг своей оси примерно за четыре недели. Однако оно вращается не как твердое тело: экваториальная область совершает каждый оборот за 27 суток, а полярные районы - за 30 суток.

Поверхность Солнца имеет эффективную температуру ~ 5762 К. Температура центральных внутренних областей, по разным оценкам, составляет 8·10 6 - 40·10 6 К, а их плотность примерно в 80-100 раз превышает плотность воды. Солнце представляет собой непрерывно действующий термоядерный реактор, котлом которого являются составляющие его газы, удерживаемые гравитационными силами /3/.

Предполагается, что поверхность Солнца образована гранулами, или нерегулярными конвективными ячейками, с размерами 1000-3000 км и временем существования, исчисляемым несколькими минутами. Верхний слой конвективной зоны называется фотосферой. Она существенно не прозрачна, поскольку составляющие ее газы сильно ионизированы и способны поглощать и испускать излучение в непрерывном спектре. Фотосфера является источником большей части солнечного излучения.

За пределами фотосферы атмосфера Солнца более или менее прозрачна и ее можно наблюдать во время полного солнечного затмения или с помощью приспособлений, заслоняющих солнечный диск. Над фотосферой находится слой более холодных газов толщиной в несколько сотен км, называемый обращающим слоем. Выше расположен слой толщиной ~ 10 000 км, называемый хромосферой. Это - газообразный слой с температурой несколько более высокой, чем в фотосфере, и с более низкой плотностью. Еще дальше от центра находится корона с очень низкой плотностью и очень высокой (10 6 К) температурой. Рост температуры в хромосфере и короне принято объяснять рассеянием энергии звуковых и других волн, которые возникают в конвективной зоне.

Скорость истечения плазмы вблизи Солнца относительно мала, а затем она растет и вблизи орбиты Земли достигает нескольких сотен км в секунду. Поток заряженных частиц - корпускул, летящих от Солнца во всех направлениях, получил название солнечного ветра.

Солнечная атмосфера, и в частности фотосфера, весьма неоднородна и неспокойна. В ней наблюдаются факелы, флоккулы, хромосферные вспышки и другие процессы, являющиеся источниками корпускулярных потоков, более сильных, чем солнечный ветер. Особенно резко возрастает корпускулярное и электромагнитное излучение Солнца при хромосферных вспышках продолжительностью от нескольких минут до нескольких часов.

В фотосфере возникают относительно холодные образования (температура ~ 4600 К) неправильной формы с очень сильными магнитными полями, получившие название солнечных пятен. Они обычно появляются группами в широтных зонах от 35 до 5 ° по обе стороны от солнечного экватора и существуют от нескольких часов до нескольких месяцев.

Весь комплекс кратко описанных нестационарных явлений в солнечной атмосфере называют солнечной активностью. Для ее количественной характеристики используются различные индексы. Наиболее распространенный среди них - число Вольфа W, пропорциональное сумме общего числа пятен f и удесятеренного числа их групп g:

(1)

(1)

где

k - эмпирический коэффициент.

Числа Вольфа во время минимума солнечной активности изменяются от 0 до 11, а во время максимума - от 40 до 240 /4/.

Весь спектр излучения Солнца принято делить на ряд областей (в скобках указаны граничные длины волн λ) :

- гамма-лучи (λ < 10-5мкм),

- рентгеновское излучение (10-5< λ < 10-2мкм),

- УФР (0, 01 < λ < 0, 39 мкм),

- видимое излучение спектра, или видимый свет (0, 39 < λ < 0, 76 мкм), который в свою очередь подразделяется на семь цветов (табл. 1),

Таблица 1 Длины волн, соответствующие различным цветам

- инфракрасная радиация (0, 76 < λ < 3000 мкм),

- радиоволновое излучение (λ > 0, 3 см) .

Выделяют также близкий ультрафиолетовый (0, 29-0, 39 мкм) и близкий и близкий инфракрасный (0, 76-2, 4 мкм) участки спектра.

Излучательная способность Солнца близка к излучательной способности абсолютно черного тела с температурой ~ 6000 К. Однако излучение Солнца близко к излучению абсолютно черного тела только в видимой и близких инфракрасной и ультрафиолетовой областях спектра /5/.

Считая Солнце по своим свойствам близким к абсолютно черному телу, можно оценить температуру Солнца. При этом разные методы дают несколько различные результаты. Максимум излучательной способности Солнца приходится на видимый участок спектра, на длину волны λ m = 0, 4738 мкм. На основании закона Вина получаем так называемую яркостную температуру Солнца: T c = 6116 К.

Второй метод определения температуры Солнца основан на формуле для потока излучения и на понятии солнечной постоянной. Количество солнечной радиации, поступающее на верхней границе земной атмосферы в единицу времени на единичную поверхность, перпендикулярную солнечным лучам, при среднем расстоянии Земли от Солнца, называется солнечной постоянной. Обозначим ее через I 0 * .

Международная комиссия по радиации рекомендовала принять в качестве стандартного значения солнечной постоянной I 0 * = 1, 98 кал/(см 2 ·мин) или I 0 * = 1, 38 кВт/м 2 .

Количество энергии, излучаемой Солнцем, распределяется между различными участками спектра следующим образом: ультрафиолетовая область - около 9 %, видимый участок спектра - 47 %, инфракрасная область - 44 %. Однако свыше 99 % этой энергии приходится на участок спектра, заключенный между 0, 10 и 4 мкм. Солнечную радиацию по этой причине часто называют коротковолновой, в отличие от инфракрасной (длинноволновой) радиации Земли и атмосферы, свыше 99 % которой приходится на интервал длин волн от 3-4 до 80-120 мкм.

Распределение солнечной радиации по земному шару при отсутствии атмосферы или, что практически одно и то же, на верхней границе атмосферы и изменение ее во времени определяются чисто астрономическими факторами: вращением Земли вокруг Солнца, наклоном оси вращения Земли по отношению к плоскости орбиты Земли (эклиптике), суточным вращением Земли.

Поток солнечной радиации на горизонтальную поверхность I' 0 называют инсоляцией. Определим количество солнечной радиации Q, получаемой 1 см 2 горизонтальной поверхности в течение суток при отсутствии атмосферы, то есть суточную инсоляцию. Очевидно, оно равно:

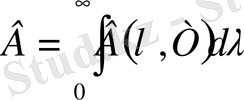

(2)

(2)

где

±t 0 - моменты восхода и захода Солнца, определяемые из условия sin h c = 0.

Среднее значение суточной инсоляции (мДж/м 2 ) при I 0 * = 1, 37 кВт/ м 2 . Суточная инсоляция зависит от широты места и склонения солнца (от времени года) . Инсоляция достигает максимума над северным полюсом. В день зимнего солнцестояния δ = -23, 5 ° суточная инсоляция равна нулю на всех широтах, расположенных севернее полярного круга φ > 66, 5 °. С приближением к экватору инсоляция монотонно растет /6/.

- Основные законы излучения

Изменение теплового состояния тела при наличии одного лишь лучистого теплообмена определяется разностью между излучаемой и поглощаемой энергией. Простейшими свойствами обладает так называемое равновесное тепловое излучение, при котором тело излучает столько же энергии, сколько и поглощает. Лучистую энергию в метеорологии обычно измеряют в тепловых единицах - калориях (1 кал = 4, 1868 Дж) .

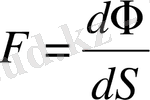

Количество энергии, излучаемой телом через единичную поверхность в единицу времени во всех направлениях (в пределах полусферы), носит название поверхностной плотности потока излучения. В дальнейшем эту величину будем называть более кратко - потоком излучения или потоком радиации. Обозначив поток излучения через F, получим:

(3)

(3)

Под потоком радиации будем понимать также количество энергии, которое проходит через единичную поверхность в единицу времени, хотя эта энергия поступила от других тел (не связанных с рассматриваемой поверхностью) . Для полной энергетической характеристики потока лучистой энергии необходимо указать распределение энергии по длинам волн. Для этого выделим в общем, потоке элементарный участок в интервале длин волн от λ до λ + dλ. Количество энергии dФ λ в интервале от λ до λ + dλ, излучаемой с поверхности dS, пропорционально dS и dλ:

(4)

(4)

Величина F λ представляет собой спектральную плотность потока излучения вблизи данной длины волны λ; она носит название монохроматического потока радиации или излучательной способности тела и измеряется в кал/(см 2 ·мин·мкм) .

Полный поток излучения всех длин волн F, очевидно, выразится интегралом:

(5)

(5)

На тело падает монохроматический поток радиации F λ , часть которого поглощается телом F λ ' , часть отражается (F '' λ ) и часть проходит сквозь него (F ''' λ ) . Тогда,

F λ ' + F '' λ + F ''' λ = F λ (6)

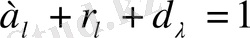

Разделив обе части этого равенства на F λ , получим:

(7)

(7)

Первый член в левой части этого соотношения называют поглощательной способностью тела или относительным коэффициентом поглощения (α λ = F λ ' / F λ ), второй - отражательной способностью или альбедо (r λ = F '' λ /F λ ) и третий - относительным коэффициентом пропускания (dλ = F ''' λ /F λ ) . Следовательно,

(8)

(8)

Эти величины безразмерны и изменяются от 0 до 1. Если для всех длин волн α λ = 1, то r λ = d λ = 0; это значит, что вся падающая лучистая энергия полностью поглощается телом. Такие тела называются абсолютно черными или просто черными.

Если r λ = 1, то α λ = d λ = 0, то есть вся падающая лучистая энергия отражается. При этом если отражение правильное (то есть подчиняется законам геометрической оптики), тела называются зеркальными, если же отражение диффузное - абсолютно белыми.

Введенные коэффициенты α λ , r λ и d λ характеризуют свойства поглощения, отражения и пропускания тела в целом. Наряду с ними необходимо ввести также характеристики, которые определяли бы свойства поглощения (ослабления) и пропускания в слое некоторой конечной толщины /7/.

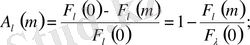

Пусть в слой, содержащий поглощающее радиацию вещество массой m, входит монохроматический поток F λ (0) . Поток, вышедший из слоя, обозначим через F λ (m) . Тогда функция поглощения (ослабления) определяется как безразмерное отношение:

(9)

(9)

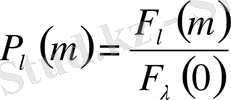

функция пропускания - как отношение:

(10)

Из соотношений (8) и (9) вытекает, что для функций поглощения и пропускания всегда выполняется равенство:

(11)

(11)

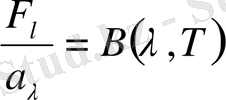

Опыт показал, что между излучательной F λ и поглощательной α λ способностями тела имеется вполне определенная связь. Отношение излучательной способности к поглощательной не зависит от природы тела; оно является для всех тел одной и той же функцией В (λ, Т) длины волны λ и температуры Т (закон Кирхгофа) :

(12)

(12)

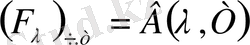

Для черного тела α λ = 1. Излучательная способность такого тела, согласно (11), равна В (λ, Т), то есть:

(13)

(13)

Таким образом, функция В (λ, Т) в законе Кирхгофа представляет собой излучательную способность абсолютно черного тела. Но в природе абсолютно черных тел не существует. Для всех реальных тел α λ < 1. Согласно закону Кирхгофа, это означает, что все реальные тела излучают энергии меньше, чем абсолютно черное тело (при той же температуре) .

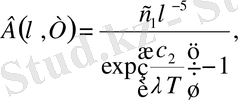

Аналитический вид функции В (λ, Т) был установлен в 1900 г. известным физиком Планком. Исходя из представлений о квантовом характере процесса излучения, он для излучательной способности абсолютно черного тела нашел функцию следующего вида:

(14)

(14)

где

с 1 = 3, 7418·10 -16 Вт·м 2 ,

с 2 = 1, 438786·10 -2 м·К - первая и вторая постоянные излучения;

Т - абсолютная температура тела.

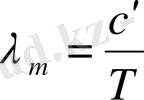

Длина волны λ m , на которую приходится максимум излучательной способности абсолютно черного тела, обратно пропорциональна абсолютной температуре Т (закон смещения длины волны, или закон Вина) :

(15)

(15)

Здесь с ' = 0, 28978·10 -2 м·К - постоянная.

Полный поток излучения абсолютно черного тела находится с помощью интеграла:

(16)

(16)

Подставив В (λ, Т) по (13) и выполнив интегрирование, найдем:

(17)

(17)

где

σ = 5, 67032·10 -8 Вт/(м 2 ·К 4 ) = 8, 1566·10 -11 кал/(см 2 ·мин·К 4 ) есть постоянная Стефана-Больцмана.

Согласно формуле (16), поток излучения В абсолютно черного тела возрастает пропорционально четвертой степени абсолютной температуры тела.

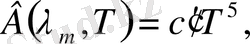

Второй закон Вина устанавливает, что максимальная излучательная способность абсолютно черного тела В (λ m , T) возрастает пропорционально пятой степени абсолютной температуры:

(18)

(18)

где

с'' = 1, 301·10 -5 Вт/(м 3 ·К 5 ) .

Наряду с понятием абсолютно черного тела вводится понятие серого тела. Серым телом называют такое тело, поглощательная способность, α λ которого для всех длин волн одинакова: α λ = α = const. Таким образом, излучательная способность серого тела при всех длинах волн составляет одну и ту же часть от излучательной способности абсолютно черного тела, а поток излучения серого тела F=αB /8/.

- Поглощение солнечной радиации в атмосфере Земли

- Информатика

- Банковское дело

- Оценка бизнеса

- Бухгалтерское дело

- Валеология

- География

- Геология, Геофизика, Геодезия

- Религия

- Общая история

- Журналистика

- Таможенное дело

- История Казахстана

- Финансы

- Законодательство и Право, Криминалистика

- Маркетинг

- Культурология

- Медицина

- Менеджмент

- Нефть, Газ

- Искуство, музыка

- Педагогика

- Психология

- Страхование

- Налоги

- Политология

- Сертификация, стандартизация

- Социология, Демография

- Статистика

- Туризм

- Физика

- Философия

- Химия

- Делопроизводсто

- Экология, Охрана природы, Природопользование

- Экономика

- Литература

- Биология

- Мясо, молочно, вино-водочные продукты

- Земельный кадастр, Недвижимость

- Математика, Геометрия

- Государственное управление

- Архивное дело

- Полиграфия

- Горное дело

- Языковедение, Филология

- Исторические личности

- Автоматизация, Техника

- Экономическая география

- Международные отношения

- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда