Проектирование системы электропитания устройств связи и СЦБ на участке железнодорожного перегона

Тип работы: Дипломная работа

Бесплатно: Антиплагиат

Объем: 47 страниц

В избранное:

Введение

Современные средства железнодорожной связи являются технической базой обеспечения четкой и безаварийной работы железных дорог. Поэтому роль установок электропитания в деле обеспечения бесперебойного действия связи весьма велика.

Электропитающие устройства объединяют источники первичного электропитания (источники снабжения электрической энергией) и источники вторичного электропитания (преобразователи количественных и качественных характеристик электроэнергии, коммутационные, распределительные и другие устройства) .

Комплекс сооружений, обеспечивающих электроснабжение, освещение, питание аппаратуры связи, а также работу различного силового электрооборудования хозяйственного назначения как в нормальных условиях внешнего электроснабжения, так и в аварийных, образует электроустановку предприятия (объекта) связи. Электроустановки объектов связи должны строиться на базе применения современного промышленного оборудования, быть максимально автоматизированными и экономичными в эксплуатации и строительстве. обладать высокими значениями КПД и cos φ, допускать возможность развития узла связи без замены основного силового оборудования.

Основной частью электроустановки являются их ЭПУ (электропитающие установки), осуществляющие преобразование, регулирование, распределение, контроль, защиту и резервирование различных напряжений переменного и постоянного тока, необходимых для нормальной работы аппаратуры связи.

Цель дипломного проекта - разработать систему оборудования электропитающими устройствами на заданном участке перегона.

В дипломной работе на основе исходных данных: тип цепной подвески и метеорологические условия необходимо обосновать выбор системы электропитающих устройств на станциях заданного участка.

В практической части необходимо определить нормативные нагрузки на провода контактной сети, произвести необходимые инженерные расчеты и привести основные требования к разработке принципиальных схем системы электрооборудования на участке железной дороги.

1 Система электроснабжения на перегонах

1. 1 Комплекс устройств электроснабжения

Железнодорожный транспорт потребляет более 7% энергии, вырабатываемой электростанциями Казахстана, В основном ее расходуют на тягу поездов и частично на питание нетяговых потребителей (депо, станций, мастерских и т. д. ) . Устройства электроснабжения электрифицированных железных дорог также используют и для питания прилегающих районных и сельских потребителей.

Согласно Правилам технической эксплуатации устройства электроснабжения железных дорог должны обеспечивать: а) бесперебойное движение поездов с установленными нормами массы, скоростями и интервалами между поездами при требуемых размерах движения; б) надежное электропитание устройств СЦБ и связи, как электроприемников I категории; в) надежное электроснабжение всех потребителей железнодорожного транспорта.

Рисунок 1. 1 Принципиальная схема электроснабжения электрифицированной железной дороги:

1- тепловая электростанция; 2 - гидравлическая электростанция; 3-атомная электростанция, 4 - районная трансформаторная подстанция. 5 - районные линии высокого напряжения, 6 - тяговая подстанция; 7 - питающая линия, 8 - контактная сеть; 9 - линии, связывающие энергосистемы

В систему электроснабжения электрифицированных дорог (рисунок 1. 1) входят устройства, составляющие ее внешнюю часть (электростанции, районные трансформаторные подстанции, сети и линии электропередачи) и тяговую часть (тяговые подстанции и электротяговая сеть; последняя включает в себя контактную сеть, рельсовую цепь, питающую и отсасывающую линии) .

Генераторы электростанций вырабатывают трехфазный ток напряжением 220-380 В, которое затем повышают на подстанциях до 6- 20 кВ и передают в энергосистемы. Линии электропередачи длиной до 600 км и мощностью до 700 тыс. кВт обычно переменного тока 35, 110, 220, 330 и 500 кВ. При больших расстояниях и мощностях ус-траивают линии передачи постоянного тока напряжением 800 кВ и выше. Линии постоянного тока дешевле в постройке, экономичнее в эксплуатации, имеют выше к. п. д.

Вблизи мест потребления электроэнергии напряжение на трансформаторных подстанциях понижают до НО-220 кВ и ток подают в районные сети высокого напряжения. К этим сетям наряду с другими потребителями подключены также тяговые подстанции электрифицированных железных дорог и трансформаторные подстанции дорог с тепловозной тягой. Чтобы обеспечить надежное питание электрической тяги и районных потребителей, как правило, стремятся иметь двустороннее питание тяговых потребителей от двух независимых источников - электростанций или районных подстанций.

В отдельных случаях тяговые подстанции питают от одного источника по двум параллельным линиям электропередачи или по одной двухцепной линии. Участки контактной сети присоединяют к соседним тяговым «подстанциям так, что они тоже получают двустороннее питание. При этом подстанции и контактная сеть загружены более равномерно и меньшей нагрузкой, что способствует снижению потерь электроэнергии в контактной сети и мощности тяговых подстанций.

Энергия, потребляемая железнодорожным транспортом, расходуется на обеспечение тяги поездов и питания нетяговых потребителей: станций, депо, мастерских, устройств регулирования движения поездов.

В систему электроснабжения электрифицированных железных дорог входят электростанции, районные трансформаторные подстанции, сети и линии электропередач, которые называют внешним электроснабжением. К внутреннему или тяговому электроснабжению относят тяговые подстанции и электротяговую сеть.

На электростанциях вырабатывается трехфазный переменный ток напряжением 6…21 кВ частотой 50 ГЦ. На трансформаторных подстанциях напряжение тока повышают до 750 кВ, в зависимости от дальности передачи электрической энергии потребителям. Вблизи мест потребления электроэнергии напряжение понижают до 110…220 кВ и подают в районные сети, к которым подключены тяговые подстанции электрифицированных железных дорог и трансформаторные подстанции дорог с тепловозной тягой.

Тяговая сеть состоит из контактных и рельсовых проводов, которые представляют соответственно питающую и отсасывающую линии. Участки контактной сети подсоединяют к соседним тяговым подстанциям.

На железных дорогах используют системы постоянного тока номинальным напряжением 3000 В и однофазного переменного тока номинальным напряжением 25 кВ частотой 50 Гц.

Основными параметрами, характеризующими систему электроснабжения электрифицированных железных дорог, являются мощность тяговых подстанций, расстояние между ними и площадь контактной подвески.

Тяговые подстанции постоянного тока выполняют две функции: понижают напряжение подводимого трехфазного тока и преобразуют его в постоянный. Уровень напряжения на токоприемнике электроподвижного состава при постоянном токе на любом блок-участке должен быть не более 4 кВ и не менее 2, 7 кВ, а на отдельных участках допускается не менее 2, 4 В. С учетом этих требований тяговые подстанции постоянного тока размещают недалеко друг от друга (10…20 км) при максимально допустимом сечении контактного провода.

Тяговые подстанции переменного тока служат только для понижения напряжения переменного тока (до 27, 5 кВ), получаемого от энергетических систем. На направлениях, электрифицированных на переменном токе с номинальным напряжением 25 кВ, расстояние между тяговыми подстанциями составляет 40…60 км. Площадь сечения проводов контактной сети в системе однофазного переменного тока примерно в два раза меньше, чем при постоянном токе. Однако конструкция локомотивов и электропоездов при переменном токе сложнее, а их стоимость выше.

Стыкование контактных сетей линий электрифицированных на разных системах тока осуществляется на специальных железнодорожных станциях.

1. 2 Особенности электроснабжения устройств

Для четкой работы устройств автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта необходимо надежное и непрерывное электроснабжение. Устройства СЦБ железнодорожного транспорта и входящие в их комплекс другие потребители относятся к различным группам электроприемников.

К потребителям особой группы I категории относятся устройства электрической централизации участковых, узловых пассажирских и сортировочных станций с числом стрелок более 30, а также центральных постов диспетчерской централизации.

Потребителями I категории являются устройства: электрической централизации промежуточных станций с числом стрелок до 30; автоблокировки, сортировочных механизированных горок; светофорной сигнализации с ключевой зависимостью; тоннельной и переездной сигнализации; технологической нагрузки постов обнаружения перегрева букс (ПОНАБ) ; контрольных пунктов AJIC; пунктов списывания номеров вагонов на сортировочных станциях с автоматической системой управления; наружного освещения вершин горок, путей надвига и зоны замедлителей; обвальной сигнализации.

К потребителям I категории относятся также гарантированное (минимальное необходимое) освещение в зданиях, обеспечивающее эксплуатацию устройств СЦБ, вентиляция электростанции и аккумуляторных.

К потребителям II категории принадлежат: компрессорные станции для пневматической очистки стрелок электрической централизации; воздуходувные станции пневматических почт и пункты списывания номеров вагонов на сортировочных станциях, не имеющих автоматической системы управления; наружное освещение сортировочных парков механизированных горок (за исключением зоны замедлителей, которые относятся к I категории) .

Потребителями III категории являются: внутреннее освещение и общая вентиляция всех служебно-технических зданий, устройств СЦБ и механизированных сортировочных горок; контрольно-испытательные пункты приборов и оборудования СЦБ; мастерские, монтерские пункты, сетевые районы, гаражи.

Присоединение устройств СЦБ к источникам питания. К потребителям I категории относятся электроприемники, нарушение электроснабжения которых может привести к опасности для жизни людей, значительному ущербу народному хозяйству, повреждению оборудования, массовому браку продукции, расстройству сложного технологического процесса, нарушению особо важных элементов городского хозяйства. Поэтому указанные потребители должны получать питание от надежных, постоянно действующих энергосистем, электростанций, подстанций или линий электропередачи, располагающих достаточной мощностью и имеющих стабильную частоту и напряжение на своих шинах.

Под понятием «шины источников питания» подразумевается место присоединения линий низкого или высокого напряжения, питающих устройства СЦБ, непосредственно или через понижающие и разделительные трансформаторы.

Приемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников питания и перерыв их электроснабжения может быть допущен только на время автоматического ввода резервного питания. Это время должно быть минимальным, но не более 1, 3 с.

Для особой группы приемников I категории необходимо предусматривать дополнительное электроснабжение от третьего независимого источника. В качестве такого источника используют автоматизированные дизель-генераторы или аккумуляторные батареи.

К потребителям II категории относятся приемники, перерыв в электроснабжении которых связан с массовым недоотпуском продукции, простоем рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушением нормальной трудовой деятельности большого числа городских жителей.

Приемники II категории следует обеспечивать электроэнергией от двух независимых источников питания, допускается питание по одной воздушной или кабельной линии. Кабельная линия или кабельные вставки в воздушной линии должны быть выполнены двумя кабелями, каждый из которых выбирают по длительно допустимой нагрузке линии. При нарушении электроснабжения от одного из источников питания или повреждении воздушной или кабельной линии допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания или устранения повреждения действиями дежурного персонала или выездной бригады.

Для электроснабжения потребителей I и II категорий источниками энергии должны быть подстанции или линии электропередачи, входящие в энергосистему, или электростанции, которые должны иметь не менее двух агрегатов, каждый из которых по мощности может обеспечить все электрические активные и реактивные нагрузки от устройств СЦБ и других приемников, работающих с ними в комплексе.

При отсутствии для питания устройств СЦБ двух независимых источников, от которых осуществляется питание приемников I и II категорий, бесперебойность питания устройств обеспечивается дизель-генераторной установкой, а при сравнительно небольших мощностях - непосредственно от аккумуляторных батарей или через преобразователи.

Для резервирования питания переменным током устанавливают автоматизированные дизель-генераторы второй степени автоматизации мощностью 16, 24 и 48 кВт или электростанции мощностью 8 кВт.

Все нагрузки устройств СЦБ и механизированных сортировочных горок должны подсоединяться к источникам питания раздельными питающими линиями. Для устройств автоблокировки, диспетчерской и электрической централизации на входных зажимах кабельных ящиков сигнальных установок и шинах вводных панелей постов ЭЦ и ДЦ норма фазового напряжения должна быть 230 В при частоте 50 Гц ± 2%. Отклонение от установленных норм напряжения допускается в сторону уменьшения не более 10%, а в сторону увеличения не более 5%.

Для того чтобы выполнялись эти требования, площадь поперечного сечения проводов и кабелей питающих линий подбирают специальным расчетом, предусматривают оборудование разъединителей высоковольтной линии СЦБ устройствами дистанционного управления из помещения ДСП, а фидеров автоблокировки - устройствами автоматического повторного включения (АПВ), автоматического включения резерва (АВР), контроля однофазного заземления и дистанционного управления фидерных выключателей, а также сигнализацией действия этих устройств. Релейная защита и автоматика питающих пунктов высоковольтных линий СЦБ должны обеспечивать восстановление напряжения на линии не более чем за 1, 3 с после возникновения короткого замыкания.

Основные требования, предъявляемые к вторичным источникам электропитания. Вторичные источники электропитания устройств автоматики предназначены для заряда кислотных аккумуляторных батарей от сети переменного тока и преобразования постоянного тока батарей в переменный при выключении основных источников питания.

Одним из основных требований, предъявляемых к вторичным источникам электропитания, является обеспечение высокой надежности систем питания. Существенное повышение надежности и аппаратуры достигается за счет замены машинных преобразователей на статические, в которых нет быстроизнашиваемых деталей и отсутствует увеличение пусковых токов.

Важным требованием к современной аппаратуре электропитания является максимальное сокращение эксплуатационных расходов. К ним относятся затраты времени обслуживающего персонала на обслуживание устройств, производство профилактических измерений и осмотра, а также на проверку и текущий ремонт на ремонтно-тех-нологических участках.

Сокращаются затраты времени на проверку и ремонт аппаратуры электропитания благодаря применению более надежных полупроводниковых приборов, которые не имеют сложных механических регулировок и периодичность проверок которых значительно реже, чем релейных устройств.

При создании схем электропитания стремятся к сокращению капитальных затрат на изготовление аппаратуры. Например, в одной конструкции с многократным использованием почти всех составляющих деталей совмещены преобразователь постоянного тока в переменный и зарядное устройство, которые работают неодновременно.

Важным требованием является экономия электроэнергии. Сокращение расхода электроэнергии дает возможность применять аккумуляторы меньшей емкости, т. е. экономить дефицитные материалы. Экономия электроэнергии достигается прежде всего за счет повышения к. п. д. вторичных источников питания и использования более выгодного режима заряда батарей.

Контактная сеть - это совокупность проводов, конструкций и оборудования, обеспечивающих передачу электрической энергии от тяговых подстанций к токоприемникам электрического подвижного состава.

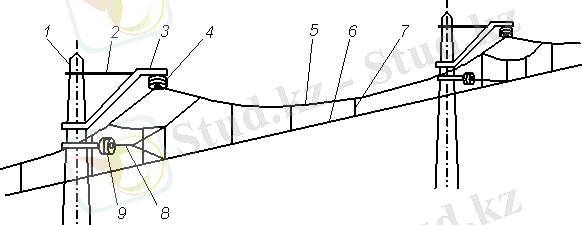

Контактная сеть состоит из консолей, изоляторов, несущего троса, контактного провода, фиксаторов и струн и монтируется на металлических или железобетонных опорах (рисунок 1. 2 ) .

Применяются простые (на второстепенных станционных и деповских путях) и цепные воздушные контактные сети. Простая контактная подвеска представляет собой свободно висящий провод, который закреплен на опорах. В цепной подвеске (рис. 22. 1) контактный провод подвешен между опорами не свободно, а прикреплен к несущему тросу с помощью проволочных струн. Благодаря этому расстояние меду поверхностью головки и контактным проводом остается практически постоянным. Расстояние между опорами при цепной подвеске составляет 70…75 м.

Рисунок 1. 2 Устройство контактной сети: 1 - опора; 2 - тяга; 3 - консоль; 4, 9 - изоляторы; 5 - несущий трос: 6 - контактный провод; 7 - струна; 8 - фиксатор

Нейтральной вставкой называется участок контактной сети, в котором постоянно отсутствует ток. Нейтральная вставка представляет собой несколько последовательно включенных воздушных промежутков и при прохождении электроподвижного состава обеспечивает электрическую изоляцию сопрягаемых участков.

Перегоны, промежуточные станции, группы путей в станционных парках выделяют в отдельные секции. Соединение или разъединение секций осуществляется посредством секционных разъединителей, размещаемых на опорах контактной сети или с помощью постов секционирования. Посты секционирования оборудуют защитной аппаратурой - автоматическими выключателями от коротких замыканий.

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала и других лиц все металлические конструкции (мосты, путепроводы, светофоры, гидроколонки и др. ), непосредственно взаимодействующие с элементами контактной сети или находящиеся в радиусе 5 м от них, заземляют или оборудуют устройствами отключения. Также в зоне влияния контактной сети все подземные металлические сооружения изолируют от земли для предохранения их от повреждения блуждающими токами.

1. 3 Основные направления повышения надежности

электроснабжения устройств СЦБ

Главным назначением устройств СЦБ является регулирование движения поездов на перегонах, обеспечение безопасности движения и необходимой пропускной способности. В настоящее время основным средством сигнализации и связи при движении поездов является путевая автоматическая и полуавтоматическая блокировки. На отдельных участках может применяться автоматическая локомотивная сигнализация как самостоятельное средство сигнализации и связи.

При полуавтоматической блокировке разрешением на занятие поездом перегона служит разрешающее показание выходного или проходного светофора. Полуавтоматической она называется потому, что часть действий по изменению показаний сигналов производится автоматически (от воздействия поездов), а часть - работниками, занятыми приемом, отправлением и пропуском поездов. При этом каждый межстанционный перегон со стороны станций огражден выходными светофорами. В нормальном состоянии выходные светофоры закрыты. Их открытие для разрешения поезду занять перегон производит дежурный по станции. На однопутных перегонах это возможно только при согласии дежурного по соседней станции, на двухпутных - после получения с соседней станции блокировочного сигнала о прибытии ранее отправленного поезда. Закрывается выходной сигнал автоматически от воздействия отправленного поезда на рельсовую педаль, установленную на выходе со станции или же не автоматически - дежурным по станции. Об отправлении поезда дежурный по станции извещает соседнюю станцию посылкой тока индуктора, или это извещение происходит автоматически одновременно с открытием выходного сигнала. В результате на аппаратах обеих станций появляются указатели занятости перегона. Благодаря блокировочным зависимостям исключается возможность отправления на занятый перегон второго поезда как вслед, так и навстречу первому.

Существуют следующие системы полуавтоматической блокировки: релейная, в которой зависимость между аппаратами соседних станций осуществляется при помощи реле: с полярной линейной цепью, аппаратура которой состоит из механических и релейных зависимостей.

При автоматической блокировке перегоны делятся на блок участки автоматически действующими проходными светофорами. Автоматическая смена сигнальных показаний проходных светофоров достигается тем, что в пределах каждого блок участка устраивают электрические рельсовые цепи, через которые поезд воздействует на аппаратуру управления огнями светофора. Принцип автоматического действия светофоров с применением - рельсовых цепей виден на рис. 1. Рельсовые цепи отделены друг от друга изолирующими стыками ИС. Источником тока в рельсовой цепи является путевая батарея ПБ. потребителем - путевое реле ПР. Если блок - участок свободен, ток от источника питания протекает по рельсам и поступает в путевое реле, которое замыкает цепь сигнальной батареи СБ на зеленый огонь светофора. Если блок-участок занят хотя бы одной колесной парой (или лопнул рельс), то ток не будет поступать в путевое реле, якорь его отпадает, и цепь сигнальной батареи замыкается на лампу красного огня светофора. Устройства автоблокировки не допускают открытия выходного или проходного светофора до освобождения ограждаемого ими участка.

Автоблокировка бывает однопутной (всегда двусторонняя, когда светофоры установлены с обеих сторон пути) и двухпуткой (как правило, односторонняя) . Как правило, применяют автоблокировку с нормально горящими сигнальными огнями.

Различают автоблокировку с двузначной (К, 3), трехзначной (К, Ж, 3) и четырехзначной сигнализацией (К, Ж, ЖЗ, 3) .

... продолжение- Информатика

- Банковское дело

- Оценка бизнеса

- Бухгалтерское дело

- Валеология

- География

- Геология, Геофизика, Геодезия

- Религия

- Общая история

- Журналистика

- Таможенное дело

- История Казахстана

- Финансы

- Законодательство и Право, Криминалистика

- Маркетинг

- Культурология

- Медицина

- Менеджмент

- Нефть, Газ

- Искуство, музыка

- Педагогика

- Психология

- Страхование

- Налоги

- Политология

- Сертификация, стандартизация

- Социология, Демография

- Статистика

- Туризм

- Физика

- Философия

- Химия

- Делопроизводсто

- Экология, Охрана природы, Природопользование

- Экономика

- Литература

- Биология

- Мясо, молочно, вино-водочные продукты

- Земельный кадастр, Недвижимость

- Математика, Геометрия

- Государственное управление

- Архивное дело

- Полиграфия

- Горное дело

- Языковедение, Филология

- Исторические личности

- Автоматизация, Техника

- Экономическая география

- Международные отношения

- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда