Методы и средства экологического мониторинга: контактные, дистанционные и международная аэрокосмическая система глобального мониторинга

Тип работы: Реферат

Бесплатно: Антиплагиат

Объем: 13 страниц

В избранное:

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. аль-Фараби

Факультет география и природопользования

Кафедра картографии и геоинформатики

СРСП

Дистанционные и контактные методы. Средства реализации мониторинга: стационарные станции, передвижные посты, аэрокосмические системы, автоматизированные системы.

Проверил: Оспанов Б. С.

Подготовила: Ходжаева Р. А.

Алматы, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Для получения объективной информации о состоянии и об уровне загрязнения различных объектов окружающей среды необходимо располагать надёжными средствами и методами экологического контроля. Повышение эффективности контроля за состоянием природной среды может быть достигнуто повышением производительности, оперативности и регулярности измерений, увеличением масштабности охвата одновременным контролем; автоматизацией и оптимизацией технических средств контроля и самого процесса.

Средства экологического наблюдения и контроля подразделяются на контактные, неконтактные (дистанционные), биологические, а контролируемые показатели- на функциональные (продуктивность, оценка круговорота веществ и др. ) и структурные (абсолютные или относительные значения физических, химических или биологических параметров- концентрация загрязняющего вещества, коэффициент суммарного загрязнения и др. ) .

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ

- Контактные методы контроля окружающей среды

Контактные методы контроля состояния окружающей среды представлены как классическими методами химического анализа, так и современными методами инструментального анализа. Классификация контактных методов контроля приведена на рис. 1. 8.

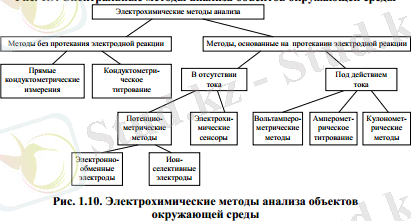

Наиболее применяемые спектральные, электрохимические и хроматографические методы анализа объектов окружающей среды(представлены на рис. 1. 9 - 1. 11) .

Общая схема контроля включает этапы: 1) отбор пробы; 2) обработка пробы с целью консервации измеряемого параметра и её транспортировка; 3) хранение и подготовка пробы к анализу; 4) измерение контролируемого параметра; 5) обработка и хранение результатов. Пробоотбор зачастую предопределяет результаты анализа, так как возможно загрязнение пробы в процессе её отбора, особенно когда речь идёт об измерении ничтожно малых количеств загрязняющего вещества. Здесь важен и выбор места и средства отбора, и чистота пробоотборников и тары для хранения пробы. В изолированной от природной среды пробе, начиная с момента её взятия, осуществляются процессы «релаксации» по параметрам экосистемы, значения которых определяются кинетическими факторами. Одни из параметров меняются быстро, другие сохраняются достаточно долго. Поэтому необходимо иметь представление о кинетике изменения измеряемого параметра в данной пробе. Очевидно, чем меньше время от момента взятия пробы до её консервации(или анализа), тем лучше. И все же лучше в параллельно отобранные пробы добавить эталон контролируемого загрязняющего вещества и консервировать эти контрольные пробы через разные временные интервалы. При измерении«эталонных» образцов одновременно можно получить и градировочные графики. Такой метод«внутреннего стандарта» желательно использовать и для оценки других факторов, которые могут влиять на результаты анализа(хранение, транспортировка, методика подготовки пробы к анализу и т. д. ) .

Подготовка пробы к анализу может включать в себя либо концентрирование измеряемого ингредиента, либо его химическую модификацию с целью проявления аналитически наиболее выгодных свойств. Концентрирование достигается двумя путями: методом сорбции анализируемого компонента (на твёрдом сорбенте или при экстракции растворителем), методами уменьшения объёма пробы, содержащей компонент, например путём вымораживания, соосаждения или выпаривания. Конечно, любая такая процедура может влиять на результат анализа, поэтому «внутренний стандарт» необходим.

Эффективность любого метода наблюдений и контроля за состоянием объектов окружающей среды оценивается следующей совокупностью показателей:

• селективностью и точностью определения;

• воспроизводимостью получаемых результатов;

• чувствительностью определения;

• пределами обнаружения элемента(вещества) ;

• экспрессностью анализа.

Основным требованием к выбранному методу является его применимость в широком интервале концентраций элементов(веществ), включающих как следовые количества, в незагрязнённых объектах фоновых районов, так и высокие значения концентраций в районах технического воздействия [1] .

- Дистанционные методы контроля окружающей среды

Контактные методы наблюдений и контроля за состоянием природной среды дополняются неконтактными (дистанционными), основанными на использовании двух свойств зондирующих полей(электромагнитных, аку-стических, гравитационных) : осуществлять взаимодействия с контролируемым объектом и переносить полученную информацию к датчику. Зондирующие поля обладают широким набором информативных признаков и разнообразием эффектов взаимодействия с веществом объекта контроля. Принципы функционирования средств неконтактного контроля условно подразделяют на пассивные и активные. В первом случае осуществляется приём зондирующего поля, исходящего от самого объекта контроля, во втором производится приём отражённых, прошедших или переизлученных зондирующих полей, созданных источником.

Неконтактные методы наблюдения и контроля представлены двумя основными группами методов: аэрокосмическими и геофизическими. Основными видами аэрокосмических методов исследования являются оптическая фотосъёмка, телевизионная, инфракрасная, радиотепловая, радиолокационная, радарная и многозональная съёмка.

Неконтактный контроль атмосферы осуществляется с помощью радиоакустических и лидарных методов. Вначале радиоволны были использованы для анализа состояния ионосферы(по отражению и преломлению волн), затем сантиметровые волны применили для исследования осадков, облаков, турбулентности атмосферы.

Область использования радиоакустических методов ограничена сравнительно локальными объёмами воздушной среды(около1-2 км в радиусе) и допускает их функционирование в наземных условиях и на борту воздушных судов. Одной из причин появления отражённого акустического сигнала являются мелкомасштабные температурные неоднородности, что позволяет контролировать температурные изменения, профили скорости ветра, верхнюю границу тумана.

Принцип лидарного (лазерного) зондирования заключается в том, что лазерный луч рассеивается молекулами, частицами, неоднородностями воздуха; поглощается, изменяет свою частоту, форму импульса, в результате чего возникает флюоресценция, которая позволяет качественно или количественно судить о таких параметрах воздушной среды, как давление, плотность, температура, влажность, концентрация газов, аэрозолей, параметры ветра. Преимущество лидарного зондирования заключается в монохроматичности, когерентности и возможности изменять спектр, что позволяет избирательно контролировать отдельные параметры воздушной

среды. Главный недостаток- ограниченность потолка зондирования атмосферы с Земли влиянием облаков.

Основными методами неконтактного контроля природных вод являются радиояркостной, радиолокационный, флюоресцентный. Радиояркостной метод использует диапазон зондирующих волн от видимого до метрового для одновременного контроля волнения, температуры и солёности. Радиолокационный (активный) метод заключается в приёме и обработке(амплитудной, энергетической, частотной, фазовой, поляризационной, пространственно-временной) сигнала, отражённого от взволнованной поверхности.

Для дистанционного контроля параметров нефтяного загрязнения водной среды(площадь покрытия, толщина, примерный химический состав) используется лазерный отражательный, лазерный флюоресцентный методы и фотографирование в поляризованном свете.

Флюоресцентный метод основан на поглощении оптических волн нефтью и различии спектров свечения легких и тяжёлых фракций нефти. Оптимальный выбор длины возбуждающей волны позволяет по амплитуде и

форме спектров флюоресценции идентифицировать типы нефтепродуктов.

Геофизические методы исследований применяются для изучения состава, строения и состояния массивов горных пород, в пределах которых могут развиваться те или иные опасные геологические процессы. К ним от-носятся: магниторазведка, электроразведка, терморазведка, визуальная съёмка (фото-, теле-), ядерная геофизика, сейсмические и геоакустические и другие методы.

В программу наземных инструментальных геофизических наблюдений в системе мониторинга включаются:

• районы размещения дорогостоящих, ответственных и особо опасных объектов промышленного и гражданского строительства;

• промышленные зоны, в которых ведётся добыча полезных ископаемых, откачка (закачка) подземных вод, рассолов (промышленных стоков), места складирования отходов и т. п. ;

• территории, занятые топливно-энергетическими комплексами;

• территории с мульдами оседания земной поверхности;

• территории занятые промышленными предприятиями, на которых выполняются прецизионные работы в различных сферах производственной деятельности;

• территории с неблагоприятной и напряжённой экологической обстановкой;

• территории расположения уникальных архитектурных сооружений и исторических памятников.

Основным видом непосредственного изучения опасных геологических процессов и явлений является комплексная инженерно-геологическая съёмка(ИГС) . Методика комплексной ИГС к настоящему времени доста-точно хорошо отработана. Методы получения инженерно-геологической информации в ходе съёмки хорошо разработаны и включают в себя комплекс подготовительных, полевых, лабораторных исследований. В ходе ИГС полевое изучение базируется на традиционных маршрутах геологических, топографо-геодезических и ландшафтно-индикационных исследованиях, горнопроходческих и буровых разведочных работах, полевом опробовании горных пород, динамическом и статическом зондировании и т. д. В этот комплекс работ включаются и специальные аэрокосмические, геофизические, математические, геодезические, гидрогеологические наблюдения.

Изображения со спутников передаются на Землю в реальном масштабе времени в диапазоне1700 МГц.

Возможность свободного приёма спутниковой информации наземными станциями обеспечивается Всемирной метеорологической организацией согласно концепции «Открытого неба».

На наземных станциях приёма спутниковой информации производится приём, демодуляция, первичная обработка и подготовка спутниковых данных к вводу в персональный компьютер станции.

Спутниковые данные дистанционного зондирования позволяют решать следующие задачи контроля состояния окружающей среды:

• определение метеорологических характеристик: вертикальные профили температуры, интегральные характеристики влажности, характер облачности;

• контроль динамики атмосферных фронтов, ураганов, получение карт крупных стихийных бедствий;

• определение температуры подстилающей поверхности, оперативный контроль и классификация загрязнений почвы и водной поверхности;

• обнаружение крупных или постоянных выбросов промышленных предприятий;

• контроль техногенного влияния на состояние лесопарковых зон;

• обнаружение крупных пожаров и выделение пожароопасных зон в лесах;

• выявление тепловых аномалий и тепловых выбросов крупных производств и ТЭЦ в мегаполисах;

• регистрация дымных шлейфов от труб;

• мониторинг и прогноз сезонных паводков и разливов рек;

• обнаружение и оценка масштабов зон крупных наводнений;

• контроль динамики снежных покровов и загрязнений снежного покрова в зонах влияния промышленных предприятий [1] .

- Назначение, цель и задачи международная аэрокосмическая система глобального мониторинга

Международная аэрокосмическая система глобального мониторинга (МАКСМ; англ. International Global Monitoring AeroSpace System, IGMASS ) - крупная организационно-техническая система, интегрирующая в своем составе, наряду со специально создаваемым, собственным специализированным космическим сегментом - группировкой микроспутников с бортовой аппаратурой обнаружения ранних признаков стихийных бедствий разрушительного характера, как существующие, так и перспективные национальные и международные авиационные и наземные средства, включая контактные и дистанционные датчики, космические системы ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли), связи и ретрансляции, метеорологического и навигационного обеспечения (либо выделяемые информационные и организационно-технические ресурсы), вместе с соответствующей наземной инфраструктурой выведения, управления и технического обслуживания КА, приема, обработки и распространения мониторинговой информации.

Назначение IGMASS- глобальный и эффективный прогноз возникновения на Земле и в космосе потенциально опасных ситуаций природного и техногенного характера на основе комплексного использования всемирного аэрокосмического мониторингового потенциала.

Международная аэрокосмическая система глобального мониторинга (IGMASS) создается с целью обеспечения своевременного предупреждения мирового сообщества о грозящих стихийных бедствиях, а также чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на основе глобального и оперативного прогнозирования с использованием научно-технического потенциала наземного и воздушного космического мониторинга всех стран мира, дальнейшего развития и постепенной интеграции навигационно - телекоммуникационных и информационных ресурсов планеты в интересах решения гуманитарных проблем человечества.

... продолжение- Информатика

- Банковское дело

- Оценка бизнеса

- Бухгалтерское дело

- Валеология

- География

- Геология, Геофизика, Геодезия

- Религия

- Общая история

- Журналистика

- Таможенное дело

- История Казахстана

- Финансы

- Законодательство и Право, Криминалистика

- Маркетинг

- Культурология

- Медицина

- Менеджмент

- Нефть, Газ

- Искуство, музыка

- Педагогика

- Психология

- Страхование

- Налоги

- Политология

- Сертификация, стандартизация

- Социология, Демография

- Статистика

- Туризм

- Физика

- Философия

- Химия

- Делопроизводсто

- Экология, Охрана природы, Природопользование

- Экономика

- Литература

- Биология

- Мясо, молочно, вино-водочные продукты

- Земельный кадастр, Недвижимость

- Математика, Геометрия

- Государственное управление

- Архивное дело

- Полиграфия

- Горное дело

- Языковедение, Филология

- Исторические личности

- Автоматизация, Техника

- Экономическая география

- Международные отношения

- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда