Почвы Тургайского региона и Кустанайской области: зональная характеристика, ресурсы и меры рекультивации

Содержание

Введение2-6

I. Зональная характеристика почв Тургайского региона . . . 7

1. 1 Каштановая зона. . 8-11

1. 2 Зона бурых почв. 11-12

1. 3 Солончаки . . . 12-14

1. 4 Солонцы. . 14-16

1. 5 Солоди. 16-18

1. 6 Луговые и лугово-бурые почвы . . . 18-21

II. Почвенные ресурсы Кустанайской области . . . 22

2. 1 Физико-географическая характеристика Кустанайской области…. 22-30

2. 2 Основные особенности климата. . 30-32

2. 3 Природные зоны Кустанайской области32-39

а) зона лесостепи34

б) зона степи. 34-35

в) зона полупустыни. 35

г) области, пересекающие несколько природных зон. 36-39

2. 4 Земельные фонды Кустанайской области и их освоение. . 39-40

2. 5 Почвенные зоны и районы Кустанайской области41-52

III. Эрозия и ее виды. Борьба с эрозией и рекультивация почв. 53

3. 1 Ветровая и водная эрозия почв53-56

3. 2 Машинная деградация почв. 56-59

3. 3 Дегумификация почв59-63

3. 4 Антропогенное изменение земельных угодий и их рекультивация. 63-66

3. 5 Вопрос об освоении солонцов. . 66-70

Заключение . . . 71-72

Список литературы . . . 73-74

Приложения

Введение

Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев и песню кузнечика, журчание весеннего ручья и звон серебряных колокольчиков жаворонка в бездонном летнем небе, шорох снежинок и завывание вьюги за окном, ласковый плеск волны и торжественную тишину ночи, - услышал и, затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни.

Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд, даже самый грубый, возвышается до творчества.

М. Горький

Выдающийся русский ученый В. В. Докучаев впервые дал следующее определение почвы: “Почвой следует называть ”дневные”, или наружные, горизонты горных пород (все равно каких ), естественно измененные совместным воздействием воды, воздуха и различного рода организмов, живых и мертвых. ” Почва - элемент географического ландшафта. Первопричиной образования почв явились живые организмы (главным образом растения и микробы ), поселяющиеся в разрушенной выветриванием горной породе. Происхождение почвы и ее свойства неразрывно связаны с условиями окружающей среды. Она отражает в своих свойствах исторический ход влияющих на нее природных условий, производительных сил и производственных отношений. Почва таит в себе огромные резервы плодородия. Задача заключается в умелом использовании их, что возможно на основе углубленного познания процессов почвообразования и мелиоративного воздействия на почву.

Плодородие любой почвы может быть повышено при правильном ее использовании. Почвы разных участков могут обладать одинаковым химическим составом, но различным эффективным плодородием на данном отрезке времени из-за различия в водно-физических свойствах, биологических и производственных особенностях. Различия в естественном, или природном, плодородие обуславливаются всем ходом почвообразования, а также составом (химический состав, органическое вещество, коллоиды, газы ), свойствами (физико-химические, биологические ) и строением почвы. Современное почвоведение достигло такого уровня, при котором можно приступить не только к коренному улучшению почв, но и созданию новых вариантов почв с максимально высоким плодородием. До начала Х1Х века почву изучали крайне недостаточно и науки о ней не было. Только в конце Х1Х учение о почве стало четкой, ясно очертанной дисциплиной, имеющей свои методику, теорию, задачи и перспективы. Почвоведение было впервые основано в России. Приоритет русской науки о почве признается во всех странах мира.

Актуальность работы. В комплексе мероприятий по повышению эффективности АПК РК особое место уделяется проблеме повышения плодородия почв. В решениях Всемирной конференции ООН по окружающей среде (1992 г., Рио-де-Жанейро) отмечено, что рациональное использование почв должно стать центральным звеном государственной политики, поскольку состояние почв определяет судьбу человечества и оказывает решающее воздействие на окружающую среду.

В настоящее время по данным агрохимической службы в РК 45% пашни характеризуется низким содержанием гумуса, 23 % - дефицитом фосфора и 9 % - калия. По прогнозам экспертов, вынос элементов питания из почвы может в несколько раз превысить их поступление с удобрениями. Среди основных целей определена задача сохранения и воспроизводства природно-ресурсного потенциала и повышения плодородия почв. Составляющие повышения плодородия почв представляют собой совокупность самых разнообразных факторов, влияющих на потенциальную отдачу сельскохозяйственных угодий в виде урожая. В процессе длительного использования часть из них утратили свои природные свойства за счет интенсивной минерализации органического вещества и потеряли экологическую устойчивость. Предотвратить процесс деградации и повысить плодородие таких почв актуальная и своевременная задача. Актуальность проблемы и ее недостаточная разработанность определили выбор темы дипломной работы: «Почвы Тургайского региона»

В моей работе содержатся основные сведения о почвах Тургайского региона, рекомендации по вопросам повышения их плодородия. При их всесторонности сведения эти довольно компактны. Работа полезна для специалистов, бригадиров сельскохозяйственного производства, студентов вузов и техникумов соответствующего направления.

В настоящее время имеется довольно большое количество статей о почвах различных районов страны с характеристикой их свойств, особенностей и сельскохозяйственного значения. Однако в целях рационального использования своих территорий хозяйства республики нуждаются в почвенных картах более крупного масштаба, по крайней мере - замене имеющихся у них прежних почвенных карт новыми.

В области химии почв нужны дальнейшие исследования состава гумуса, солевого режима почв и содержания в них питательных веществ с разработкой методов обогащения их питательными элементами. Имеет также весьма важное значение усовершенствование методов химического анализа почв, например, метода определения поглощенного натрия в карбонатных почвах.

В области физики почв требуется дальнейшее изучение водного режима их, усовершенствование методов определения механического состава, структуры, плотности. И, наконец, в области мелиорации, помимо почвенно-мелиоративных исследований общего характера, в целях расширения поливных площадей особенно необходимы углубленные почвенно-мелиоративные исследования в зоне намечаемого на последующие . годы осуществления грандиозного мероприятия - поворота сибирских рек в южном направлении. Здесь требуется прогноз в отношении возможности засоления почв, подлежащих орошению, и разработка мероприятий по устранению этого крайне неблагоприятного явления.

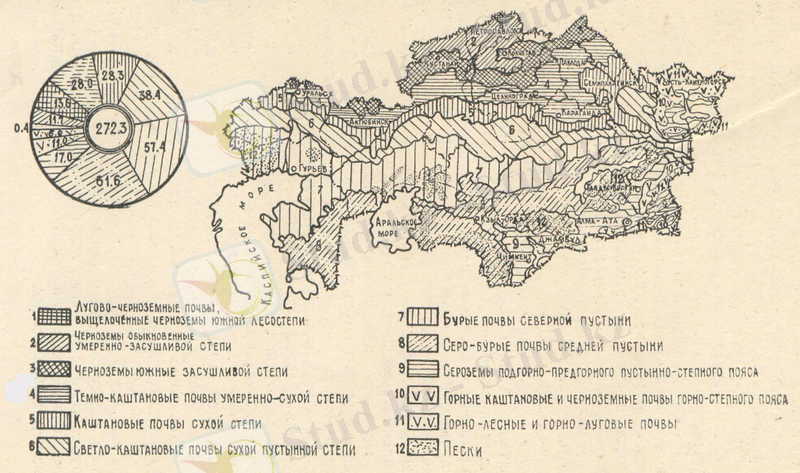

Казахстан занимает территорию около 272, 3 млн. га, протяженность республики с севера на юг около 1600 км, а с запада на восток около 3000 км. Естественно, что на такой обширной территории разнообразны природные условия, служащие факторами почвообразования: климат, устройство поверхности, почвообразующие породы и растительность [5] .

Удаленность Казахстана от открытых морей и океанов способствует резкой континентальности климата. Суровые условия Северного Казахстана со средней годовой температурой, близкой к нулю (Петропавловск +0, 4°) постепенно становятся мягче в южном направлении, на крайнем юге республики они почти идентичны субтропическим, со средней годовой температурой около +13°. Для всей республики, за исключением горных районов, типична сухость климата [5, 6] .

Промежуточное положение занимает Центрально-Казахстанский мелкосопочник и менее значительные возвышенности: Мугоджарские горы, Тургайское плато (или Тургайская столовая страна), Эмбенское плато, плато Устюрт, плато Бетпак-Дала, пустынные Чу-Илийские горы и другие, где абсолютные высоты колеблются в пределах 200-400 м и только иногда достигают 1000 м и более.

На юго-западе, в районе озера Кушмурун, начинается переход Западно-Сибирской низменности к Туранской низменности, известный в литературе под названием Тургайского пролива. Он имеет вид долины шириной 30 - 40 км. По ней протекает приток Тобола река Убаган. Эта долина к югу соединяется с долиной реки Тургая.

Тургайское плато расчленено на ряд столовых возвышенностей с абсолютной высотой 250 - 300 м и более, которые отделены друг от друга котловинами, широкими продольными депрессиями, иногда речными долинами.

К юго-западу Тургайское переходит в Предуральское плато [7, 9] .

Сложнее косвенная роль рельефа как фактора почвообразования- через климат. В наибольшей степени она проявляется в горных странах: с повышением абсолютной высоты климат становится более прохладным и более влажным, благодаря этому расположенная у подножия горной страны почвенная зона сменяется другой, более северного типа. В. В. Докучаев писал, что в горах рельеф - вершитель почвенных судеб.

Косвенная роль рельефа проявляется также при наличии микрорельефа потому, что его положительные и отрицательные элементы - микроповышения и микропонижения, как и склоны различной экспозиции, тоже находятся в неодинаковых условиях увлажнения. Влага стекает с микроповышений и скапливается в микрозападинах. В таких условиях создается комплексность почвенного покрова. По микроповышениям обычно формируются зональные почвы, а по микрозападинам залегают почвы лугового типа, или почвы засоленного ряда: солончаки, солонцы, солоди, причем в большинстве случаев вторичным компонентом почвенного комплекса, чередующимся с зональными почвами, бывают солонцы.

В пределах Казахстана распространены как древние кристаллические, так и древние осадочные горные породы самого различного возраста, начиная от раннего палеозоя и до отложений третичного и четвертичного периодов. Эти отложения представлены главным образом гранитами, кристаллическими сланцами, известняками, известковистыми песчаниками, мергелями, различными глинами.

Наибольшее участие в формировании почв принимают отложения четвертичного периода: лёссы и лёссовидные суглинки, отложения каспийской трансгрессии, сыртовые глины, древний и современный аллювий и делювиальные и элювиальные отложения. Делювий и современный аллювий - повсеместно. Последний приурочен к речным долинам, оврагам и балкам.

Относительно происхождения лёсса существует целый ряд гипотез: эоловая, флювно-гляциальная (водно-ледниковая), почвенная, делювиальная. Из них наиболее распространенной и более применимой к лёссам Южного Казахстана и Средней Азии является эоловая гипотеза, согласно которой лёссы образовились из мелкозема, приносимого из пустыни постоянно дующими ветрами, и отложений его вдоль гор.

Лёссовидные суглинки, также имеющие распространение в предгорьях и в некоторых других районах страны, менее однородны, у них грубый механический состав, песчаных частиц содержат немного больше, имеют меньшую мощность и иногда подстилаются супесями и песками.

Третичные глины красно-бурой или зеленовато-серой окраски, содержат сульфаты. Они служат или непосредственно почвообразующими породами, или, что наблюдается чаще, подстилающими. Выше их иногда залегают лёссовидные суглинки, на которых происходит почвообразование. Однако в качестве не только непосредственно почвообразующих, но и в качестве подстилающих пород, они оказывают существенное влияние на почвообразование, способствуя широкому распространению почв засоленного ряда: солончаков, солонцов и солодей.

Как и рельеф, почвообразующие породы оказывают большое влияние на почвообразование и свойства почв. Существует самая тесная связь между почвообразующими породами и почвами в отношении механического состава и прочих физико-химических свойств.

На меловом элювии и прочих сильнокарбонатных породах формируются карбонатные почвы. На соленосных третичных глинах и их элювии, как уже сказано выше, широкое распространение получили почвы засоленного ряда.

Разнотравно-злаковые степи переходят южнее в сухую ковыльно-типчаковую степь с господством ковыля Лессинга (Stipa Lessingiana) и типчака (Festuca sulcata) . Еще южнее расположена пустынная степь с преобладанием полынной растительности (Artemisia A. terrae-albae), сменяющаяся на юге равнинной части республики пустыней, где также произрастает полынь, а кроме того, растет кохия (Kochia prostrata) и приуроченные к почвам засоленного ряда галофиты: черная полынь (Artemisia pauciflora), кермек (Limonium c. melini), различные солянки (Lalinae) и другие [11, 18] .

Цель исследования: изучить почвы Тургайского региона и Кустанайской области, их плодородие, и состояние в прошлом, и в настоящее время. Исследовать возможности рекультивации почв, и возможности применения мер мелиорации почв для повышения плодородия имеющихся земельных ресурсов региона, а также, восстановлению почв, выбывших из хозяйственного оборота, вследствие ее нерационального использования в советское время. Рассмотреть сущность разных типов и видов эрозионных и

дефляционных процессов и факторы, способствующие их развитию.

Объект исследования: почвы Тургайского региона и Кустанайской области

Задачи исследования исходят из целей моей работы:

- изучить характеристики почв исследуемого региона, их видовой и структурный состав, особенности в географическом размещении;

- выявить влияние антропогенного характера на первичный ландшафт;

- исследовать возможности применения мер мелиорации

Научная новизна работы состоит в том, что:

- изучены почвы Тургайского региона, их характеристики, и возможности использования в сельском хозяйстве

- теоретически обоснован комплекс агротехнических и мелиоративных мероприятий, обеспечивающий сохранение и повышение плодородия почв по механическому составу;

- установлено влияние органических удобрений длительного действия на урожайность многолетних трав и содержание гумуса в почве;

Методологическая основа работы - основана на подборе и изучении различных литературных данных, включая авторов как советского времени, так и современности. Подготовленный материал дополнен приложением, включающим таблицы по характеристикам почв Тургайского региона.

Практическая база данной работы - план работы, введение (5 страниц), 3 раздела, включающие характеристику почв Тургайского региона и Кустанайской области, распределение почв изучаемого региона по зонам, подзонам, виды и типы почв, земельные фонды Кустанайской области. В своей работе в основную часть я также включил изучение эрозия почв и ее виды, характерные для Тургайского региона и меры борьбы с эрозией и дегумификацией почв, а также возможности практического использования солонцов в сельском хозяйстве, путем их рекультивации. Таким образом, содержание работы включает в себя 72 страницы, 3 рисунка, заключение (2 страницы), список использованной литературы(43 источника), приложение - включающее таблицы по характеристикам почв Тургайского региона (7 страниц) .

I. Зональная характеристика почв Тургайского региона

Распределение почв на территории республики подчинено законам горизонтальной и вертикальной почвенной зональности. В равнинной части страны происходит следующее чередование почвенных зон. Северная часть Кустанайской области принадлежит к зоне черноземов. Север черноземной зоны представляет лесостепь, где березовые колки чередуются с открытыми участками. Южная, большая ее часть принадлежит к обширным степным пространствам.

К югу черноземная зона сменяется зоной каштановых почв, занимающей центральную, и, отчасти, южную часть Кустанайской области. Это сухая типчаково-ковыльная степь. Еще южнее зона бурых почв. К ней относятся самые южные части Кустанайской области. Эта зона представляет пустынную степь.

Кроме равнинных и горных зональных почв в регионе имеют широкое распространение интразональные почвы: солончаки, солонцы, солоди и луговые почвы. Почти все они (за исключением солодей) могут встречаться в любой горизонтальной почвенной зоне, однако в отдельных почвенных зонах распространены неравномерно.

Солончаков больше всего в зоне серо-бурых почв в пределах пустыни. Солонцы в основном распространены в южной половине каштановой зоны, в подзоне светло-каштановых почв. Солоди сосредоточены главным образом в лесостепной части черноземной зоны. Наиболее типичные солоди залегают под березовыми колками, луговые почвы - преимущественно по речным долинам и в различных депрессиях [22, 28] .

Схема 1 Почвенно-географические зоны и высотные пояса

1. 1 Каштановая зона

К югу черноземная зона постепенно переходит в каштановую зону, занимающую центральную, отчасти, южную часть Кустанайской области. Климат каштановой зоны теплее и суше климата черноземной зоны, но переменчив. Осадков на севере зоны выпадает около 300 мм, в центральной ее части около 250 мм, к югу их количество снижается до 190-200 мм.

К каштановой зоне принадлежит Предуральское плато, южная часть Тургайского плато, большая часть Казахского мелкосопочника и крайняя юго-восточная часть Западно-Сибирской низменности, именуемая в литературе Иртышским заливом.

Почвообразующие породы здесь сыртовые глины, меловые отложения Предуральского плато, элювий различных древних пород и древнеаллювиальные отложения.

В отношении растительности северная половина зоны представляет типчаково-ковыльную степь, с распространением главным образом ковыля Лессинга и типчака.

Южная половина покрыта злаково-полынной растительностью, произрастает белая полынь.

Древесная растительность в целом совершенно нетипична для каштановой зоны, однако леса - сосновые боры-имеют в ней некоторое распространение. Они произрастают по наиболее возвышенным и расчлененным местам мелкосопочника на продуктах выветривания плотных коренных пород или имеют островной характер, приурочиваясь к пескам.

На недоразвитых каменистых почвах растут леса района Баянаула и Каркаралинска, представляющие наиболее высокие части мелкосопочника. К песчаным отложениям приурочены Наурзумский и Арман-Карагайский боры Кустанайской области и ленточные боры Прииртышья.

Каштановая зона делится на подзоны темно-каштановых и светло-каштановых почв, соответственно совпадающих с типчаково-ковыльной и злаково-полынной степями. Некоторые почвоведы выделяют иногда еще и промежуточную подзону собственно каштановых, или средне-каштановых почв, но эти почвы, как это правильно отмечает Н. И. Усов, кроме очень небольшого уменьшения в них содержания гумуса, ничем существенным не отличаются от темно-каштановых. Поэтому следует признать деление каштановой зоны на две названные подзоны темно-каштановых и светло-каштановых почв.

Подзона темно-каштановых почв занимает центральную часть Кустанайской области.

Темно-каштановые почвы имеют коричневато-буроватую окраску, в большинстве обладают мощностью верхнего горизонта 20-22 см. Переходы от одного горизонта к другому, как и в черноземах, постепенные. Содержание гумуса, в верхнем горизонте колеблется от 3 до 4% [9, 11] .

Механический состав их довольно разнообразен. В большей части зоны преобладают разновидности тяжелого механического состава, местами распространены темно-каштановые почвы легкого механического состава - легкосуглинистые и супесчаные. Количество гумуса в легких по механическому составу почвах снижается до 2-2, 5%.

Общего азота в темно-каштановых почвах содержится 0, 2-0, 3%, величина C:N бывает обычно около 8-10. В среднем отношение углерода к общему азоту более узкое, чем в черноземах. Валового фосфора содержится около 0, 1%. Темно-каштановые почвы, как и черноземы, бедны фосфором. Сумма поглощенных оснований у разновидностей тяжелого механического состава бывает в большинстве 25-30 мг • экв, у разновидностей легкого механического состава - 15-20 иг-экв. Состав поглощенных оснований такой же, как и у черноземов. Господствует катион кальция.

Отношение углерода к общему азоту и содержание валового фосфора в каштановых почвах

Среди темно-каштановых почв преобладают солонцеватые, карбонатные и карбонатно-солонцеватые. Несолонцеватых мало, преимущественно легкого механического состава.

... продолжение- Информатика

- Банковское дело

- Оценка бизнеса

- Бухгалтерское дело

- Валеология

- География

- Геология, Геофизика, Геодезия

- Религия

- Общая история

- Журналистика

- Таможенное дело

- История Казахстана

- Финансы

- Законодательство и Право, Криминалистика

- Маркетинг

- Культурология

- Медицина

- Менеджмент

- Нефть, Газ

- Искуство, музыка

- Педагогика

- Психология

- Страхование

- Налоги

- Политология

- Сертификация, стандартизация

- Социология, Демография

- Статистика

- Туризм

- Физика

- Философия

- Химия

- Делопроизводсто

- Экология, Охрана природы, Природопользование

- Экономика

- Литература

- Биология

- Мясо, молочно, вино-водочные продукты

- Земельный кадастр, Недвижимость

- Математика, Геометрия

- Государственное управление

- Архивное дело

- Полиграфия

- Горное дело

- Языковедение, Филология

- Исторические личности

- Автоматизация, Техника

- Экономическая география

- Международные отношения

- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда