Условия формирования и методы расчёта минимальных расходов воды рек бассейнов Улкен Алматы (Большая Алматинка) и Киши Алматы (Малая Алматинка)

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени аль-Фараби

Географический факультет

Кафедра гидрологии суши

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСЧЁТ МИНИМАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ РЕК БАССЕЙНОВ УЛКЕН АЛМАТЫ (БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА) И КИШИ АЛМАТЫ (МАЛАЯ АЛМАТИНКА)

Исполнитель:

студентка 4 курса А. А. Кишкимбаева

Научный руководитель:

к. г. н., доцент Л. П. Мазур

Нормоконтролер

к. г. н. А. Г. Чигринец

Допущена к защите

зав. кафедрой, к. т. н. Р. Г. Абдрахимов

Алматы 2010

РЕФЕРАТ

Данная работа состоит из введения, 3 разделов, заключения, списка использованных источников, включающего 21 наименований.

Она изложена на 60 страницах компьютерного текста, иллюстрирована 14 рисунками и 11 таблицами.

Ключевые слова: минимальный расход воды, модуль минимального стока, слой стока, межень, площадь водосбора, средневзвешенная высота, норма стока, бассейн реки, кривая обеспеченности, коэффициент вариации, коэффициент асимметрии, среднее квадратическое отклонение, река-аналог.

В работе исследован минимальный сток горных рек бассейнов Улкен Алматы и Киши Алматы и факторы его формирования, рассчитаны основные характеристики минимального стока при наличии материалов наблюдений. Использованы данные наблюдений «Казгидромета» по 2006 год включительно. Рассчитаны минимальные расходы воды рек в рассматриваемых створах одним из методов /1/, /2/. Проведен анализ существующих методов расчёта минимальных расходов воды при отсутствии и недостаточности материалов наблюдений.

СОДЕРЖАНИЕ

c.

ВВЕДЕНИЕ

Расчеты минимальных расходов являются обязательными и считаются одной из наиболее ответственных задач в составе проектов гидротехнических сооружений.

При проектировании и эксплуатации водохозяйственных систем возникает необходимость определения средней многолетней величины и изменчивости минимального стока.

Минимальные расходы воды имеют большое значение для определения обеспечения бесперебойного водоснабжения, орошения и обводнения, для судоходства, энергетического использования рек.

Целью дипломной работы является анализ и расчет минимальных расходов воды в зоне формирования стока горных рек бассейна Улкен и Киши Алматы, относящегося к Илейскому Алатау. Были собраны все необходимые, доступные материалы наблюдений для определения расчетных гидрологических характеристик минимального стока рек бассейнов Улкен Алматы и Киши Алматы.

Расчетные гидрологические характеристики минимального стока определены по 13 пунктам.

Для определения репрезентативного периода построены разностные интегральные кривые модульных коэффициентов минимального стока. Построены эмпирические и теоретические кривые обеспеченности модульных коэффициентов минимального стока и определены минимальные значения стока 75%, 80%, 90%, 95%, 97% - обеспеченности.

Были определены ошибки вычислений статистических параметров минимального стока.

1 Характеристика природных условий формирования минимального стока рек бассейнов улкен алматы (большая алматинка) и киши алматы (малая алматинка)

Улкен Алматы - река в Илейском Алатау, правый приток реки Каскелен. Длина составляет 96 км, площадь водосбора 425 км 2 . Образуется слиянием трех потоков, вытекающих из-под двух мощных ледников. На реке построена 40-метровая железобетонная плотина с селехранилищем.

Киши Алматы - река в Илейском Алатау, правый приток реки Каскелен. Берет начало из Туюксуских ледников хребта Илейский Алатау. Длина 125 км, площадь водосбора 710 км 2 /2/.

1. 1 Рельеф

Илейский Алатау является наиболее северной цепью Тянь-Шаня. Он образует полого вогнутую к югу дугу широтного распространения. Длина хребта составляет 250 км, ширина 30-40 км. Центральная часть хребта - наиболее возвышенная и достигает высоты 4000 м и более с наивысшей отметкой 4951 м (пик Талгарский) . На восток и запад высоты хребта понижаются.

Северный склон хребта крутой. От основного хребта в меридиональном направлении отходят хребты второго порядка, которые разделяют долины главных рек, а от них отделяются водоразделы притоков третьего порядка.

Вдоль центральной и западной частей северного склона Илейского Алатау широкой полосой тянутся низкие террасированные предгорья («прилавки») . Выше «прилавков» на обширных пространствах междуречий северного склона Илейского Алатау встречаются участки среднегорного рельефа с мягкими очертаниями. Вершины водораздельных возвышенностей расположены здесь приблизительно на одном и том же высотном уровне, вследствие чего междуречные пространства местами имеют облик поверхностей выравнивания. Выровненные поверхности местами поднимаются от периферических частей Илейского Алатау к его водораздельному гребню. Наиболее же характерен для среднегорий и высокогорий Илейского Алатау крутосклонный глубоко расчлененный рельеф. Крутизна склонов по мере увеличения высоты возрастает от 20-30 до 40 °, относительные превышения увеличиваются от 500 до 800 м. Профиль склонов вогнутый, с крутой приводораздельной частью.

Выше 3200-3400 м относительные превышения достигают 1000 м и более, гребни хребтов острые, зубчатые, склоны крутые и обрывистые. В глубоко расчлененном альпийском рельефе высокогорий повсюду видны следы ледниковой деятельности. Типичный древнеледниковый рельеф имеют и «сырты», представляющие собой неглубокие межгорные продолговатые депрессии. Их днища, расположенные на высотах 3200-4000 м, покрыты моренами, валунами (рис. 1) .

1. 2 Геологическое строение

Территория бассейнов рек Улкен и Киши Алматы характеризуется большим разнообразием и сложностью геологического строения.

Докембрийские отложения (гнейсы, амфиболиты, кристаллические сланцы) встречаются на ограниченной площади в Илейском Алатау.

Кембрийские отложения - сероцветные песчаники, спиллиты, диабазы, мраморы, мраморизованные известняки, кремнистые сланцы, яшмы -

Рис. 1 - Типичный рельеф Илейского Алатау

встречаются в Илейском Алатау и на северном склоне Терскей-Алатау. Карбонатные породы занимают небольшие площади в восточной части Илейского Алатау.

Отложения ордовика - песчаники, конгломераты, сланцы, известняки, кремнистые и углистые сланцы, эффузивы и их туфы - занимают некоторые территории в Илейском Алатау. Особенно здесь распространены карбонатные породы этого возраста.

Отложения силура - песчаники, известняки, кремнистые сланцы, эффузивы и их туфы - смяты в складки, имеющие в Илейском Алатау почти широтное распространение.

Отложения девона в области каледонской консолидации представлены орогенными формациями - красноцветными конгломератами, песчаниками, основными, средними внизу и кислыми в верху разреза эффузивами и их туфами. Они довольно часто встречаются на склонах Илейского Алатау.

Нижнекаменноугольные отложения в области каледонской консолидации занимают обширные территории.

Каменноугольные интрузии (пранитоиды) известны в Илейском Алатау, а также широко распространены в Северном Прибалхашье и южной Джунгарии, Кетмене.

1. 3 Климат

Климат рассматриваемой территории в основном континентальный, а если быть точнее, - резко-континентальный.

Климатические особенности горных районов весьма неоднородны. Режим и величина осадков, температура и влажность воздуха, скорость и направление ветра в большой степени обусловливаются высотой местности и формами рельефа. Среднегорный пояс характеризуется умеренным климатом, а климатические условия в высокогорных районах сходны с климатом, свойственным Заполярью.

1. 3. 1 Атмосферная циркуляция

В зимний период погода обусловливается степенью развития и устойчивостью западного отрога сибирского максимума (антициклона) и циклонической деятельностью. Под влиянием указанного отрога, обычно охватывающего всю территорию Казахстана, в зимний период преобладает (в среднем 60-70 %) антициклоническая (холодная, сухая и ясная) погода. В зимы с ослабленной активностью отрога преобладают фронтальные процессы и циклоническая деятельность, обусловливающие неустойчивую погоду с повышенной суммой зимних осадков.

Преобладание антициклонической погоды в зимний период способствует интенсивному радиационному выхолаживанию воздушных масс, что приводит к очень низким зимним температурам. При холодных фронтах, особенно связанных с северо-западными вторжениями арктических воздушных масс, отмечается значительное снижение температуры воздуха, усиливающееся последующим радиационным выхолаживанием. Зимние оттепели (обычно непродолжительные) связаны в основном с выносом теплых воздушных масс с территории Средней Азии, лишенной в это время года снежного покрова и подверженной интенсивной солнечной инсоляции.

Весной циркуляция усиливается, что проявляется в постепенном отступании и разрушении отрога сибирского антициклона, развитии циклонической деятельности, выносе теплых воздушных масс с юга. Весенний переходный период характеризуется значительной продолжительностью и неустойчивой погодой, обусловленной частыми холодными вторжениями, приводящими к заморозкам и обильному выпадению осадков.

Летом характерным процессом является развитие Средне-Азиатской термической депрессии, с которой связана жаркая, малооблачная погода. Высокие летние температуры обусловлены выносом из Средней Азии континентального тропического воздуха и трансформацией воздушных масс на юге Казахстана под влиянием интенсивной солнечной радиации. Повторяемость антициклонического поля составляет 40-50 %. Похолодание и выпадение обильных осадков обычно связано с холодными вторжениями воздушных масс северных направлений.

Осенний период характеризуется усилением и преобладанием в октябре-ноябре фронтальных процессов и циклонической деятельности (но с меньшим количеством осадков) при постепенном развитии над Казахстаном отрога западносибирского антициклона. Время и интенсивность похолоданий, приводящих к установлению снежного покрова, замерзанию рек и водоемов, определяется ноябрьскими северными и северо-западными холодными вторжениями, связанными с преобладанием меридиональной циркуляции.

1. 3. 2 Радиационный баланс

Годовой приход суммарной радиации в предгорных и горных районах составляет 166-172 Вт/м 2 в год. Около 60-70 % годовой суммы составляет приход за счет прямой радиации.

В годовом ходе максимум месячных величин прямой и суммарной радиации падает на июнь (соответственно 13-15 и 21-23 Вт/м 2 ) .

В горах приход прямой и суммарной радиации в зимний период (октябрь-февраль) больше, а в теплое время года (апрель-ноябрь) меньше, чем в равнинных районах и, наоборот, рассеянная радиация с марта по июль в горах больше, чем на равнине, что связано с особенностями режима облачности в теплое и холодное тремя года. Деятельной поверхностью отражается до 45-50 % приходящей радиации в высокогорных районах с длительным залеганием снежного покрова.

Суммарные годовые величины радиационного баланса составляют 60-73 Вт/м 2 .

Период с положительным радиационным балансом равен 10-11 месяцам. Отрицательный радиационный баланс наблюдается в декабре-январе и обычно не превышает в сумме 1, 3-2, 0 Вт/м 2 .

Наибольшая месячная сумма радиационного баланса приходится на июнь-июль (11-13 Вт/м 2 ), наименьшая - на декабрь (0, 7-1, 1 Вт/м 2 ) . Годовая амплитуда радиационного баланса равна 12-13 Вт/м 2 .

1. 3. 3 Температура воздуха

Средняя годовая температура воздуха в предгорных районах колеблется в пределах 5-10 °С (табл. 1) . По мере увеличения высоты в горах температура воздуха понижается и на больших высотах достигает отрицательных значений (до минус 5, минус 10 °С) /1/.

В соответствии с уменьшением температуры воздуха с высотой продолжительность периода с отрицательными средними ее значениями возрастает, а выше сезонной снеговой линии отрицательная температура воздуха удерживается практически круглый год.

На высокогорных плато и склонах гор даже в самые холодные годы температура воздуха обычно не бывает ниже минус 35, минус 40 °С, а в межгорных котловинах иногда минимальная температура опускается до минус 50 °С.

В зимнее время для горных районов характерны оттепели. Наиболее часто они повторяются в декабре и феврале, реже в январе, и продолжаются, как правило, 2-3 дня, а в некоторые годы 7-10 дней.

Средняя суточная температура в дни с оттепелями колеблется от 2-3 до 9-10 С°, а максимальная температура даже в январе достигает 12 °С на высотах до 1500 м и 2-6 °С на высотах 3000 м. Такие высокие положительные температуры зимой часто связаны с интенсивным проявлением действия фенов.

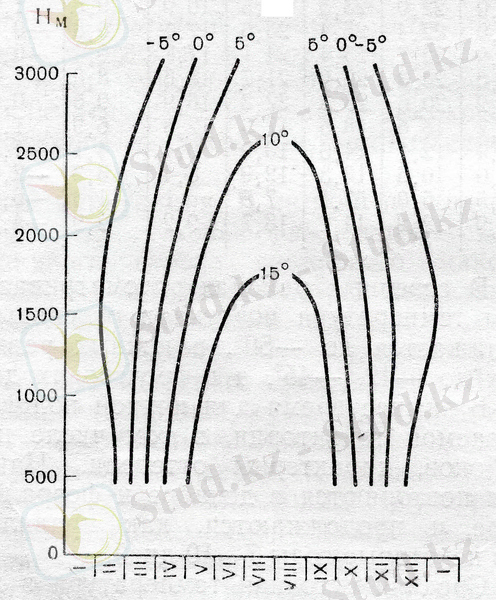

В предгорьях устойчивый переход средней суточной температуры через 0 °С происходит обычно в середине марта, а на высотах около 3000 м - во второй декаде мая (рис. 2) . На высотах 4000-4500 м продолжительные периоды с положительными температурами воздуха вообще не наблюдаются.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 5 °С в горных районах происходит в начале апреля на высотах 2000 м и в мае на высотах 2000-3000 м (табл. 2) .

Для рассматриваемой территории характерен весьма интенсивный рост температуры воздуха весной. От марта к апрелю температура повышается на 7-9 °С в предгорьях и на 5-6 °С в горах.

На высотах 2500-3000 м средняя температура самого жаркого месяца (июль) составляет 7-10 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха летом в горах по мере повышения местности уменьшается от 42 °С в предгорьях до 20 °С в зоне ледников.

Понижение температуры для предгорных районов начинается во второй половине ноября. В горах переход от положительной температуры к отрицательной осенью на высотах более 3000 м наблюдается в первых числах октября, на высотах 2000-2500 м - в конце этого месяца, а ниже 2000 м - в первой декаде ноября.

Таблица 1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

Таблица 2 - Даты перехода средних температур воздуха через минус 5, 0, 5 ºС

Высота,

м БС

Рис. 2 Изменение с высотой дат средней суточной температуры воздуха через 0, 5, 10 и 15 °С в предгорных и горных районах Илейского Алатау

Продолжительность теплого периода (со средней суточной температурой выше 0 °С) в предгорьях составляет 8-8, 5 месяцев, а в горах по мере увеличения высоты уменьшается от 6-7 месяцев в среднегорном поясе до 1-2 месяцев у нижней границы вечных снегов и ледников.

Годовая амплитуда температуры (разница между средней температурой самого теплого и самого холодного месяцев) в горах составляет 25 °С и меньше.

1. 3. 4 Осадки

Количество осадков за фактический бесснежный период с увеличением высоты местности на северном склоне Илейского Алатау, в средний по увлажненности год в предгорьях увеличивается, достигая максимума (650 мм) на высотах 1300-1500 м, а затем постепенно уменьшается (до 400 мм на высоте 3000 м) . Количество жидких осадков до высот 2200-2500 м обычно больше, чем твердых, выше - осадки в твердом виде преобладают, а на высотах 4000-4200 м все осадки выпадают только в твердом виде. Наибольшие месячные суммы осадков в нижних поясах гор приходятся на весенний (апрель-май) и осенний (октябрь-ноябрь) периоды. На больших высотах наблюдается один максимум осадков в мае-июне, а иногда в июле.

Минимальное количество осадков в горных районах приходится на сентябрь. В низкогорных районах Илийского Алатау минимум осадков приходится на август.

На северных склонах Илейского Алатау осадки выпадают в полтора-два раза чаще, чем на прилегающей равнине. Наибольшее число дней с осадками наблюдается в мае, июне, а наименьшее - в сентябре или январе-феврале в горах.

Количественные характеристики осадков приведены в таблице 3

Таблица 3 Месячные, годовые и сезонные суммы осадков, мм

Холодный период (11-3)

Теплый период (4-10)

Год

1. 3. 5 Снежный покров

Появление снежного покрова в предгорных районах наблюдается в конце октября-начале ноября, а в высокогорных районах в начале сентября. В 70-80 % случаев выпадение первого снега не сопровождается установлением снежного покрова.

Устойчивый снежный покров устанавливается в Илейском Алатау в середине октября, а в предгорьях Илейского Алатау в начале декабря.

В бассейнах рек западной части хребта Илейского Алатау наибольшие запасы воды в снежном покрове наблюдаются в среднем на

10-15 суток раньше, чем на соответствующих высотах восточной части Илейского Алатау.

В предгорьях и низкогорном высотном поясе Илейского Алатау, где часты оттепели, увеличение высоты снежного покрова происходит неравномерно и наибольшая высота снежного покрова и максимальные влагозапасы (в мм) могут быть не перед началом весеннего таяния, а задолго до него, перед оттепелью.

Плотность снежного покрова, как и высота, увеличивается в течение зимы, достигая максимума в период снеготаяния. В горных районах в период наибольшего снегонакопления плотность снега в среднем колеблется в пределах от 0, 20-0, 30 г/см 3 , но на больших высотах в горах она может достигать 0, 40 и больше. Почти повсеместно прослеживается тенденция к увеличению плотности снега с высотой местности.

Количественные характеристики максимальных запасов воды в снежном покрове представлены в таблице 4.

Наибольшими снегозапасами характеризуются фирновые поля ледников северного склона Илейского Алатау (500-600 мм) .

Сход снежного покрова в горах на высотах 1000-1500 м заканчивается в марте-апреле, а в высокогорном поясе продолжается до июня-июля.

Таблица 4 - Высота, плотность и запасы воды в снежном покрове в периоды максимального снегонакопления

... продолжение- Информатика

- Банковское дело

- Оценка бизнеса

- Бухгалтерское дело

- Валеология

- География

- Геология, Геофизика, Геодезия

- Религия

- Общая история

- Журналистика

- Таможенное дело

- История Казахстана

- Финансы

- Законодательство и Право, Криминалистика

- Маркетинг

- Культурология

- Медицина

- Менеджмент

- Нефть, Газ

- Искуство, музыка

- Педагогика

- Психология

- Страхование

- Налоги

- Политология

- Сертификация, стандартизация

- Социология, Демография

- Статистика

- Туризм

- Физика

- Философия

- Химия

- Делопроизводсто

- Экология, Охрана природы, Природопользование

- Экономика

- Литература

- Биология

- Мясо, молочно, вино-водочные продукты

- Земельный кадастр, Недвижимость

- Математика, Геометрия

- Государственное управление

- Архивное дело

- Полиграфия

- Горное дело

- Языковедение, Филология

- Исторические личности

- Автоматизация, Техника

- Экономическая география

- Международные отношения

- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда