Инклюзивное образование в Казахстане: теоретические основы, зарубежный опыт и социологический анализ перспектив развития

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Понять инвалидность в контексте прав человека значит увидеть неравенство по отношению к гражданам, которое изначально присуще нашим государственным структурам. Подход с точки зрения прав человека не опирается ни на приверженность политической позиции, ни на догмах религиозных верований или на уровне экономического развития нации. Скорее этот подход происходит из понятия справедливости.

Данный подход позволяет осознать, что международное сообщество имеет обязанность по отношению ко всем людям, включая и людей с ограниченными возможностями. Актуальность осуществления инклюзивного образования в сфере развития современной образовательной системы не вызывает сомнений. Общеизвестно, что современная система специального образования претерпевает изменения. Эти изменения ориентируют на работу с детьми с особыми образовательными потребностями в разных направлениях. Некоторые из этих направлений уже достаточно детально проработаны и используются на протяжении многих десятилетий, так, например, система специального обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в различных учреждениях I-VIII видов [1, с. 22] .

Но на сегодняшний день остро встал вопрос об альтернативных закрытому специальному образованию вариантах обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. Под необходимостью создания этих альтернативных направлений подразумевается предоставление детям с особенностями развития большего количества возможностей для социализации, для приобретения чувства собственной ценности и значимости в современном сложном обществе. Как одно из альтернативных направлений развития системы специального обучения и воспитания, можно назвать введение ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в массовые группы и классы общеобразовательных учреждений. Этот процесс может происходить в рамках интеграции, а так же в рамках несколько другого более перспективного направления - инклюзии. Но необходимо отметить, что с процессом включения детей с ограниченными возможностями в развитии, в массовые образовательные учреждения связано много сложностей, которые для нашей страны на данный момент являются непреодолимыми. Одной из наиболее значимых и ещё пока не решённых проблем является- проблема создания учебно-методических комплексов для успешного инклюзивного образования всех категорий детей в условиях общеобразовательных дошкольных и школьных учреждений.

Еще одно направление развития системы обучения и воспитания особых детей за последние несколько лет неплохо зарекомендовало себя на рынке оказания образовательных услуг. И можно утверждать - имеет тенденцию к развитию и совершенствованию. Это направление связано с осуществлением различного рода комплексной медико-психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях учреждений комбинированного вида, каковыми, например, являются некоторые дошкольные образовательные учреждения.

Реализация программы модернизации системы образования в Казахстане началась в 2011 году. Разработана данная программа как одно из ключевых направлений реализации стратегического плана развития образования до 2020 года и направлена на решение вопросов обеспечения интеграции образования, науки и производства; создание необходимых условий для подготовки научных и научно-педагогических кадров. Специальное образование обозначают частью системы общего образования, и государство создает условия для лиц, имеющих специальные образовательные потребности с целью обеспечения им равных возможностей в получении образования.

Построение специального образования для Казахстана на сегодняшний день, пока еще является сложной задачей. Поэтому возникает потребность в изучении данного феномена с точки зрения социологического анализа: рассматривающего мнение общества о процессах становления инклюзивного образования в нашей стране и изучающего опыт зарубежных стран в данном направлении. Исходной предпосылкой для данного анализа явилось то, что сегодня в Казахстане живет более ста тысяч детей-инвалидов и с каждым годом эта цифра только растет, а желание таких ребят сесть за парту в ближайшие годы пока остается только мечтой.

Степень научной исследованности. В связи с новизной проблемы, рассматриваемой в данном исследовании, на сегодняшний день еще недостаточно исследованы проблемы и перспективы развития инклюзивного образования, в условиях социально-экономической трансформации казахстанского общества. Это и обусловило выбор цели, объекта и предмета исследования.

Целью работы является раскрытие понятия инклюзии как социализации детей с особыми образовательными потребностями. Провести социологический анализ и сравнить идеи развития и внедрения инклюзивного образования в разных государствах, раскрыть содержание и практику формирования инклюзии в Казахстане.

Данная цель реализуется с помощью решения ряда взаимосвязанных задач :

- изучить подходы и сущность инклюзивного образования;

- проанализировать процесс реализации программ данного феномена;

- проанализировать становление и развитие инклюзивного образования зарубежом;

- провести сравнительный анализ различных программ по внедрению инклюзивного образования и определить наиболее оптимальную для Казахстана;

- исследовать состояние и перспективы становления инклюзивного образования в Казахстане.

Научно-методическая база исследования. Методологическую основу исследования составляют описательный и эмпирический методы, в частности, описание, анкетный опрос, анализ и работа с документами. Публикации известных учёных и деятелей в сфере образования Казахстана, европейских стран, а также информация, исходящая от СМИ.

Объектом исследования выступает процесс становления и развития инклюзивного образования в Казахстане.

Предметом исследования является различные модели специального (инклюзивного) образования, особенности предпосылок и путей развития инклюзии в Казахстане.

Структура дипломной работы . Работа состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения, списка использованной литературы и трех приложений (программа социологического исследования и анкета социологического исследования, таблицы) .

Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной разработки темы, объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, раскрывает теоретическую и практическую значимость работы.

В первом параграфе первой главы описываются предпосылки возникновения и развитие инклюзивного образования, рассматриваются основные принципы и задачи данного феномена, рассматривается влияние спорта в развитии доступной среды для инвалидов. Во втором- современные модели инклюзивного образования. Во второй главе дается описание различных моделей и опыт зарубежных стран в области специального образования, рассматриваются тенденции и перспективы развития инклюзивного образования в Казахстане. Проведено социологическое исследование, методом анкетирования, для выявления отношения молодежи к людям с ограниченными возможностями и к внедрению инклюзивного образования в нашем государстве. В заключении подводятся итоги исследования, формируются окончательные выводы по рассматриваемой теме.

В списке использованной литературы указывается перечень источников, применявшихся в ходе написания работы.

1 Теоретические аспекты инклюзивного образования

1. 1 Предпосылки возникновения и развитие инклюзивного образования

Инвалидность выступает показателем социального неблагополучия населения, определяет социальную незрелость общества, экономическую несостоятельность, нравственную неполноценность общества. Сегодня, одна из актуальных и социально значимых проблем педагогической науки и практики является вопрос обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности в условиях массовых общеобразовательных учреждений. Образование граждан с ограниченными возможностями, обеспечивает экономическую свободу и самостоятельность, оно является частью реализации принципов независимой жизни инвалидов. В 1971 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята «Декларация о правах умственно отсталых лиц», в которой утверждалась необходимость осуществлять обеспечение прав инвалидов; права на медицинское обслуживание и лечение; право на образование; обучение; восстановление трудоспособности и покровительство, что поможет умственно отсталому лицу развивать свои способности. 1981 год - был признан годом инвалидов, который ознаменовался принятием Всемирной программы действий в отношении инвалидов, он является первым документом, в котором сформулированы принципы отношения к маломобильным группам населения [2, с. 12] .

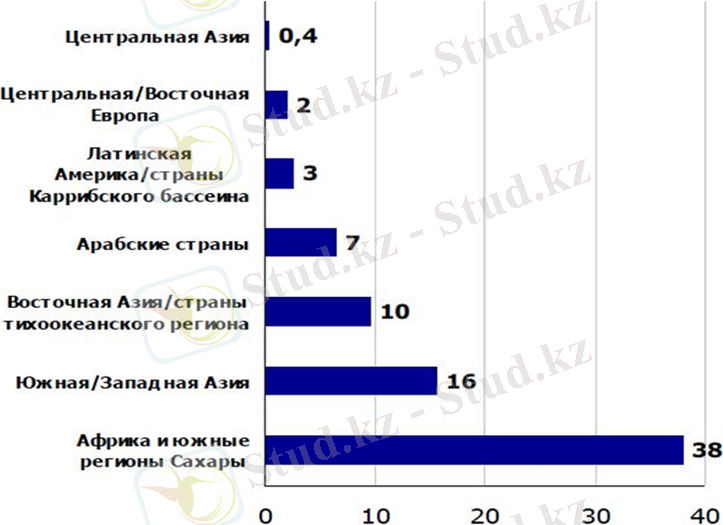

В современном мире насчитывается 650 миллионов инвалидов. Согласно данным EFA Global Monitoring, в настоящее время более 77 миллионов детей в мире не ходят в школу (рис. 1) приблизительно 30-40% детей являются инвалидами, 80% из них проживают в развивающихся странах, 781 миллион человек в мире являются неграмотными, 2/3 из них женщины.

Рисунок1 - Данные процент детей, не посещавших школу в 2008 году

Примечание - Данные Efa Monitoring

Образование, которое дает возможность всем учащимся, не взирая, на его физические возможности в полном объеме участвовать в жизни коллектива детского сада, школы, колледжа, университета - это инклюзивное образование. Инклюзивное образование обладает ресурсами, которые направлены на активацию равноправия обучающихся и их участия в жизни коллектива. Инклюзия становится новым кодовым знаком для преодоления неравенства, обретения свободы и нового качества жизни, расширение возможностей реализации творческого и познавательного потенциала ребенка-инвалида. Независимая жизнь инвалида, как и любого другого гражданина, - это право быть неотъемлемой частью жизни общества и участвовать в социокультурных процессах, иметь право на свободу выбора и доступ к труду и образованию, транспорту, средствам коммуникации, управлению жизненными ситуациями. Обучение в обычной школе расширяет социальные контакты всех субъектов учебно-воспитательного процесса, помогает наладить связи с большим количеством сверстников, помогает выполнять жизненные задачи.

Участниками инклюзивной системы выступают дети и подростки, учащиеся и студенты с ограниченными возможностями, их здоровые сверстники, родители, персонал образовательных учреждений, общественные организации, министерства. Отказ от изоляционной идеологии приведет к выравниванию шансов детей с ограниченными возможностями и, в конечном результате - реализует право на жизнь в обществе. В основе идеи инклюзивного образования лежит принятие индивидуальности каждого отдельного обучающегося и обучение организуется таким образом, чтобы суметь удовлетворить потребности каждого ребенка [3] .

Феномен интеграции в образовании имеет глубокие корни и развитые исторические традиции. Одна из его исторических форм- межпредметная интеграция (трудовая школа начала века- 20-х годов, межпредметные связи 50-х- 80-х-90х годов) - предстаёт самым значительным инновационным движением нынешнего столетия. Инклюзивное образование не просто модное веяние нашего времени, а естественный и закономерный этап в развитии системы образования в целом и подходов к детям, обладающим специальными образовательными потребностями в силу ограниченных возможностей своего здоровья. Первым официальным свидетельством успешного индивидуального обучения маломобильных детей относится к 1578 году, когда испанский монах Педро Понсе де Леон представляет родителям глухих учеников письменный отчет о результатах специального обучения [4, с. 56] .

С начала XVI века в странах Западной Европы выпускают первые пособия по обучению детей-инвалидов, а с середины XVII века открываются специальные школы. Фактически до середины XX века дети с психофизическими нарушениями обучались изолированно от нормально развивающихся детей в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях, ущемляя их права, вселяя ощущение неполноценности. История организации обучения детей с особыми образовательными потребностями в системе образования стран Западной Европы и Америки может быть условно разделена на три периода:

1) середина XVII века - 60-е год XX века - сегрегационная («медицинская») модель;

2) середина 60-х - 80-е годы - интеграционная («модель нормализации») ;

3) 80-е годы по настоящее время - инклюзивная («модель включения») .

Создание сегрегационной, или медицинской, модели организации процесса обучения детей с психофизическими нарушениями развития было обусловлено заботой о ребенке, которому для успешного обучения необходимы особые условия:

- специальные материально-технические средства (возможность обучения подсистеме Брайля незрячими детьми; звукоусиливающая аппаратура для детей с нарушениями слуха) ;

- наличие специальных педагогов (сурдопедагоги для глухих детей, тифлопедагоги для слепых детей, олигофренопедагоги для детей с интеллектуальными нарушениями) ;

- специальные программы, учитывающие возможности ребенка;

- медицинское сопровождение;

- предпрофессиональная и профессиональная подготовка.

Концепция нормализации (интеграции) - делала акцент на воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в направлении норм, принятых в том обществе, в котором он живет. Это понятие было принято в США и Канаде, и стало катализатором формирования «форм культурно-нормативной жизни тех, кто ранее был исключен из общества». Первоначально речь шла о пациентах психиатрических больниц и домов-интернатов, в том числе и детских домов, а затем был поднят вопрос, об интеграции детей с особенностями развития в среду обычных сверстников. Само понятие «нормализации» (интеграции) введено в Норвегии. Интеграция в этом контексте обычно рассматривалась как процесс, требующий от человека принять нормы, характерные для доминирующей культуры и в своем поведении следовать им.

Для модели интеграции основополагающими являются следующие принципы:

- ребенок с особенностями развития - человек развивающийся, способный осваивать различные виды деятельности;

- общество должно обеспечивать ребенку условия жизни, максимально приближенные к нормальным (соответственно отсюда название модели) .

«Интеграция» и «инклюзия» - это два термина, которые часто употребляют один вместо другого, поскольку многие учителя и школы считают их синонимами. Некоторые учителя рассматривают свои интеграционные программы как инклюзивные, в то время как другие школы, работая инклюзивно, рассматривают свою работу как интеграцию. Рассматривая каждое определение, можно заметить достаточно существенные различия между этими терминами. Основное различие заключается в том, что интеграция имеет «внешние» источники, её цель вовлечь детей с разными возможностями в уже сложившуюся школьную жизнь и школьную структуру, «нормализация» уже существующей модели обучения [5, с. 28] .

Для инклюзии характерно то, что с самого начала она рассматривает всех детей без исключения частью общеобразовательной системы, избавляя детей в какой-либо специальной адаптации, поскольку они с самого начала являются частью школьной системы. Одна из целей инклюзии направлена на то, чтобы любая школа могла быть готовой в будущем принять детей с различными возможностями, что безусловно повлечет за собой не только изменения в структуре и работе школы, но и изменения во взглядах учителей общего и специального образования, рассматривающих свою работу как обучение только определённых групп детей. Большинство школ в своей деятельности придерживаются подхода, в центре которого стоит ребенок, его нужды и потребности, и этот подход требует, чтобы все учителя были готовы соответствовать потребностям всех детей, независимо от их физических или психических отклонений [6, с. 13] .

Рисунок2 - Принципы Инклюзивного образования

Примечание-http://armseven. ru

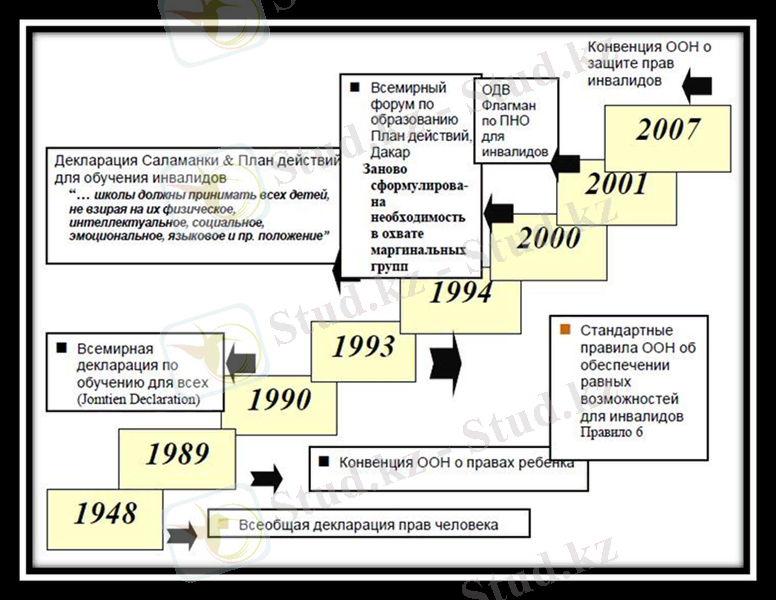

Конец 80-х годов прошлого столетия ознаменовался принятием ряда международных документов, которые содействовали изменениям в отношении к детям с ограниченными возможностями здоровья. В 1989 году Генеральной Ассамблеей ООН была единогласно принята Конвенция о правах ребенка, которую, на сегодняшний день, подписали 193 страны.

Всемирная конференция «Образование для всех», проходившая в марте 1990 года в Джомтьене (Тайланд), послужила катализатором международного движения по обеспечению базового образования для всех детей, молодежи и взрослых. К ключевым аспектами и принципам Джомтьенской Конвенции относят: всеобщий доступ к обучению; содействие обеспечению равенства; привлечение внимания к учебным результатам; расширение средств и масштабов базового образования; улучшения условий для образования и укрепления партнерских связей [7] .

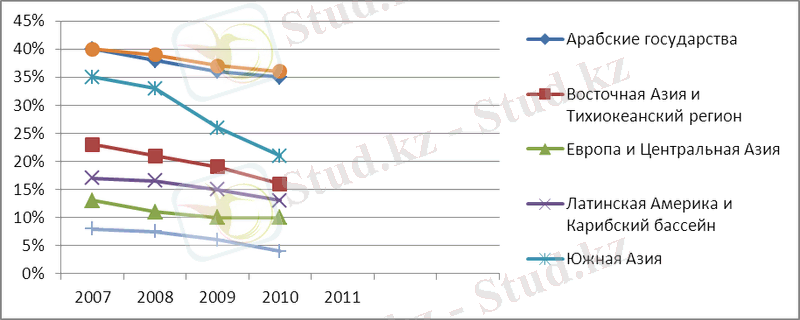

Рисунок 3 - Уровень неравенства в области здоровья(%)

Источники: Всемирный банк ООН о человеческом развитии

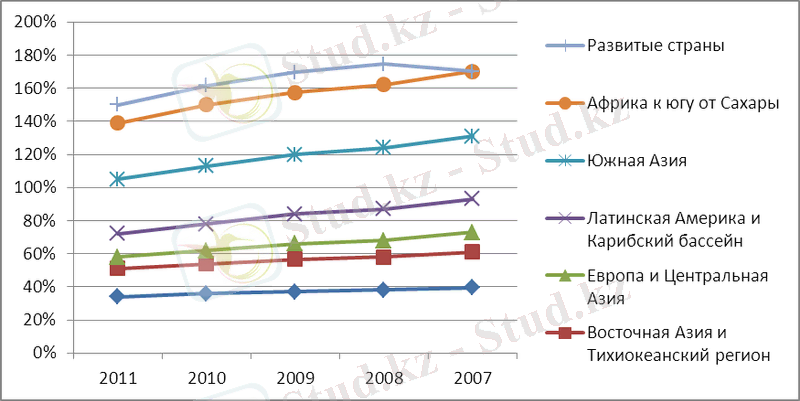

Рисунок 4- Уровень неравенства в области образования(%)

Примечание: Всемирный банк ООН о человеческом развитии

В последние 20 лет по всему миру наблюдается гораздо более значительное снижение неравенства в здоровье и образовании. Мир добился значительного прогресса в сокращении неравенства в уровне образования как с точки зрения охвата населения обучением, так и с точки зрения ожидаемой продолжительности обучения в течение периода 1990-2010 годы, особенно в Европе и Центральной Азии (потери вследствие неравенства в образовании уменьшились почти на 68%), Восточной Азии и Тихоокеанском регионе (34%) и Латинской Америке и Карибском бассейне (32%) . Как в развитых, так и в развивающихся странах, в среднем коэффициент охвата обучением в начальной школе достиг почти 100%, и больше детей стало оканчивать школу. Уменьшение неравенства, как в области здравоохранения, так и в образовании отражает соответствующие государственные приоритеты и инновации в социальной политике [8] .

1. 2 Основные принципы и задачи инклюзивного образования

Впервые принципы инклюзивного образования на международном уровне были закреплены в Саламанкской декларации «О принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями» в 1994 году, провозгласившей, что:

- каждый ребенок имеет обязательное право на образование и должен иметь возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний;

- каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и учебные потребности;

- необходимо разрабатывать системы образования и выполнять образовательные программы таким образом, чтобы принимать во внимание широкое разнообразие этих особенностей и потребностей;

- лица, имеющие особые потребности в области образования, должны иметь доступ к обучению в обычных школах, которые должны создать им условия на основе педагогических методов, ориентированных в первую очередь на детей с целью удовлетворения этих потребностей;

- обычные школы с такой инклюзивной направленностью являются наиболее эффективным средством борьбы с дискриминационными воззрениями, создания благоприятной атмосферы в обществе, построения инклюзивного общества и обеспечения образования для всех; более того, они обеспечивают реальное образование для большинства детей и повышают эффективность и, в конечном счете, рентабельность системы образования и предложившей тактику по влиянию на политику и практику обучения, для того, чтобы они действительно соответствовали этим декларациям [9, с. 89] .

Рисунок 5- Законы с 1948 по 2007годы «О правах инвалидов»

Инклюзивное образование базируется на восьми принципах:

1) Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;

2) Каждый человек способен чувствовать и думать;

3) Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;

4) Все люди нуждаются друг в друге;

5) Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;

6) Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;

7) Для всех обучающихся достижение прогресса скорее всего в том, что они могут делать, чем в том, что не могут;

8) Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.

9) Уход от опеки родителей, получение навыков социализации в самостоятельной жизни [10] .

... продолжение- Информатика

- Банковское дело

- Оценка бизнеса

- Бухгалтерское дело

- Валеология

- География

- Геология, Геофизика, Геодезия

- Религия

- Общая история

- Журналистика

- Таможенное дело

- История Казахстана

- Финансы

- Законодательство и Право, Криминалистика

- Маркетинг

- Культурология

- Медицина

- Менеджмент

- Нефть, Газ

- Искуство, музыка

- Педагогика

- Психология

- Страхование

- Налоги

- Политология

- Сертификация, стандартизация

- Социология, Демография

- Статистика

- Туризм

- Физика

- Философия

- Химия

- Делопроизводсто

- Экология, Охрана природы, Природопользование

- Экономика

- Литература

- Биология

- Мясо, молочно, вино-водочные продукты

- Земельный кадастр, Недвижимость

- Математика, Геометрия

- Государственное управление

- Архивное дело

- Полиграфия

- Горное дело

- Языковедение, Филология

- Исторические личности

- Автоматизация, Техника

- Экономическая география

- Международные отношения

- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда