Составление экономических карт с использованием ГИС и оценка влияния экономико-географических факторов на социально-экономическое развитие Зеленовского и Казталовского районов Западно-Казахстанской области

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Казахстанский национальный университет им. аль-Фараби

Факультет географии и природопользовании

Кафедра картографии и геоинформатикии

Дипломная работа

Тема: « Составление экономических карт с помощью ГИС технологий (на примере карт Западно-Казахстанской области) »

Выполнил Джумагалиев Н. Т.

Специальность геодезия картография

Научный руководитель ст. препод. Какимжанов Е. Х.

Допущен к защите

Заведующий кафедры к. г. н., доцент Керимбай Н. Н.

Алматы, 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Актуальность темы исследования. Вопросы развития территории и факторов обусловливающих их относится к одной из актуальных задач социально-экономической географии. В свете социально-экономических преобразований последних лет решение этой задачи начинает обретать большое прикладное значение. Объективная оценка географического положения как фактора влияющего на развитие территории невозможно без оценки результатов этого влияния, в этом ряду является актуальной рассмотрение социально-экономического развития территории как результат влияния географического положения. В связи с этим решение задачи оценки географического положения на развитие территории сводится к созданию приемлемых методов оценки развития территории.

Место, занимаемое любым ареалом, в системе географического разделения труда в значительной мере определяется экономико-географическим положением, поэтому в современном мире выгодное географическое положение становится конкурентным преимуществом территории при распределении ограниченных ресурсов. В этой связи становится актуальной проблема развитие территории не имеющих подобных конкурентных преимуществ.

Изученность темы. Категория «экономико-географическое положение» была предложена в советской науке на рубеже 20-30 годов ХХ в. И. Алкиным и позднее детально разработана Н. Н. Баранским, И. М. Маергойзем и рядом других ученых. Основным в трудах Н. Н. Баранского, является то, что роль экономико-географического положения рассматривались им как пространственное отношение какой-либо территориальной единицы к объектам или данностям окружающей территории, имеющие то или иное экономическое значение.

Значение трудов И. М. Маергойза в дальнейшей разработке теории экономико-географического положения в том, что автор подходил к понятию «экономико-географическое положение» как к сложной, взаимосвязанной совокупности территориальных отношений имеющих территориально-временной характер. И. М. Маергойз считал, что будущее территориального объекта в известной мере можно определить исходя из текущего экономико-географического положения объекта. Данная точка зрения на проблему экономико-географического положения объекта особенно актуальна в настоящее время - выгодное экономико-географическое положение территории большой вклад в инвестиционную привлекательность территории.

Как уже отмечалось оценка географического положения как фактора влияющего на развитие территории невозможно без оценки результатов этого влияния. Методы оценки развития территории в современной наука весьма разнохарактерны. Различаются они в выборе критериев, методов оценки, в выборе факторов определяющих развитие территории (Ю. Д. Дмитревский) .

Роль социальной инфраструктуры в развитии территории были отмечены еще в советской научной среде и нашли свое продолжение в современной российской географической науке (И. К. Орфанова, Г. С. Камерилова, Г. М. Александрова, М. В. Прохорчук, Д. В. Овчинников, Н. М. Сысоева, В. П. Мосунов, С. В. Дуденко, Э. Куратовой) . В этих трудах рассматривается как влияние частных факторов на развитие той или иной территории, так и комплекс факторов.

Новая парадигма в развитии современного общества - экологизация и гуманизация человеческой среды, ориентация на принципы «устойчивого развития» - затронули и современную науку. Подход к оценке развития территории с точки зрения качества жизни населения, развития человеческого потенциала, устойчивого развития посвящены работы А. И. Чистобаева, Т. Н. Шелехова, Л. С. Мокрушиной, Г. Е. Мекуша.

Отражение развития территории через комплекс экономических показателей и методы оценки развития территории, на основе этих показателей нашли отражение в работах В. Лескина, А. Шевцова и А. Полынева. Работа первых двух авторов используются Министерством экономического развития и Министерством финансов Российской Федераций в ряде исследований межрегиональной дифференциации.

В среде отечественных исследователей занимающихся проблемами развития регионов можно отметить работы М. Х Сарсенова, М. Г. Баженова, Р. Г. Абдрахимова и С. Гайсиной. Особо следует отметить разработанную и применяемую Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан критерии оценки сельских территории и оценка территориальных факторов расселения. Эти разработки нашли отражение в Государственной программе развития сельских территорий на 2004-2010 гг. и в Стратегий территориального развития до 2015 года.

Цель исследования следующее: на основе анализа и оценки текущего социально-экономического состояния определить степень зависимости территориального развития от экономико-географических факторов. Для достижения указаных целей потребовалось решение следующих задач:

-обобщив современные научно-практические знания определить особенности теоретико-методологических основ социально-экономического развития;

- определение показателей отражающих степень социально-экономического развития территории или его того или иного аспекта;

Объектом исследования является влияние экономико-географических факторов на развитие Зеленовского и Казталовского районов Западно-Казахстанской области, ее социально-экономический аспект.

Предметом исследования являются совокупность экономических, социально-демографических, природно-хозяйственных отношений, процессов, механизм влияния этих процессов на развитие исследуемых территории.

Теоретической и методологической основой исследования явились методы оценки территориального развития отраженные в трудах отечественных и зарубежных ученных.

Информационную базу работы составили статистические данные, предоставленные областным управлением статистики Западно-Казахстанской области; районными отделами статистики; обзорно-аналитическая информация, полученная в аппарате Акима Зеленовского и Казталовского районов; отчет о реализации государственной программы развития сельских территории за 2005 и 2006 гг. предоставленная департаментом строительства по Западно-Казахстанской области; картографические и справочные материалы по Западно-Казахстанской области.

В работе использовались критерии и стандарты, разработанные и используемые Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан.

Обоснование теоретических положений и аргументация выводов осуществлялись на основе реализации методов эмпирического, сравнительного, статистического и картографического анализа.

Научная новизна исследования. На основе обобщения и анализа показателей, отражающих состояние социально-экономического развития сельских округов, впервые проведен анализ влияния экономико-географических факторов на социально-экономическое развитие Зеленовского и Казталовского районов.

Научная новизна исследования заключается в примененных методах и приемах оценки аспектов социально-экономического развития территории на уровне сельского округа.

Практическое значение исследования. Использованные в работе методы оценки социально-экономического развития территории низшего административного ранга могут быть использованы в дальнейшем в научных работах студентов.

Глава 1. Методические особенности изучения экономико-географических факторов развития территории.

При экономико-географической характеристике территории, исходя из целей и задач исследования, используется множество методов, показателей и критериев оценки развития территории. Естественно возникает необходимость из этого многообразия методического материала выбрать те из них, которые наиболее соответствовали бы целям и задачам исследования. Для этого необходимо анализ и на основе этого анализа классификация и выбор методического материала, наиболее полно соответствующие целям исследования.

В целях понимания сути анализируемых методик и значения используемых показателей необходимо понимания термина «фактор развития территории». Э. Б. Алаев приводит следующее определение термина «фактор регионального развития (или - фактор развития) - …. это такой внутренний ресурс таксона, который влияет на развитие (или требует изменения) компонентной структуры данной территории»[1] .

В статье «Комплексные оценки в региональных характеристиках» профессор Ю. Д. Дмитревский приводит следующую группировку показателей исходя из предметной области исследования [2] . Так, по мнению профессора Ю. Д. Дмитревского при экономико-географической характеристике территории наиболее важны такие показатели: площадь; величина и структура природно-ресурсного потенциала; численность населения; основные показатели экономического развития, в первую очередь - национальный на душу населения; территориальная дифференциация природных, трудовых, материально-технических ресурсов.

При социально-географической характеристике можно использовать такие показатели: площадь; численность населения, его этнический и конфессиональный состав, размещения населения, доля административного центра во всем населении; социальный и профессиональный состав населения; уровень развития непроизводственной инфраструктуры и соответствующий ему уровень образования, культуры, состояния здоровья людей.

Экономико-географическая оценка природных ресурсов включает оценку их величины, потребностей в них и возможности их освоения, использования. В качестве определения совокупности природных ресурсов, ее величины и структуры, Ю. Д. Дмитревский предлагает использовать понятие «природно-ресурсный потенциал территории», которая является «совокупностью природных ресурсов территории. Величина природно-ресурсного потенциала - количественно выражение этой совокупности. Структура природного потенциала - соотношение между различными видами природных ресурсов внутри характеризуемой территории . . . в них входит и природные условия, поскольку отделить природные ресурсы от природных условий практический затруднительно. Физико - географическое положение, рельеф . . . надо учитывать при общей оценке природных ресурсов. » [2, с. 25] . Для количественно выраженной оценки величины и структуры природного потенциала автор предлагает применить показатели стоимостной оценки позволяющих произвести их абсолютную оценку исходя из их стоимости.

Для оценки населения и трудовых ресурсов, Ю. Д. Дмитревский приводит несколько показателей, для нас представляют интерес следующие [2, c. 26] :

Для определения степени равномерности размещения населения по территории предложен, метод анализа ближайшего соседства, при котором определяют показатель, характеризующий территориальную концентрацию населения:

где R n - показатель территориальной концентрации населения, D - среднее расстояние между ближайшими поселениями, S - площадь изучаемой территории; п - число поселений. При совершенно равномерном распределении населенных пунктов по территории показатель имеет максимальное значение - около 2, 15, при скученности населения в одном пункте - 0, при беспорядочном, случайном их распределении - 1, 0.

Степень равномерности размещения населения измеряют также при помощи индекса территориальной концентрации . Его определяют по формуле:

где K ТК - индекс территориальной концентрации; S i и P i - доля площади и доля населения і -го района в площади и населении всей страны.

Для количественной оценки степени неравномерности размещения населения (она в той или иной мере отражает и неравномерность в размещении трудовых ресурсов) целесообразно применять также показатель концентрации населения, предложенный А. А. Долининым [2, c. 26] . Степень концентрации населения , по его мнению, прямо пропорциональна отношению числа жителей территорий с высокой плотностью населения к числу жителей всего изучаемого ареала и обратно пропорциональна отношению площади этих территорий к площади всего ареала:

где К - показатель концентрации населения; Н В - численность населения территорий с плотностью, превышающей подобранную в зависимости от специфики размещения населения величину (называемую границей плотностей) ; Н - численность населения всего изучаемого ареала; Т В - площадь территорий с высокой плотностью; Т - площадь всего ареала.

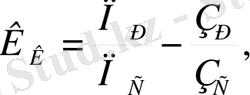

После нескольких преобразований эта формула приобретает следующий вид:

где К - показатель концентрации населения; П В - плотность населения территории, где она превышает заранее заданную величину; П - средняя плотность населения изучаемого ареала.

А. А. Долинин полагал, что за границу плотности следует принимать число, в несколько раз превосходящее среднюю плотность населения исследуемого ареала.

Важным компонентом развития территорий является материально-технический ресурс, отражающий уровень развития экономики, а их пространственная дифференциация - территориальную структуру, территориальную организацию хозяйства.

Существуют количественные показатели для характеристики территориальной дифференциации транспортной сети, обеспеченности ею стран и районов. Среди этих показателей есть и довольно простые (густота сети относительно территории и относительно населения) и более сложные (среди них - коэффициент Энгеля и Успенского) .

Коэффициент Энгеля (Юдзуру Като) - d.

где L - длина сети в километрах; S - площадь в сотнях квадратных километров; P - население в десятках тысяч человек.

Коэффициент Успенского - d 1 .

где Г - грузооборот транспорта на анализируемой территории.

Более точно отражает картину обеспеченности транспортной сетью видоизменненый Л. И. Василевским коэффициент Успенского - d 2 .

где Q - суммарная масса всех видов продукции промышленности и сельского хозяйства (в тыс. тонн), произведенных в районе и ввезенных в его пределы.

Все названные показатели исчисляют либо для всей территории, либо только для обжитой, по фактической длине сети или в условном эквиваленте железных дорог. «Водные пути в среднем равноценны железным дорогам; 1 км обычного шоссе (автодорога с твердым покрытием) соответствует 0, 15, 1 км автомагистралей - 0, 45, а 1 км грунтовых дорог - только 0, 01 км железных дорог; 1 км магистральных трубопроводов среднего диаметра (13 дюймов) для нефти и нефтепродуктов можно приравнять к 1 км, а 1 км газопроводов - к 0, 3 км железных дорог; 1 км воздушных путей - к 0, 025 км железных дорог»

Венец характеристики хозяйства той или иной территории - анализ масштаба (величины) производственных сил, их отраслевой и территориальной структур.

Масштаб производительных сил определяют по нескольким показателям. Среди них валовой общественный продукт, или национальный доход страны, района, промышленного центра - общий и на душу населения. Важно определить и коэффициент национального дохода.

Отраслевую структуру хозяйства определяют при помощи разработанных Советом по изучению производительных сил индексных методов выявления отраслей специализации включающих методы расчета коэффициентов локализации, душевого производства, межрайонной товарности. Коэффициент локализации дает представление о сосредоточении данного производства на территории исследуемого района:

где К Л - коэффициент локализации; П Р - доля отрасли во всем производстве района; П С - доля той же отрасли во всем производстве страны.

Коэффициент душевого производства района вычисляют по формуле:

где К Д - коэффициент душевого производства района; О Р/С - доля отрасли района в данной отрасли всей страны; Н Р/С - доля населения района в населении страны.

Производства, имеющие коэффициент К Л и К Д больше единицы, - ведущие, определяющие; их называют отраслями специализации.

Названные коэффициенты могут быть дополнены коэффициентами межрайонной товарности:

где К МТ - коэффициент межрайонной товарности; В Р - вывоз из района данной продукции; П Р - производство данной продукции в районе.

Как видно, коэффициент межрайонной товарности показывает долю данной продукции, поступающей за пределы района. При достаточно большой его величине отрасль, производящая данную продукцию, является отраслью специализации района.

Для определения общей доли района в территориальном разделении труда иногда используют показатель так называемого общего уровня специализации района :

где С - показатель общего уровня специализации района; Р В - совокупный общественный продукт, произведенный в районе и вывезенный за его пределы (в стоимостном выражении), Р П - совокупный общественный продукт (в стоимостном выражении) .

При анализе территориальной структуры хозяйства района важно определить уровень комплексности развития его хозяйства. «В первом приближении, - пишет В. В. Кистанов, - для оценки уровня районной комплексности К У можно сопоставить соотношение удельных весов района в стране по основным экономическим ресурсам, например трудовым и топливным ( Р 1 , Р 2 ), с соотношением удельных весов соответствующих отраслей, например трудоемких и энергоемких ( П 1 , П 2 ) :

Для определения степени неравномерности размещения производстваможно использовать коэффициент неравномерности размещения (коэффициент концентрации) - К К . Он, в частности, применим при исследовании степени концентрации сельскохозяйственного производства и его отдельных отраслей.

(13)

(13)

где П Р - производство данного вида сельскохозяйственной продукции в районе; П С - производство той же продукции во всей стране; З Р - общая сельскохозяйственная площадь в районе; З С - общая сельскохозяйственная площадь в стране.

При отсутствии данных о производстве какой-либо культуры или продукции животноводства с некоторой погрешностью (она вытекает из различий в урожайности и продуктивности скота) показатели производства могут быть заменены данными о посевных площадях или поголовье скота.

Если К У = 0, концентрация отрасли в районе соответствует средней по стране; если К У >0, концентрация повышена; если К У < 0 - понижена.

Для характеристики территориальной структуры хозяйства можно применить также коэффициент территориальной концентрации:

где В Р - валовая продукция района; В С - валовая продукция страны; О Р - основные производственные фонды района; О С - основные производственные фонды страны; П Р - число занятых в материальном производстве районе; П С - число занятых в материальном производстве страны (все названные показатели исчисляют на 1 км 2 территории) . Чем меньше различия (отклонения) между коэффициентами концентрации по районам, тем пропорциональнее территориальная структура хозяйства.

С. Я. Ныммик предлагал «найти синтетический показатель пространственной концентрации производительных сил, т. е . . . определить характеристику относительного географического положения любого пункта территории по отношению к скоплению «масс» населения ( Q ), основных фондов ( F ), производимой продукции ( Р ) ».

Среди методов не представленных в статье Ю. Д. Дмитревского, но представляющих большое значение при исследовании населения являются следующие:

Интенсивность миграции измеряется коэффициентом интенсивности, который характеризует отношения размера миграции к общей численности населения рассматриваемой территории [3] .

- Информатика

- Банковское дело

- Оценка бизнеса

- Бухгалтерское дело

- Валеология

- География

- Геология, Геофизика, Геодезия

- Религия

- Общая история

- Журналистика

- Таможенное дело

- История Казахстана

- Финансы

- Законодательство и Право, Криминалистика

- Маркетинг

- Культурология

- Медицина

- Менеджмент

- Нефть, Газ

- Искуство, музыка

- Педагогика

- Психология

- Страхование

- Налоги

- Политология

- Сертификация, стандартизация

- Социология, Демография

- Статистика

- Туризм

- Физика

- Философия

- Химия

- Делопроизводсто

- Экология, Охрана природы, Природопользование

- Экономика

- Литература

- Биология

- Мясо, молочно, вино-водочные продукты

- Земельный кадастр, Недвижимость

- Математика, Геометрия

- Государственное управление

- Архивное дело

- Полиграфия

- Горное дело

- Языковедение, Филология

- Исторические личности

- Автоматизация, Техника

- Экономическая география

- Международные отношения

- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда