Моделирование регистрируемых межрегиональных миграционных потоков в Казахстане: факторы, барьеры и социально-экономические последствия

ВВЕДЕНИЕ

Миграция населения оказывает большое влияние на социально-экономическое положение страны. Она определяет не только демографическую структуру страны, но и является важным показателем социально-экономического развития не только страны, но и ее отдельных регионов. Эффективное перераспределение трудовых ресурсов играет огромную роль в развитии экономики отдельного региона, а значит и для экономики страны в целом. Это говорит о целесообразности изучения не только внешних, но и внутренних миграционных потоков.

В зарубежных исследованиях можно встретить термин «People vote with their feet», что означает «Люди голосуют ногами». Этот термин означает, что люди мигрируя из одного региона в другой, способствуют определению так называемого рейтинга благополучности и развитости регионов. Если в одном регионе страны наблюдается большой отток населения, а в другом напротив, идет процесс перенаселения, то подобная ситуация должна вызвать подозрения со стороны властей и должны быть предприняты соответствующие меры по урегулированию прежде всего социально-экономического положения неблагополучного региона.

Таким образом, межрегиональная миграция была и остается основным действующим механизмом оценки социально-экономической дифференциации регионов.

Основными социально-экономическими последствиями межрегиональной миграционной подвижности являются дисбалансы, которые могут возникнуть в экономике страны, так как миграционный процесс-это прежде всего процесс перемещения трудовых ресурсов.

На данный момент времени существует не так много исследований, посвященных анализу межрегиональной миграции, а работы по моделированию миграции в Казахстана практически отсутствуют.

Таким образом, связь между внутренней миграцией и экономикой страны, факторы миграции, остаются во многом неизученными. Из этого вытекают проблемы с прогнозированием трудовых ресурсов, социальной сферы, непонимание последствий миграции для отдельных регионов страны, проблемы с управлением.

Все сказанное выше обосновывает актуальную и практическую значимость проведенного исследования.

Объект дипломной работы- регистрируемые межрегиональные миграционные потоки в Казахстане. Миграция, согласно широкому используемому определению -это перемена места жизненного пространства. Синонимом миграции в зарубежной литературе является термин мобильность населения. Устоявшееся отечественное определение следующие: миграция населения (от лат. migration) -переселение, перемещение людей (мигрантов) через границы тех или иных территорий с переменой места жительства навсегда или на более длительное время. В работе мы часто будем оперировать термином миграционный поток-это общее число мигрантов (или перемещений) из района выбытия в район прибытия данного миграционного интервала, периода времени, в течение которого учитывается миграция. Здесь следует отметить, что мы располагаем только данными об объемах миграционных потоков. Очевидно что, это только часть перемещений, которые реально совершаются в пределах страны.

Предметом исследования являются факторы, барьеры и последствия регистрируемых внутренних миграционных потоков в Казахстане.

Цель данного исследования- определение основных факторов, барьеров и последствий миграции в Казахстане на основании построения модели межрегиональной миграции.

Для выполнения данной цели были поставлены ряд задач:

-Провести тщательный анализ работ по моделированию межрегиональной миграции в Казахстане и в мире

-Сформировать базу статистической информации по основным социально-экономическим, демографическим показателям, а также сформировать информационную базу данных о межрегиональной миграции

-Построить модель межрегиональной миграции Казахстана

- Выявить основные факторы, оказывающие влияние на миграционную подвижность в стране

В первой главе проводится обзор литературы по моделированию миграции в мире и анализу межрегиональной миграции в Казахстане. Выделяются основные детерминанты, особенности подходов к моделированию, обсуждаются эконометрические методы.

Во второй главе обсуждается выбор эконометрической модели, набор объясняющих факторов миграции, приводятся этапы процесса моделирования миграции. Проводится тщательное сравнение моделей панельных данных, реализуется ряд тестов для получения адекватной модели. Выявляются основные детерминанты внутренних межрегиональных процессов.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ

- Эволюция теорий миграции

Миграция-это совокупность различных по своей природе территориальных перемещений людей с изменением места жительства. Выделяют два вида миграции: внутреннюю (межрегиональную) и внешнюю. В Казахстане ситуация с внутренней миграцией обстоит следующим образом -много городов и даже областей полагаются на единственную промышленность, а в некоторых случаях даже на единственное предприятие. Межотраслевое перераспределение поэтому требует наличия мобильности факторов. При этом одной из основных проблем при изучении миграции является анализ факторов и причин, определяющих масштабы, направление и структуру миграционных исследований. Исследование этой проблемы определяет общую черту эволюции анализа миграции. Первый подход называемый дескриптивным или описательным был характерен для исследований конца 19 века-первой трети 20 века. С середины 1920-х годов получил развитие второй подход, который связан с именами таких ученых как Young (1924), Stouffer(1940), Stewart (1941), Zipf (1942), Lowry (1966), Rogers (1967), Greenwood (1969) и т. д. Если первый подход был описательным, то со второго начинается разработка моделей с применением математических методов, позволяющих определить основные факторы миграции. Большую роль в развитии моделирования миграции в 20 веке сыграло развитие технологии и совершенствование математического аппарата, в первую очередь появление различных эконометрических методов. Появление и развитие в 20 веке вычислительной техники позволило преодолеть трудоемкость расчетов, вызванную необходимостью сбора и обработки большого объема статистической информации.

Одним из первых ученых, пытавшихся формализовать факторы миграции является английский ученый Ravenstein. Используя статистические данные о миграции в США и ряде европейских стран Ravenstein в конце 19 века сделал 7 обобщений, но впоследствии при изучении миграционных данных по США и другим странам их количество было дополнено до десяти, которые назвал «законами миграции» (Laws of Migration) . Он опубликовал их в 1885 году и подчеркнул значительное влияние расстояния между регионами и численности населения этих регионов на величину миграционного обмена между ними [1, C. 286-288] .

В своей диссертации, посвященной анализу внутренней миграции в России Вакуленко Е. С. рассматривает «законы миграции». Эти законы были выялены в 20 веке ученым Grigg в 1977 году на основе сбора различных статистических данных во многих европейских странах и США, затрагивающих внутренние миграционные процессы.

«1. Миграция и расстояние. Основная часть мигрантов мигрируют на небольшие расстояния, при этом происходит смещение населения в направлении крупных промышленных и торговых центров

2. Миграция происходит ступенчато: быстро растущие города привлекают мигрантов из близлежащих населенных пунктов (небольших селений и городов), при этом их места занимают мигранты из дальних населенных пунктов

3. Каждый основной поток миграции создает свой компенсирующий контрпоток, Суть данного закона заключается в следующем: всегда существует поток из села в город и обратный ему поток-из города в село. Поэтому чистая миграция из пункта А в пункт В всегда будет меньше по сравнению с валовой миграцией между этими пунктами.

4. Различия между миграцией в село и в город. Сельские жители более склонны к миграции, чем жители из города. Поэтому миграционный поток из села всегда больше, чем из города в село.

5. Гендерные различия в миграции. Как правило, женщины более склонны к миграции, чем мужчины. Однако, женщины подвижней мужчин в перемещениях внутри страны, мужчины подвижней женщин в перемещениях на длинные расстояния.

6. Возраст мигрантов. Большинство людей, которые мигрируют -совершеннолетние, тогда как семьи редко мигрируют из страны происхождения

7. Рост населения городов. Мигранты, перемещающиеся на большие расстояния, как правило, направляются в какой-либо крупный промышленный или торговый центр

8. Миграция в свете технологий и коммуникаций. Масштабы миграции увеличиваются с ростом и развитием промышленности, торговли и в основном с развитием транспорта» [1, C. 285] .

Главные причины миграции- экономические. Это одно из самых главных обобщений Ravenstein о миграции. Идея этого закона состоит в том, что экономические факторы доминируют в процессе принятия решения о миграции.

Такие факторы, как неблагоприятный климатические условия, «плохие и угнетающие» законы, плохая социальная среда, высокий уровень налогов и даже такие виды принуждения как работорговля и депортация могут быть факторами и являются основными причинами миграции, но ни один из этих факторов не может сравниться по величине с миграционными потоками, которые вызваны желанием людей, присущим большинству людей улучшить свое финансовое и материальное положение [1, C. 286] .

Хотя прошло много лет, многие из этих законов справедливы и по сей день и продолжают служить отправной точкой для большинства моделей миграции, что доказывает их объективность. Первой эконометрической работой, основанной на исследовании Равенштейна является математическая модель миграции, предложенная Young в 1924 году. Янг в 1924 году исследовал сельскую местность в штате Нью-Йорк и используя второй закон Равенштейна построил первую интеракционную модель миграции (модель пространственного взаимодействия) :

(1. 1)

где M v - число мигрантов из региона i в регион j, Р, - численность населения региона j, D tJ - расстояние между регионами i и j, к - коэффициент пропорциональности, определяемый эмпирически [2, C. 3-37] .

В 1941 году американским астрономом Джоном Стюартом (Stewart ) был сформулирован гравитационный закон пространственного взаимодействия, согласно которому «демографическая» сила взаимодействия между двумя регионами прямо пропорциональна численности населения региона выхода и региона притяжения мигрантов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между регионами [3, 89-90] .

Гравитационный закон послужил основой для построения в начале 1940-х годов гравитационной модели миграции:

(1. 2)

где М . - число мигрантов из региона i в регион j, P t - численность населения региона выбытия, Р, - численность населения региона прибытия j, D tj - расстояние между регионами i nj, k - коэффициент пропорциональности, определяемый эмпирически [4, C. 680] .

Из формулы 1. 2 видно, что основными детерминантами в гравитационной модели миграции являются расстояние между регионами прибытия и выбытия, а также численность населения в этих регионах.

В 1940 году Стоуффер ( Stouffer, 1940) предложил модель пространственного взаимодействия. Основным отличием данной модели миграции от гравитационной являлось, что между миграцией и расстоянием не всегда существует взаимосвязь. Суть модели пространственного взаимодействия заключается в том, что миграционный поток между регионами находится в прямой зависимости от возможностей в регионе прибытия и в обратной от «промежуточных возможностей», возникающих в процессе перехода из одного региона в другой. В своей модели Стоуффер предложил использовать общее количество мигрантов, а в качестве меры «промежуточных возможностей» использовал круг с центром в регионе i и радиусом, равным расстоянию между регионами i и j [5, C. 845] .

В 1950 году ученый Стьюарт Додд предложил так называемые специфические индексы (specific indices), то есть поправочные коэффициенты, с помощью которых могут быть косвенно учтены и другие факторы, влияющие на миграционные процессы (к примеру, уровень доходов на душу населения, уровень образования в регионе, количество больничных коек на душу населения, доля населения в трудоспособном возрасте и т. д. )

К основным недостаткам гравитационных моделей миграции относятся:

- наличие предположения о симметричности миграционных потоков, то есть , которое практически никогда не встречается в реальности

- гравитационные модели миграции зачастую имеют низкую объясняющую и следовательно прогностическую функцию, которая во многом объясняется наличием всего трех факторов миграции

- неоднозначная спецификация показателя расстояния между регионами. Неоднозначность спецификации заключается в том, что разными учеными воспринимается по-разному, применяемые в гравитационных моделях в качестве расстояний между регионами единицы длины и времени.

Основным достоинством гравитационных моделей миграции является относительная простота построения и использования этих моделей и доступность статистической информации для любого вида анализа (межрайонные, межрегиональные, межстрановые миграции и др. )

В 1966 году Эверетт Ли предложил новую теорию факторов миграции (теория «притяжения-выталкивания»), которая явилась началом нового качественного этапа анализа миграционных процессов. Э Ли одному из первых удалось определить основные факторы, влияющие на миграционный процесс, так называемые выталкивающие и притягивающие факторы (Push/Pullfactors) . Согласно теории Э. Ли, каждый миграционный поток характеризовался некими факторами прибытия и выбытия, а также промежуточные препятствия, называемые вмешивающими обстоятельствами (например, неблагоприятные климатические условия, расстояние между регионами) . Теория миграции Э. Ли учитывала также индивидуальные характеристики мигрантов как отдельный фактор, от которого в немалой степени зависит принятие решения индивидуумами о миграции. В дальнейшем Э. Ли сделал предположение, согласно которому все факторы, влияющие на принятие решения о миграции и непосредственно на сам процесс миграции могут быть обобщены в четыре класса [6, C. 48] :

- факторы региона выбытия мигрантов;

- факторы потенциального прибытия мигрантов;

- вмешивающие обстоятельства или промежуточные препятствия (расстояние между регионами и др. ) ;

- факторы, связанные с индивидуальными (субъективными) характеристиками мигрантов (личные факторы) ;

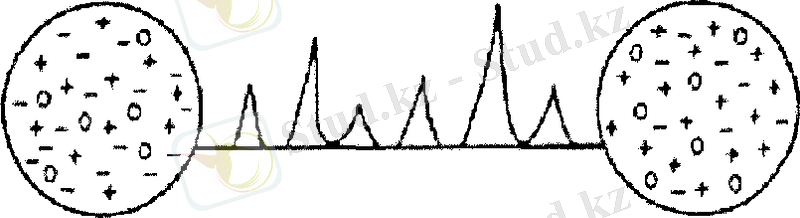

Первые три класса факторов миграции представлены на рис. 1. Как видно из этого рисунка, факторы, связанные с регионами выбытия и прибытия мигрантов , делятся на три вида. Первые из них удерживают население в данном регионе, другие выталкивают или притягивают его. Причем, к выталкивающим факторам (push-factors ) относились: факторы экономического характера (низкий уровень дохода, безработица, высокий уровень налогов), а также факторы политического и социального характера (войны, дискриминация, ограничения на свободу слова, совести и вероисповедания, отсутствие социальной поддержки), неблагоприятные природные и климатические условия, и др, поэтому обозначим их через символ «-». Следовательно притягивающими факторами ( pull-factors) будут высокий уровень экономического развития региона, высокие доходы, отсутствие ограничения на рынок труда, социальная поддержка, наличие условий для развития малого и среднего бизнеса и т. д. обозначим их на рис. 1 через символ «+» Кроме факторов притяжения и выталкивания, на миграционные процессы действуют также промежуточные факторы, а факторы, оказывающие нейтральное (индифферентное) влияние на миграционный поток обозначим символом «0».

Промежуточные факторы появляются с увеличением расстояния между регионами могут выступать в качестве ограничителей миграционных потоков. К ним относятся высокий уровень транспортных расходов, законодательное регулирование миграции, наличие информации о потенциальном регионе прибытия и др. Вмешивающиеся обстоятельства , возрастающие с увеличением расстояния между регионами выбытия и прибытия мигрантов, выступают в качестве ограничения миграционных потоков. В число последних входят, к примеру, транспортные издержки, законодательные ограничения на перемещения, недостаток информации о предполагаемом регионе прибытия и т. д. Кроме этих факторов выделяют также личные факторы, которые могут ускорять или замедлять миграцию. По Э. Ли миграция является процессом селективным, то есть совокупность притягивающих и выталкивающих факторов, которые учитываются потенциальным мигрантом при принятии решении о смене постоянного места жительства изменяются от одного индивидуума к другому. Однако, можно объединить людей, наборы «благоприятных» факторов которых почти совпадают, это позволит анализировать действия представителей этой группы. Зачастую людям более склонным к смене места жительства можно отнести высокообразованных людей, которые уже могут иметь высокое социальное положение в своем регионе, но тем не менее имеют возможность получить более высокое положение в другом регионе. Высокая мобильность характерна в основном для молодежи и людей, так как миграция зачастую означает карьерный рост, следовательно и высокие доходы. работник в свою очередь рассматривает в первую очередь негативные, выталкивающие факторы. Согласно гравитационной теории миграции Э. Ли человек прежде всего рассматривается как активный агент, способный самостоятельно принять решение о миграции.

Например, одни люди могут быть более консервативными в своих взглядах и бывают зачастую не склонны к изменению места жительства, тогда как другие люди могут изменить свое место жительство ради улучшения материального и финансового положения и т. д. Важным фактором, влияющим на склонность к передвижению, является нахождение индивидуума на определенных этапах жизненного цикла. Например, к покиданию исходного региона склонны те, кто завершил образование, то есть выходят на рынок труда, или вступают в брак, а те люди, которые разводятся или покидают рынок труда (например, выходящие на пенсию) наоборот могут мигрировать в исходный регион .

Причем некоторые личные факторы могут быть неизменными в течение всей жизни индивида, а другие факторы связаны с жизненными циклами индивида и периодами перехода от одного жизненного цикла к другому (Lee, 1966, р. 49-52) .

Примечание- взято из источника [7, C. 76]

Рисунок 1. 1 Факторы миграции и вмешивающиеся обстоятельства, влияющие на миграцию между регионами выбытия и прибытия

Согласно теории Э Ли некоторые факторы действуют на большинство индивидов, а другие - только на отдельных людей. Например, наличие в потенциальном регионе прибытия. Регион выбытия благоприятных природных и климатических условий является привлекательным фактором для большинства индивидов, тогда как высокое развитие уровня здравоохранения или высокий уровень среднего и высшего образования в этом регионе может быть индифферентным (нейтральным) фактором, а в ряде случаев даже отталкивающим фактором, так как наличие таких условий предполагает высокий уровень налогов по региону [6, C. 50] .

... продолжение- Информатика

- Банковское дело

- Оценка бизнеса

- Бухгалтерское дело

- Валеология

- География

- Геология, Геофизика, Геодезия

- Религия

- Общая история

- Журналистика

- Таможенное дело

- История Казахстана

- Финансы

- Законодательство и Право, Криминалистика

- Маркетинг

- Культурология

- Медицина

- Менеджмент

- Нефть, Газ

- Искуство, музыка

- Педагогика

- Психология

- Страхование

- Налоги

- Политология

- Сертификация, стандартизация

- Социология, Демография

- Статистика

- Туризм

- Физика

- Философия

- Химия

- Делопроизводсто

- Экология, Охрана природы, Природопользование

- Экономика

- Литература

- Биология

- Мясо, молочно, вино-водочные продукты

- Земельный кадастр, Недвижимость

- Математика, Геометрия

- Государственное управление

- Архивное дело

- Полиграфия

- Горное дело

- Языковедение, Филология

- Исторические личности

- Автоматизация, Техника

- Экономическая география

- Международные отношения

- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда