Знаково-символическая система в казахском, английском и китайском языках: семиотика, типология и этносоциокультурная специфика

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ 1 СЕМИОТИКА И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЗНАКА

1. 2 Признаки и свойства знака

1. 3 Основные функции знаков

1. 4 Структура и традиционная классификация знаков по Ч. С. Пирсу

1. 5 Типологическая классификация знаков

ЧАСТЬ 2 СИММОЛЫ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2. 1 Основные функциональные характеристики символа

2. 2 Принципы систематизации символов

2. 3 Классификация символов

2. 4 Черты сходства и различия знака и символа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

"Знаки и символы управляют миром, - а не слово и не закон".

(Конфуций)

Общая характеристика . Исследование символических знаков и их использование в различных языках является одним из способов отражения когнитивно-познавательной деятельности человека о предмете или объекте, хранящих и передающих информацию.

Научная дисциплина семиология, изучающая структуру и функционирование различных знаковых систем, особое место отводит знакам и символам действующих в человеческом обществе, содержащие определенные понятия и накопленные знания в кумулятивной характеристике семиотических систем.

Символы и знаки относятся к непрямой номинации и отличаются особым когнитивным механизмом и значимостью так, как «использование имеющихся лексических средств в новой для них функции наречения составляет сущность таких языковых явлений» [1, 112], которые принято обозначить общим для них термином «вторичная номинация».

Данные знаки как продукты вторичного семиозиса характеризуются взаимодействием языкового, коммуникативно-прагматического, психологического и социокультурного аспектов. Природа знака и символа имеет многоуровневый характер, изучаемый различными науками. Лингвистический уровень освещения исследуемой проблемы дал возможность проследить эволюцию знака и символа и представить их как динамично развивающуюся систему в работах Е. Н. Панова/ /, В. В Мантатова и т. д.

Культурология также накопила значительный опыт в определении «знак», «символ», к которым резко повысился интерес, в гуманитарных науках начиная с 20-х годов ХХ века. Возникли учения о знаках и языке: Ю. К. Мельвиль и Ч. Пирс /7/, Ч. Моррис /8/, Дж. Дж. Фрезер /9/, различные теории символизма: А. Белый /10/, Э. Кассирер /11/. Проблемой знака, символа и их значения в культуре занимались А. Бахтин /12/, В. Я. Пропп /13/, П. А. Флоренский /14/, Е. М. Мелетинский /15/, В. В. Иванов и В. Н. Топоров /16/ и другие.

В этнологии семиотический анализ проводили К. Леви-Стросс /18/, В. Тэрнер /19/, С. А. Токарев /20/, А. Л. Топорков /21/, Н. Л. Жуковская /22/, И. В. Поляков /23/, И. В. Октябрьская, А. М. Салагаев, М. С. Усманова и Э. Л. Львова /24/ и другие. К проблеме семиотического статуса вещей, когда рукотворные вещи выступают как средства хранения и передачи сложного комплекса информации, в котором выделяются утилитарный, эстетический, знаковый и другие аспекты обращался в своих трудах А. К. Байбурин /25; 26/.

Знак и символ как культурологическую категорию рассматривали Ю. М. Лотман /27/, разработавший теоретические понятия: «текст», «модель культуры», «структура модели», «символ», «знаковые системы», а также А. Ф. Лосев /28/, М. К. Петров /29/, Т. В. Цивьян /30/, А. М. Салагаев /31/, В. Н. Топоров /32/, М. Элиаде /33/. В своих трудах о семиотике А. Ф. Лосев критически рассматривает разные теории знака и символа.

Актуальность темы исследования.

В современном мире переплетаются традиция и современность, наблюдается взаимодействие различных культурно-исторических эпох. Актуальность темы обуславливается современным диалогом альтернативных миров, который осуществляется, прежде всего, на уровне знаково-символической системы. Аккумуляция знаков и символов, с одной стороны, представляет процесс, совершающийся на неосознаваемом, глубинно архетипическом уровне «коллективного бессознательного». (К. Юнг) . С другой стороны предполагает научное осмысление, анализ и обобщение в современном социогуманитарном знании.

Основным фактором является то, что современное мировое сообщество живет в эпоху радикальной переоценки системы ценностей, где происходит контрастный перелом в понимании содержания и смысла символики и функционального выражения знаков. Большинство традиционных и этнокультурных символов приобретают новое значение, понимание и форму, где некоторые из раннее существующих символик отвергаются и зарождаются новые, современные знаки и символы.

Изучение роли знаковых форм и символов на сегодня актуально во всем мире, где идет активный поиск диалога цивилизаций, диалога культур народов, отличающийся друг от друга радикальной ориентацией духовной культуры, и процесс понимания друг друга предполагает реконструкцию именно тех символо-образований, которые составляют ее основу. В этой связи, возрастает значимость исследования, систематизации и обобщения культурологического и этнографического материала, отражающего культурные традиции прошлого и настоящего этносов различных регионов.

Актуальность настоящей работы связана также с недостаточной разработанностью многих аспектов, имеющих отношение к изучению знаково-символической системы, так например, область иконического и символического еще мало исследованы в языке /8; 287/, отсутствует систематизация способов знаково-символического употребления - факт связанный не с отсутствием проблемы, а с трудностями ее разрешения /8; 20/. Необходимо дальнейшее совершенствование понятийно-категориального аппарата для раскрытия глубинных связей между явлениями языка, сознания и культуры, поскольку подобное исследование позволяет определить культурологическую значимость этносознания в лингосемиотике.

Актуальность работы предопределена и тем, что подобные исследования позволяют выявить специфику национальных языковых систем, что может способствовать определению зависимости - как культурная среда связана с интерпретационными возможностями слова и становлению такой дисциплины как прагмалингвистика - «эмпирической научной дисциплины, которая требует учета целой гаммы фоновых знаний (знания данного народа о мире, особенностей духовной и материальной жизни, тип общественной организации), что необходимо для понимания и объяснения речевых действий людей в различных жизненных ситуациях» /8; 129/.

Объект исследования послужили традиционные и современные знаки, и символы, существующие в казахском, английском и китайском языках.

Предмет исследования - знаково-символическая система, употребляемая в различных странах и имеющая свою специфику в структуре, оформлении и содержании знаков и символов.

Цель исследования: комплексное описание традиционных и современных знаков и символов, выявление специфики знаковой системы в разноструктурных языках (на материале казахского, английского и китайского языков), характеристика образования и функционирования национальных символических знаков, а также формы их проявления.

Исходя, из поставленной цели определяются следующие задачи исследования:

- представить и описать систему знаков и символов на материале казахского, английского и китайского языков;

- провести комплексный и исторический анализ функционирования знаковой системы;

- определить значение и функции различных знаков и символов в разноструктурных языках.

- дать типологическую характеристику и классификацию существующих знаков и символов.

- определить этносоциокультурную специфику знаково-символической структуры, используемых на примере трех языков.

Новизна работы заключается в комплексном описании основных видов знаково-символической системы на базе казахского, английского и китайского языков; проведение сопоставительного анализа функционирования знаков и символов в трех языках. В процессе исследования проведена типологическая характеристика и классификация знаково-символической системы, проведен сопоставительный лексико-семантический анализ знаков и символов, определены их основные свойства и типы на материале трех разноструктурных языков.

Теоретическая значимость диссертации заключается в систематизации и классификации знаков и символов, выявление и описание универсальных, локальных и уникальных знаковых систем на базе трех языков. Проведенное исследование позволяет провести типологическую характеристику знаков и символов, определить особенности знаково-символической системы, ее универсальный и уникальный характер.

Практическая ценность работы заключается в том, что ее материалы и результаты исследования могут быть использованы в вузовских элективных курсах по семиотике. Конкретный материал, предлагаемый в диссертации, может представлять интерес для дидактики и быть использован в курсах по межкультурной коммуникации, лингвокультурологии, лексикологии. Методика и процедура анализа могут быть применимы в лингвокультурологии при сопоставительном исследовании знаково-символического употребления различных языков. Полученные результаты представляют интерес для лингвосемиотики, лингвокультурологии этнолингвистики, широко включающих историко-культурологическую информацию.

Ценность работы с практической точки зрения видится в представлении системной, классификационной структуры и выявление этносоциокультурной специфики знаков и символов в казахском, английском и китайском языках.

Материалом исследования послужили научно-теоретические исследования ученых по семиотике и лингвокультурологии. Были проработаны научные труды по теории, истории и философии, а также исследования по теории символов и знаков; исследования, посвященные изучению теории и истории отечественной, зарубежной культуры и искусства. Важным фактическим материалом послужили монографические исследования, энциклопедические и словарные справочники, отдельные статьи, посвященные символам и знакам, а также информативные источники интернета. Материалом для анализа послужили описания и рисунки в исторических (этнографических, археологических), культурологических и искусствоведческих источниках.

Методы исследования.

Методологическую основу диссертационного исследования составляет комплексный междисциплинарный подход. В работе были использованы лингвистические, культурологические, философские, этнографические, искусствоведческие работы зарубежных и казахстанских ученых по исследуемой проблеме. Целостное исследование знаково-символической системы на базе казахского, английского и китайского языков предполагает рассмотрение данной проблемы также с позиции семиотики.

Данное исследование предполагает сочетание следующих конкртено-научных методов:

- сравнительно-сопоставительный анализ знаков и символов в разноструктурных языках.

- структурно-семиотический анализ знаков и символов, входящих в традиционную картину мира.

- Типологический метод в изучении развития современных знаков и символов на материале казахского, английского и китайского языков.

Апробация результатов исследования: Результаты исследования по теме диссертации были изложены в виде статей, опубликованных в научных журналах и сборниках:

ЧАСТЬ 1. СЕМИОТИКА И ОСНОВНОЕ ПОНЯТИЕ ЗНАКА

Термином «знак» охотно и широко пользовался Ф. Ф. Фортунатов, который писал: «Язык представляет… совокупность знаков главным образом для мысли и для выражения мысли в речи, а, кроме того, в языке существуют также и знаки для выражения чувствований». Фортунатов рассматривает также и знаки для выражения отношений: «… звуки слов являются знаками для мысли, именно знаками как того, что дается для мышления (т. е. знаками предметов мысли), так и того, что вносится мышлением (т. е. знаками тех отношений, которые открываются в мышлении между частями ли мысли или между целыми мыслями. ) »

В широком смысле знак понимается как материальный объект, которому при определенных условиях (как говорят ученые: образующих знаковую ситуацию) соответствует некое «значение», могущее быть чем угодно - реальной или вымышленной вещью, явлением, процессом, фантастическим или сказочным существом, абстрактным понятием.

Определение знака основывается на следующей формуле:

X понимает и использует Y в качестве представителя Z . В этой формуле X - это тот, кто использует знак (пользователь знака) и участвует в процессе коммуникации. В качестве Y и Z может выступать что угодно, однако Y должен быть воспринимаем, т. е. фактически должен являться материальным объектом.

В логико-философской традиции, восходящей к Ч. Моррису и Р. Карнапу, под знаком понимается сам объект Y, т. е. материальный носитель, или представитель Z.

В лингвистической традиции, восходящей к Ф. де Соссюру и поздним работам Л. Ельмслева, знаком называется пара <Y, Z>, т. е. некоторая двусторонняя сущность. В этом случае вслед за Соссюром Y называется «означающим» знака, а Z - его «означаемым». Синонимом «означающего» является термин «форма» или «план выражения», а в качестве синонимов «означаемого» используются также термины «план содержания» («содержание»), «значение» и иногда «смысл».

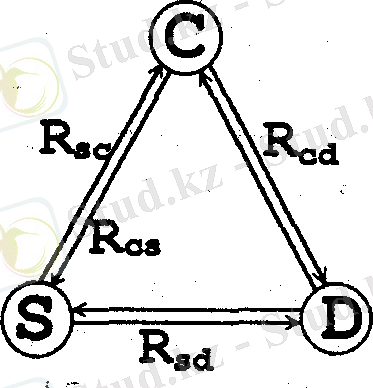

Структуру знака удобно представлять в виде так называемого треугольника Фреге, отражающий двойственную природу знака. Выглядит треугольник Фреге так:

S - знак

C - концепт, смысл, «план выражения»

D - денотат, «план содержания»

Совокупность обозначаемых знаком объектов именуется его денотатом .

Совокупность сведений (знаний) об обозначаемом объекте и его связях с другими объектами называется концептом знака. Концепт - это, с одной стороны, информация, которую несет знак, а с другой это сумма знаний об обозначаемом этим знаком объекте.

Отношение между знаком и предметом (обозначено как RSD , рядом со стрелкой, направленной от S к D) - это отношение знак - предмет. Множество определений, устанавливающих соответствие между набором знаков и обозначаемыми ими сущностями, то есть отношения типа образуют словарь данной знаковой системы или языка.

В искусственных языках, как правило, каждому знаку всегда соответствует один смысл, а смыслу, в свою очередь, - один денотат. Это особенно важно для алгоритмических языков: при машинной обработке текста программы каждый знак должен быть интерпретирован вполне определенным образом.

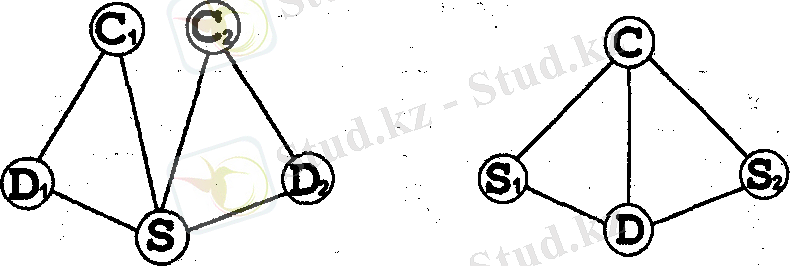

В естественных языках знаки, обозначающие совершенно разные объекты, могут совпадать. Это явление называется омонимией.

Омонимия - совпадение знаков, обозначающих различные сущности. Например, в русском языке есть два разных слова, имеющих одинаковое написание: «лук». Это слова-омонимы, одно из них обозначает огородное растение, другое - оружие.

Омонимия Синонимия

Еще одно явление, часто встречающееся как естественных, так и в искусственных языках, носит название синонимия - когда два различных знака соотнесены с одним и тем же денотатом (фактом, объектом и т. д. ) .

Важно подчеркнуть, что указанные выше отношения между знаком, его смыслом и обозначаемым им предметом (явлением, процессом) характерны не только для естественного языка, где в качестве знаков выступают слова, но и вообще для любой знаковой системы.

К знакам относятся, например, слова, дорожные знаки, деньги, награды, знаки различия, сигналы, жесты и многое другое.

Классификация на основе «базисного» знака

Задача семиотики заключается в определении критерия, позволяющего выделить различные типы знаков и других видов обозначения.

Хорошо известны две типологии такого рода: трихотомия Пирса " иконы, индексы и символы " и оппозиция " аналоговое - цифровое представление ".

Обе эти схемы оказываются недостаточными, если не неадекватными, когда они сталкиваются с реально существующими системами обозначения", - как считает Соломоник Абрам. [2; 27] .

Он пришел к выводу, что классификация отдельных знаков практически недостижима, да и нецелесообразна, и он решил заняться классификацией знаковых систем , но на основе базисного знака, их образующего . Таким образом ему удалось расклассифицировать и знаковые системы , и сами знаки , сведя последние всего к пяти основным видам.

Все существующие знаковые системы Соломоник распределил по пяти иерархически расположенным типам знаковых систем. В порядке своего появления в филогенезе человечества и в онтогенезе отдельного человека, а также по степени увеличивающейся абстракции лежащей в основании каждого типа основного знака, эти пять типов знаковых систем выглядят следующим образом:

Вначале и в филогенезе и в онтогенезе появляются естественные знаковые системы, которые все основаны на естественных знаках. Естественными знаками он называет такие реальные предметы или явления, которые сигнализируют о сопутствующих им предметах или явлениях, недоступных нашему непосредственному наблюдению. Примерами таких знаков являются данные спектроанализа, "говорящие" нам об элементах, находящихся в составе того или иного небесного тела, либо отметки на фотопластинках, поставленных на пути потока элементарных частиц в циклофазотроне. И в том, и в другом случае мы лишены возможности проверить на глаз наблюдаемые явления. Мы регистрируем их с помощью реально зафиксированных знаков и делаем на этом основании определенные выводы.

И спектроанализ, и фотоанализ в мире элементарных частиц опираются на цельные и хорошо проверенные естественные знаковые системы. Бывают и отдельные, не включенные в системы естественные знаки, и их достаточно много, намного больше, чем отдельных знаков в высших по иерархии системах. Так, например, стоя на пригородной платформе и еще не видя поезд, но слыша стук его колес, человек начинает потихоньку готовиться к штурму приближающегося вагона. Таких естественных знаков много, их миллионы, практически любой предмет или его свойство может стать в тех или иных обстоятельствах естественным знаком.

На заре цивилизации, до изобретения других типов знаковых систем, естественные знаковые системы были единственными помощниками человека в его взаимоотношениях с окружающей средой. Но и сегодня, когда системы более высокого иерархического уровня заняли подобающее им место, естественные знаковые системы продолжают играть колоссальную роль, особенно в повседневной жизни. Когда-то вся медицина основывалась только на симптомах болезни, которые врач мог видеть, слышать или ощущать своими органами чувств. Сегодня врач не поднимает голову от экрана компьютера, в который занесены данные множества анализов, полученных самыми хитроумными способами. Тем не менее, эти данные суть естественные знаки, опираясь на которые врач диагностирует болезнь и назначает курс лечения.

Более точным было бы сказать, что естественные знаки (признаки) врач получает часто с помощью различных систем изображения: ЭКГ обозначается ломаной линией, пульс виден на шкале замера, мочеиспускание для диагностики аденомы простаты демонстрируется точками и линиями, показывающими силу и продолжительность излияния струи мочи. Но, во-первых, сохраняются и непосредственно наблюдаемые симптомы болезни, а во-вторых, все эти значки раскрывают для нас те естественные явления и процессы, которые нам не дано почувствовать непосредственно. Иными словами, в конце концов и здесь все сводится к системам естественных знаков.

Между тем все эти точки, ломаные линии, диаграммы, рисунки и пр. являются знаками более высокого порядка по сравнению с естественными знаками. Они объединяются в системы, которые Соломоник предлагает называть образными и которые появляются в арсенале человечества много позже, чем первоначальные естественные системы. И в филогенезе, как об этом свидетельствуют данные эволюционной истории развития подростка и возрастной психологии, они появляются вслед за первичным освоением естественных систем знаков.

- Информатика

- Банковское дело

- Оценка бизнеса

- Бухгалтерское дело

- Валеология

- География

- Геология, Геофизика, Геодезия

- Религия

- Общая история

- Журналистика

- Таможенное дело

- История Казахстана

- Финансы

- Законодательство и Право, Криминалистика

- Маркетинг

- Культурология

- Медицина

- Менеджмент

- Нефть, Газ

- Искуство, музыка

- Педагогика

- Психология

- Страхование

- Налоги

- Политология

- Сертификация, стандартизация

- Социология, Демография

- Статистика

- Туризм

- Физика

- Философия

- Химия

- Делопроизводсто

- Экология, Охрана природы, Природопользование

- Экономика

- Литература

- Биология

- Мясо, молочно, вино-водочные продукты

- Земельный кадастр, Недвижимость

- Математика, Геометрия

- Государственное управление

- Архивное дело

- Полиграфия

- Горное дело

- Языковедение, Филология

- Исторические личности

- Автоматизация, Техника

- Экономическая география

- Международные отношения

- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда