Теоретические основы и анализ динамики и структуры внешней торговли Республики Казахстан

Содержание

Введение3

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ. 5

1. 1. Внешняя торговля: понятие, сущность и основные направления. 5

1. 2. Международное движение товара, капитала и сырья 13

1. 3. Влияние внешней торговли на развитие экономики 15

2. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН20

2. 1. Цели, задачи и методы внешней торговли Республики Казахстан 20

2. 2. Анализ динамики и структуры внешней торговли 23

Заключение 32

Список использованной литературы34

Введение

Переход Республики Казахстан к рыночной экономике со всей остротой поставил перед ней проблему интеграции в мировую экономику. Активизация участия нашей страны в мировом хозяйстве, протекающих в нём процессов должно оказать благотворное влияние на её экономику, позволить получить дополнительные стимулы, приступить к структурной перестройке внутренней экономике и внешнеполитических связей, приспособить национальные экономические механизмы к современным требованиям и таким образом ускорить создание цивилизованного рынка.

Современное состояние мирохозяйственных связей характеризуется дальнейшим прогрессом в развитии специализации в международном масштабе и возрастающей зависимостью национальных экономик от внешних факторов, в первую очередь, от развития мирового производства, уровня науки и техники, развитие международных обменов. Даже государства, имеющие громадные природные, материальные и человеческие ресурсы, не могут эффективно развиваться без активного участия в международном разделении труда.

В этих условиях внешнеэкономическая политика, являясь системой мероприятий, направленных на достижение определённых преимуществ экономикой раннего государства на мировом рынке и одновременно на защиту внутреннего рынка от конкуренции иностранных товаров, приобретает особую значимость для любого государства в современных условиях.

Исторически так сложилось, что экономика Республики Казахстан всегда была ориентирована на внешние рынки. В зависимости от применяемых методик внешнеторговая квота (отношение объёма внешнего товарооборота к ВВП) в Республике Казахстан колеблется от 50 до 100%, что является объективным свидетельством важного значения внешней торговли и внешнеторговой политики для государства, а так же необходимости постоянного повышения эффективности внешнеэкономической деятельности.

Всё вышесказанное обусловило актуальность работы и предопределило выбор темы. Основной целью работы является выявление ключевых направлений внешнеторговой политики в странах с переходной экономикой. Достижение указанной цели предполагает решение следующих взаимосвязанных задач:

- раскрыть сущность и основные направления внешнеторговой политики;

- обобщить организацию внешнеторговой политики в странах с переходной экономикой;

- провести анализ состояния внешнеторговой деятельности и определить пути совершенствования и приоритетные направления внешней торговли Республики Беларусь на современном этапе.

Необходимо отметить, что данной теме посвящён широкий круг учебников, учебных пособий, статей и научных работ, носящих как теоретический, так и прикладной характер. Однако проблема остается не достаточно исследованной, систематизированной и обобщённой, и поэтому очень актуальной.

Представленная работа состоит из двух глав. В первой излагаются общие теоретические основы государственной политики в области внешней торговли, инструменты государственной внешнеторговой политики (тарифные и нетарифные) ; вторая - посвящена внешней торговле и внешнеторговой политике Республики Казахстан на современном этапе, где проведён анализ состояния внешнеторговой деятельности Республики Казахстан.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

1. 1 Внешняя торговля: понятие, сущность и основные направления

Анализ специфических проблем открытой экономики начинается обычно с внешней торговли как важнейшей формы международных экономических отношений. Здесь тесно переплетаются макроподход с точки зрения влияния внешней торговли на уровень производства, занятости, цен и другие переменные и микроанализ рынков отдельных товаров, вовлекаемых в международный обмен, с позиций выгод и потерь экономических агентов, возникающих в результате либерализации внешней торговли.

В ходе макроэкономического анализа мы уже сталкивались с проблемами открытой экономики. Так, объем экспорта и импорта, как известно, может непосредственно влиять на уровень ВНП, занятость и другие макроэкономические показатели, а также в целом на макроэкономическое равновесие. Рост производства в экспортных отраслях, в связи с возросшим спросом на отечественные товары за рубежом, увеличивает объем ВНП страны. Напротив, рост импорта отвлекает часть внутреннего спроса на товары, производимые в других странах, и таким образом снижает стимулы внутреннего производства, что может привести к падению ВНП. В соответствии с кейнсианской моделью, влияние экспорта и импорта (или чистого экспорта) на объем дохода в экономике оценивается с учетом эффекта мультипликатора, аналогично влиянию других расходов.

Под термином «внешняя торговля» понимается торговля какой-либо страны с другими странами, состоящая из оплачиваемого ввоза (импорта) и оплачиваемого вывоза (экспорта) товаров.

Внешняя торговля предстает как совокупный объем торговли всех стран мира. Однако термин «международная торговля» употребляется и в более узком значении. Он обозначает, например, совокупный объем внешней торговли промышленно развитых стран, совокупный объем внешней торговли развивающихся стран, совокупный объем внешней торговли стран какого-либо континента, региона, например стран Восточной Европы, и т. п.

Внешняя торговля характеризуется тремя основными показателями: товарооборотом (общий объем), товарной структурой и географической структурой. Внешнеторговый оборот включает сумму стоимости экспорта и импорта страны, участвующей в международном товарообмене. Различают стоимостный и физический объемы внешней торговли. Стоимостный объем подсчитывается за определенный отрезок времени в текущих (изменяющихся) ценах соответствующих лет с использованием текущих валютных курсов. Физический объем внешней торговли исчисляется в постоянных ценах. На его основе можно производить необходимые сопоставления, определять реальную динамику внешней торговли. Объем международной торговли подсчитывается путем суммирования объемов экспорта всех стран.

В условиях научно-технической революции для экономического развития любой страны все большее значение приобретает ее участие в международном разделении труда Наглядным примером этого являются процессы, происходящие на Западе, где промышленно развитые страны сознательно идут на стирание экономических, а часто и политических границ, создают управленческие надстройки, основной задачей которых становится, в том числе, формирование благоприятных условий для достижения свободы движения товаров, капиталов, технологий, услуг, рабочей силы и т. п. с целью выравнивания уровней экономического развития отдельных стран на основе специализации и научно-технической кооперации. Решение этих задач тесно связано с проблемами формирования цивилизованной внешнеэкономической и внешнеторговой политики.

Внешнеэкономическая политика - это система мероприятий, направленных на достижение экономикой данной страны определенных преимуществ на мировом рынке и одновременно на защиту внутреннего рынка от конкуренции иностранных товаров. Внешнеэкономическая политика, как показывает история, часто используется для достижения определенных политических целей и, поэтому с полным правом считается составной частью внешней политики государства.

Таким образом, внешнеэкономическая политика имеет две стороны: защитную и наступательную. Она осуществляется с помощью определенного арсенала мер, которые, весьма условно, могут быть подразделены также на защитные и наступательные.

Объективные потребности развития капиталистического способа производства привели к возникновению новой концепции, так называемой теории "свободы торговли" классиков английской политической экономии А. Смита и Д. Рикардо. Главная идея их учения состояла в том, что наибольшую выгоду получают страны, активно участвующие в международном разделении труда на основе издержек производства или, как они выражались, затрат труда (абсолютных - по А. Смиту и относительных - по Д. Рикардо) . В дальнейшем взгляды Д. Рикардо были развиты шведскими учеными Э. Хекшером и Б. Олиным, сформулировавшими так называемую теорию факторов производства, а также целым рядом других ученых - сторонников неолиберальной школы. /24, 47/

Теория международной торговли Д. Рикардо и А. Смита была призвана доказать в противовес меркантилистам необходимость и целесообразность свободной внешней торговли. А. Смит объяснял существование международной торговли и се выгодность различием в абсолютных издержках производства товаров в разных странах. Международное разделение труда и специализация считались целесообразными, поскольку в каждой стране существовали особые условия и ресурсы, обеспечивавшие ей преимущества по сравнению с другими странами: возможность производить определенные товары с меньшими издержками (или возможность производить в единицу времени большее количество товаров) .

В теории абсолютного преимущества А. Смита принципы разумного поведения хозяйствующего субъекта переносятся на сферу международной торговли: если можно купить товар за рубежом по более низкой цене, чем у себя дома, то лучше сделать это, специализируясь на производстве того товара, который дешевле изготавливать дома вследствие наличия определенных преимуществ в данной отрасли.

Разделение труда и специализация стран на товарах, в производстве которых они обладают абсолютным преимуществом, экспорт этих товаров после покрытия внутренних потребностей в обмен на другие товары, издержки производства которых в других странах ниже - все это даст возможность обеспечить общую экономию затрат в торгующих странах, поскольку каждая из них производит главным образом товары, на которые она затрачивает меньше ресурсов, чем другие страны.

Д. Рикардо сделал следующий шаг в теории международной торговли, доказав ее целесообразность и для тех случаев, когда страна не обладает абсолютным преимуществом в производстве каких-либо товаров. Он показал, что всегда, когда в отсутствие торговли сохраняются различия между странами в соотношении издержек производства разных товаров, каждая страна будет располагать сравни тельным преимуществом: у нее всегда найдется товар, производство которого будет более эффективно, чем производство остальных при существующем соотношении издержек в разных странах. Другими словами, отношение издержек производства этого товара к издержкам производства остальных товаров в данной стране будет ниже, чем аналогичное соотношение в других странах. Именно на производстве такого товара страна должна специализироваться и экспортировать его в обмен на другие товары.

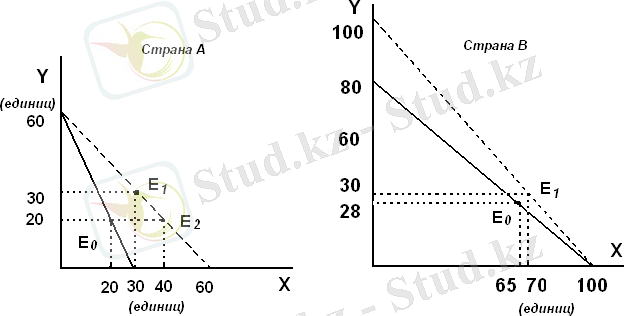

Приведем пример. Пусть при имеющихся ресурсах страна А может произвести за год 60 единиц товара У или 30 единиц товара X или любую комбинацию этих товаров в пределах, заданных кривой производственных возможностей (сплошная линия на рис. 1а) . Страна В (или остальной мир) с помощью имеющихся ресурсов может произвести 80 единиц товара У, или 100 единиц товара X, или их любую комбинацию в пределах, заданных кривой производственных возможностей (сплошная линия на рис. 1, б) . Очевидно, страна В обладает абсолютным преимуществом в производстве обоих товаров, а страна А не имеет абсолютного преимущества ни по одному из товаров. Однако соотношения издержек производства товаров X и У в этих странах различны. Мы будем исходить из предположения о постоянстве издержек производства товаров У и X в странах, а значит постоянстве издержек замещения, что даст возможность представить кривые производственных возможностей в виде прямых линий. Различный наклон этих кривых в странах свидетельствует о разном соотношении издержек производства товаров X и У. Для страны А это соотношение составит 60У=30Х, или 2У=1Х, а в стране В соответственно 0, 8У=1Х (для единицы товара У эти же соотношения будут: 1У=0, 5Х в стране А и 1У= :: 1, 25Х в стране В) . Относительные цены товаров на конкурентных рынках определяются относительными издержками их производства и стремятся к указанным выше соотношениям.

а) б)

Рисунок 1. Производственные возможности

В закрытой экономике товаров потребляются столько, сколько производится. Максимальные объемы потребления заданы точками на кривых производственных возможностей. Предположим, что страна А производит и потребляет 20 единиц товара У и 20 единиц товара X (т. Ео на рис. 1 а), а страна В, соответственно, 65Х и 28У (т. Ео) на рис. 1 б) .

При сопоставлении условий торговли в двух странах обнаруживается, что товар У можно купить в стране А за 0, 5Х, а продать в стране В за 1, 25Х. Товар X можно купить в стране В за 0, 8У, а продать в стране А за 2У, получая значительную выгоду (при условии, что транспортные издержки невелики) . Значит, если страны будут открыты для международной торговли, то страна А будет экспортировать товар У в страну В и закупать у пес более дешевый товар X. Страна В, наоборот, будет вывозить товар X в страну А в обмен на более дешевый товар У. Развитие межстранового обмена приведет к выравниванию относительных цен в обеих странах. Мировая цена (в данном случае цена, по которой страны А и В будут торговать друг с другом) установится где-то между относительными ценами, существовавшими в странах до начала обмена. В нашем примере мировая цена будет находиться в пределах 0, 8У<1Х<2У или для товара У: 0, 5Х<1У<1, 25Х.

Если предположить, что цена мирового рынка выйдет за эти пределы и установится, скажем, на уровне 1У=2Х, то взаимной торговли не будет, так как обеим странам станет выгоднее экспортировать товар У, а товар X продавать у себя дома. Конкретный уровень цены мирового рынка будет зависеть от соотношения спроса и предложения, то есть, например, при более высоком спросе на данный товар мировая цена будет тяготеть к верхней границе и наоборот.

Предположим, что цена на мировом рынке установилась на уровне 1Х=1У. Как и в случае абсолютного преимущества, для получения наибольшей выгоды странам необходимо полностью специализироваться на производстве одного товара; товара У в стране А и товара X в стране В. При новом соотношении цен 1Х=1У страны смогут расширить границы своего потребления (пунктирные линии на рис. 1 а и 1 6) . Теперь, например, страна А может либо производить 60У и обменивать их на 60Х, либо производить 60У, частично потреблять товары У, а частично обменивать их на X. Если потребление товаров У останется на прежнем уровне (20У в т. ЕО), то из произведенных 60У оставшиеся 40У страна может обменян, на 40Х на мировом рынке, расширив в 2 раза потребление то вара X (т. Е2) . Можно выбрать и другое сочетание товаров X и У, например, 30Х и 30У (т. Е1 на рис. 1 а) . Аналогичные рассуждения можно провести и для страны В, специализирующейся полностью на производстве товара X (потребление может возрасти до уровня, соответствующего т. Е1) .

В целом потребление в двух странах в результате установления торговых отношений и специализации производства существенно расширится.

Суммарное производство товаров X и У в двух странах также увеличится и составит 100X и 60У, тогда как до специализации оно равнялось, соответственно, 85Х(20+65) и 48У(20+28) . Внешняя торговля, таким образом, оказывается выгодной как отдельным странам, так и мировому хозяйству в целом.

Теория Д. Рикардо основывалась на различиях в издержках производства товаров между странами, а также на предположении о постоянстве издержек замещения в каждой стране. В нашем примере это означало, что в какой бы точке кривой производственных возможностей страны. А мы не находились, для производства дополнительной единицы товара X мы должны были отказаться от выпуска двух единиц товара У (или для увеличения на единицу производства товара У мы должны были отказаться от производства 0, 5 единицы товара Х) . Графически это отражалось в том, что кривые производственных возможностей имели постоянный наклон на всем протяжении, то есть были прямыми линиями.

Однако на практике предпосылка о постоянстве издержек замещения оказалась несостоятельной. Во многих отраслях рост производства сопровождался увеличением предельных издержек, а следовательно, выпуск каждой дополнительной единицы товара требовал отказа от производства вес большего количества других товаров. К тому же перемещение производства из одной отрасли в другую приводило к росту издержек замещения и по той причине, что для выпуска разных видов товара требовалось разное сочетание ресурсов разная технология и т. д. Предпосылка о постоянстве издержек замещения имела следствием тот факт, что максимальный выигрыш от внешней торговли достигался при полной специализации стран на товарах, в производстве которых они обладали сравнительным преимуществом Но реальная структура внешней торговли не подтверждала этот вывод. Примеров полной специализации в мире практически не существовало.

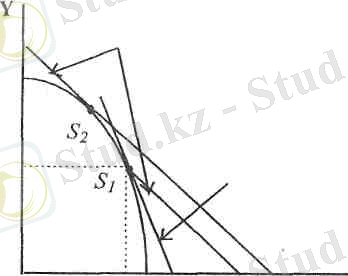

Все это привело к замене данной предпосылки на более приемлемую - о возрастающих издержках замещения (выпуклая кривая производственных возможностей на рис. 2) Это означало, что при расширении одной отрасли за счет других вы пуск каждой дополнительной единицы товара сопровождался отказом от производства все большего объема продукции в других отраслях.

Линия соотношения цен

Линия соотношения цен

мирового рынка

1Y=1Х

линия соотношения цен в

50 закрытой экономике

2Y=1Х

40 X

Рисунок 2. Возрастающие издержки замещения

... продолжение- Информатика

- Банковское дело

- Оценка бизнеса

- Бухгалтерское дело

- Валеология

- География

- Геология, Геофизика, Геодезия

- Религия

- Общая история

- Журналистика

- Таможенное дело

- История Казахстана

- Финансы

- Законодательство и Право, Криминалистика

- Маркетинг

- Культурология

- Медицина

- Менеджмент

- Нефть, Газ

- Искуство, музыка

- Педагогика

- Психология

- Страхование

- Налоги

- Политология

- Сертификация, стандартизация

- Социология, Демография

- Статистика

- Туризм

- Физика

- Философия

- Химия

- Делопроизводсто

- Экология, Охрана природы, Природопользование

- Экономика

- Литература

- Биология

- Мясо, молочно, вино-водочные продукты

- Земельный кадастр, Недвижимость

- Математика, Геометрия

- Государственное управление

- Архивное дело

- Полиграфия

- Горное дело

- Языковедение, Филология

- Исторические личности

- Автоматизация, Техника

- Экономическая география

- Международные отношения

- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда