Источники экономического роста и структурные трансформации: теория Солоу и казахстанская модель индустриализации

1. Экономический рост и менее развитые страны

2. Экономический рост в индустриально развитых странах

3. Методы расчета источников экономического роста

Согласно модели экономического роста Солоу экономический рост имеет три источника: прирост использования капитала, прирост затрат труда и улучшения в технологии.

Сначала рассмотрим последствия изменения запаса капитала. Если количество капитала возрастает на АК единиц, насколько возрастет выпуск продукции? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить определение предельного продукта капитала МРК:

Предельный продукт капитала показывает, насколько увеличится производство, если капитал возрастет на 1 единицу. Поэтому, когда капитал возрастает на «∆К» единиц, объём производства увеличивается примерно на МРКх∆К.

Например, предположим, что предельный продукт капитала равен 1/2, т. е. дополнительная единица капитала увеличивает объём производства на 1/2 единицы. Если увеличить количество капитала на 20 единиц, то количество дополнительной продукции можно рассчитать следующим образом:

.

Увеличив капитал на 20 единиц, получим 10 дополнительные единицы конечного продукта в год. Таким образом, мы используем предельный продукт капитала для того, чтобы превращать изменения в величине капитала в изменения в объёме производства.

Теперь рассмотрим изменения в количестве труда. Если количество труда увеличивается на ∆L единиц, насколько возрастет объём производства? Ответ будет аналогичным как в ситуации с изменением капитала. Предельный продукт труда MPL показывает, на сколько изменится выпуск продукции, если труд увеличится на 1 единицу, т. е. .

Поэтому, когда количество труда возрастет на ∆L единиц, производство продукции возрастет примерно на .

Теперь рассмотрим более реалистичный случай, в котором оба фактора производства изменяются одновременно. Предположим, что количество капитала возрастает на ∆К, а количество труда возрастает на ∆L. Увеличение производства продукции в этом случае определяется двумя факторами: приращением труда и приращением капитала. Мы можем разделить этот прирост между двумя его источниками, используя величины предельного продукта двух факторов:

Первое слагаемое в скобках есть увеличение производства в результате роста объема капитала, а второе - увеличение производства в результате возрастания затрат труда. Это равенство показывает, как распределить рост по двум источникам.

Теперь преобразуем последнее равенство в формулу, с помощью которой легче понимать имеющиеся данные. Во-первых, после некоторых алгебраических преобразований, оно становится следующим:

Это равенство соотносит темп прироста производства (∆Y/Y) с темпом прироста затрат капитала (∆К/К) и темпом прироста затрат труда (∆L/L) .

Далее, мы должны найти способ измерения величин, стоящих в скобках в последнем соотношении. Предельный продукт капитала равен реальной цене его использования. Поэтому МРКхК является общей отдачей капитала, a есть доля капитала в произведённом продукте. Аналогично, предельный продукт труда равен реальной зарплате. Поэтому MPLxL есть общее вознаграждение за труд, a есть доля труда в произведённом продукте. При допущении, что производственная функция имеет постоянную отдачу от масштаба, теорема Эйлера утверждает, что сумма этих двух частей равна единице. В этом случае можно записать:

где есть доля капитала, а (1 - ) - доля труда в доходе.

Последнее равенство дает простую формулу, показывающую, как изменение затрат факторов производства влияет на выпуск. А именно, мы должны помножить темп прироста каждого из элементов затрат на его долю в произведённом продукте

До сих пор, анализируя источники роста, мы считали, что производственная функция не меняется во времени. На практике, однако, технологический прогресс улучшает производственную функцию. При том же объёме затрат сегодня можно получить больший результат, чем в прошлом. Раздвинем рамки нашего анализа, включив в него технологический прогресс.

Изменение технологии мы учтем, записав производственную функцию как:

, где А есть мера текущего уровня технологии, называемая совокупной производительностью факторов. Производство теперь растет не только потому, что растет капитал или труд, но также и вследствие роста совокупной производительности факторов. Если совокупная производительность факторов возрастает на 1%, а объем затрат не меняется, то объём производства увеличится на 1%.

Изменяющаяся технология добавляет еще одно слагаемое в уравнение связи долей вклада факторов экономического роста:

темп прироста объема производства = вклад капитала + вклад труда + вклад прироста совокупной производительности факторов

Это уравнение является ключевым для расчета темпа технологического прогресса. Оно выявляет и позволяет соизмерять три источника роста: изменения в количестве капитала, в количестве труда и в величине совокупной производительности факторов.

Поскольку совокупную производительность факторов нельзя выделить непосредственно, её измеряют косвенным образом. Мы имеем данные о росте объёма производства и затрат (капитала и труда) ; мы также имеем данные о доле капитала в произведённой продукции. Исходя из этих данных и уравнения для темпа прироста объёма производства, можно вычислить вклад прироста совокупной производительности факторов в экономический рост:

где ∆А/А есть часть темпа прироста выпуска, которая не может быть объяснена изменением затрат факторов, т. е. вклад прироста совокупной производительности факторов рассчитан по остаточному принципу, как темп прироста объема продукции, остающийся после учёта тех детерминант роста, которые легко измерить. ∆А/А иногда называется остатком Солоу (в честь Роберта Солоу, который первым показал, как его рассчитать) .

4. Модели экономического роста

За последнее столетие в большинстве стран мира суммарный ВНП и ВНП на душу населения постоянно увеличивались. Экономический рост был настолько распространенным явлением, что, несмотря на некоторые спады (например, имевшие место в большинстве развивающихся стран в 80-е годы), мы считаем само собой разумеющимся то, что долгосрочный тренд развития экономики будет восходящим. Поэтому важно осмыслить тот факт, что устойчивый экономический рост, особенно постоянный рост дохода на душу населения, - это новое явление в экономике большей части стран мира в течение двух последних столетий.

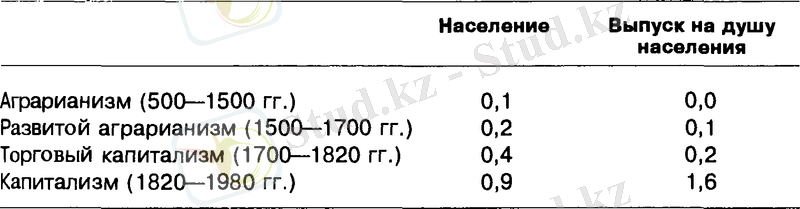

В табл. представлены результаты оценки хода эволюции народонаселения и выпуска продукции на душу населения начиная с 500 г. н. э. Энгус Мэддисон, специалист по экономической истории и теории эконо мического роста, разделил этот почти 15-вековой период на 4 этапа: аграрианизм (500-1500 гг. ), развитой аграрианизм (1500-1700 гг. ), торговый капитализм (1700-1820 гг. ) и капитализм (1820-1980 гг. ) . Примечательно, что выпуск на душу населения почти не увеличивался в течение продолжительного начального периода, длившегося 10 столетий, и что население в течение этого периода росло со среднегодовым темпом, не превышающим 0, 1%. Некоторый рост показателей наблюдался в течение следующих трех столетий, но темп роста оставался очень низким. Резкий скачок произошел в фазе современного капитализма, когда темп роста выпуска на душу населения поднялся до 1, 6% в год, а рост населения более чем удвоился.

Согласно исследованию Саймона Кузнеца, основателя количественного подхода к исследованию экономического роста, современные темпы роста были достигнуты во время промышленной революции, произошедшей в Великобритании между 1780 и 1820 гг., в США - между 1810 и 1860 гг. и в Германии - между 1820 и 1870 гт. Во всех этих странах резкое повышение темпов экономического роста совпало со становлением капитализма как ведущей экономической системы. На ранних стадиях экономического развития в этих странах наблюдалось ускорение темпов роста суммарного дохода, а также темпов роста населения, причем и то, и другое сопровождалось технологическими усовершенствованиями. Кузнец в одной из своих работ отметил, что процесс перехода к современным темпам экономического роста протекал весьма драматично и имел множество политических и социальных последствий:

"…Ранняя стадия перехода к современной индустриальной экономике характеризуется огромной внутренней напряженностью и конфликтами, являвшимися последствиями сдвига в относительном экономическом положении и политической мощи отдельных социальных групп, на которые оказывали различное воздействие рост численности населения и возможности, возникающие в связи с появлением новых технологий. Эти явления статистически можно представить в виде достаточно спокойного движения вдоль поднимающихся вверх линий. Но за этим движением скрываются значительные сдвиги во взаимоотношениях различных социальных групп… влекущие за собой серьезную реформацию существовавших до этого общественных отношений, приспособленных к значительно более медленному темпу роста".

Почему рост ускорялся сначала в одних странах, а не в других? Этот вопрос вызвал обширный поток исследований и дискуссий, захвативший несколько поколений не только экономистов, но и деятелей других общественных наук. Одна из наиболее популярных теорий, объясняющих это явление, была разработана Максом Вебером, предположившим наличие причинной связи между религией и экономикой. Согласно Веберу наилучшие условия для процветания капитализма имеются в тех странах, где сильны протестантские ценности. Вебер утверждал, что протестантизм поощряет стремление к получению прибыли, возводя его в ранг почтенного занятия, и одновременно ставит в ряд добродетелей бережливость и самоограничение, столь необходимые для накопления капитала.

Другие теоретики подчеркивают значение иных факторов, таких, как роль технологии’ и возникновение института частной собственности. Специалист по экономической истории Дуглас С. Норе в серии своих основополагающих работ показал, что легализация и законодательное оформление прав собственности были центральными факторами, способствовавшими достижению странами Европы уровня современного экономического роста.

Как только экономика вступает в фазу современного экономического роста, процесс роста порождает важные эволюционные изменения в структуре экономики. По крайней мере, в растущих экономиках отчетливо прослеживается общая "модель развития".

Первой отличительной особенностью роста экономики является тенденция к снижению значимости сельскохозяйственного сектора, что выражается в снижении его относительной доли в общем объеме выпуска и занятости.

Причины этого можно найти как в сфере спроса, так и в сфере предложения. Со стороны предложения производительность аграрного сектора имеет тенденцию к очень быстрому росту. Таким образом, одно и то же количество сельскохозяйственных продуктов может быть произведено с использованием меньшего количества рабочей силы. Со стороны спроса, как показывает анализ, с ростом дохода на душу населения доля потребительского спроса на продукты питания и сельскохозяйственные товары резко сокращается. Формально пища является товаром первой необходимости, а не предметом роскоши, и поэтому эластичность спроса на продукты питания меньше единицы. Снижение доли расходов на приобретение продуктов питания с ростом душевого дохода известно под названием закона Энгеля и является одним из наиболее достоверных эмпирических обобщений во всей экономической науке.

Британский экономист Колин Кларк заметил, что обратной стороной снижения доли аграрного сектора является вначале рост доли промышленности, а затем увеличение доли сферы услуг. На начальных стадиях ускоренного роста промышленный сектор быстро расширяется, потом его доля в общем объеме производства достигает своего пика и начинается ее постепенное уменьшение. Сфера услуг также непрерывно развивается, и ее доля в экономике увеличивается, в то время как доля промышленности и сельского хозяйства уменьшается.

Для стран, вступающих в пору быстрого экономического роста, весьма характерен также сдвиг в сторону урбанизации, который Кузнец определил как "концентрацию населения в густонаселенных, относительно крупных регионах". Урбанизация является следствием снижения доли аграрного сектора и процветания индустрии. Промышленное производство осуществляется силами крупных фирм, которые могут воспользоваться преимуществами экономии от масштаба. Такие промышленные фирмы считают выгодным располагаться в относительной близости друг от друга, чтобы пользоваться общей инфраструктурой - коммуникациями, транспортными средствами, энергоснабжением и т. д. В дополнение к этому фирмы, производящие товары конечного потребления, стремятся располагаться недалеко от крупных потребительских центров, являющихся рынками сбыта. Экономия издержек, получаемая благодаря близости к другим фирмам, известна под названием эффекта агломерации.

Как показывает анализ, обилие (или недостаток) природных ресурсов не является важным фактором экономического роста. Существует множество примеров того, как страны, бедные природными ресурсами, достигли больших успехов в ускорении экономического роста. Такие страны обычно экспортируют промышленные товары и импортируют необходимое сырье. Япония и так называемые "восточно-азиатские драконы" - Гонконг, Корея, Тайвань и Сингапур - превосходные примеры этой модели развития. Относительно небольшое с точки зрения экономического роста значение наличия собственного сырья только подчеркивает то огромное влияние, которое оказывает на экономическое развитие человеческий фактор (тема, которую мы обсудим позже, когда будем анализировать человеческий капитал) .

5. Казахстанская модель экономического роста (статья КАЗИНФОРМ)

На внеочередном XII съезде НДП «Нур Отан» председатель партии, Президент РК Нурсултан Назарбаев определил в качестве первоочередной и важнейшей задачи для нации - проведение форсированной индустриализации. Он отметил, что в нашей экономике остается низкой доля обрабатывающей промышленности, медленными темпами идут развитие науки, внедрение наукоемких технологий. Поэтому, с 1 января 2010 года в рамках Стратегии «Казахстан-2030» началась пятилетка форсированного индустриально-инновационного развития.

За годы независимости в нашей стране создана гибкая и эффективная экономическая модель, выдержавшая ряд сложнейших испытаний и, прежде всего - текущим глобальным кризисом. С самого начала реализации антикризисной программы Правительство своими действиями подтверждает, что новая индустриальная политика - основной вектор развития казахстанской экономики.

Ключевой элемент новой, посткризисной экономики любого государства в мире - ориентация на собственное потребление. Решая текущие антикризисные и стабилизационные задачи, Правительство Казахстана принимает меры, направленные на создание производства конечных продуктов, ориентированного, прежде всего, на внутреннее потребление. Именно это и является предпосылкой реализации новой программы индустриализации отечественной экономики. Ее основная цель - создание в Казахстане на государственные и привлеченные государством средства производств конечной продукции, которая будет потребляться в первую очередь в нашей стране. Например, как отмечал Глава государства, в области фармацевтики в месячный срок надо проработать вопрос строительства заводов по производству собственных лекарственных препаратов - вакцин, инсулина, антибиотиков и других. Президент поставил задачу перед Правительством - к 2014 году обеспечить более 50 процентов внутреннего потребления лекарственных препаратов за счет отечественного производства.

Следует отметить, что, несмотря на трудности кризисного периода, в нашей стране продолжается модернизация экономики и проведение опережающих реформ: налоговой, бюджетной, административной, таможенной. Сделаны серьезные шаги к диверсификации экономики. В ходе реализации антикризисных программ усилена до необходимой степени роль государства в регулировании и управлении экономикой. Государственные активы сконцентрированы в ФНБ «Самрук-Казына». Установлен контроль над системообразующими банками. Созданы государственные механизмы доведения бюджетных средств до реального сектора экономики.

Еще одно важное условие для успешного посткризисного развития страны заключается в том, что в нашей стране выстроен новый режим постоянного диалога власти с предпринимательским сообществом. Снижены административные барьеры для бизнеса, введен мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Приняты соответствующие законодательные и организационные меры для увеличения казахстанского содержания в государственных закупках, а также в закупках предприятий -недропользователей. Таким образом, сформированы новые возможности для мобилизации и создания сильного индустриального плацдарма - для качественного рывка в посткризисном мире, которые должны быть эффективно использованы.

Необходимо учесть, что переход к форсированной индустриализации требует перегруппировки сил и инновационно-технологической перенастройки экономики.

Основными инструментами реализации данной политики является Стратегия индустриально-инновационного развития на 2003-2015 годы, а также программа «30 корпоративных лидеров».

Разработка Карты рационального размещения производственных мощностей позволит определить оптимальные места реализации крупных инвестиционных проектов с учетом их отраслевых особенностей. Кроме того, Карта является дополнительным механизмом по созданию дополнительных условий для развития отечественного бизнеса, а также инструментом для принятия управленческих решений.

До сих пор государство, создавая условия для развития бизнеса, прежде всего в добывающих отраслях, не занималось регулированием инвестиционных потоков в расчете на то, что рынок сбалансируется без вмешательства государства. Теперь государство посредством своих институтов, прежде всего, ФНБ «Самрук-Казына», напрямую инвестирует финансовые средства в создание новых предприятий в нужных секторах. Это даст дополнительные рабочие места и позволит создать собственную промышленность.

В настоящее время под контролем Правительства реализуется и прорабатывается 382 проекта в рамках Плана индустриально-инновационного развития. Общая сумма их финансирования составляет 9, 5 триллиона тенге, при этом будут созданы 59, 2 тысячи рабочих мест.

... продолжение- Информатика

- Банковское дело

- Оценка бизнеса

- Бухгалтерское дело

- Валеология

- География

- Геология, Геофизика, Геодезия

- Религия

- Общая история

- Журналистика

- Таможенное дело

- История Казахстана

- Финансы

- Законодательство и Право, Криминалистика

- Маркетинг

- Культурология

- Медицина

- Менеджмент

- Нефть, Газ

- Искуство, музыка

- Педагогика

- Психология

- Страхование

- Налоги

- Политология

- Сертификация, стандартизация

- Социология, Демография

- Статистика

- Туризм

- Физика

- Философия

- Химия

- Делопроизводсто

- Экология, Охрана природы, Природопользование

- Экономика

- Литература

- Биология

- Мясо, молочно, вино-водочные продукты

- Земельный кадастр, Недвижимость

- Математика, Геометрия

- Государственное управление

- Архивное дело

- Полиграфия

- Горное дело

- Языковедение, Филология

- Исторические личности

- Автоматизация, Техника

- Экономическая география

- Международные отношения

- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда