Туркестан на Великом Шелковом пути: историко-археологическое исследование

Министерство Образования и Науки Республики Казахстан

Лингвистическая Гимназия №35

Проект по Истории Казахстана:

На Великом Шелковом пути: городище Туркестан

Алматы 2005 г.

Туркестан

КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская область

Обоснование:

Город прославился как место погребение шейха Ахмеда Ясави, над которым в конце XIVв. эмиром Тимуром воздвигнуто величественное здание, шедевр средневековой архитектуры.

Территория Туркестана и его окрестности насыщены археологическими памятниками начиная от античности до позднего средневековья, когда город становится резиденцией казахских ханов и важнейшим политическим и культурным центром Казахского государства.

Краткое описание:

Городище Туркестан находится на юго-восточной окраине одноименного райцентра и является остатками типичного центрально-азиатского средневекового города . В нем находится многофункциональный архитектурный комплекс Ходжа Ахмеда , ряд позднесредневековых архитектурных памятников , раннее городище Культобе . В ближайших окрестностях расположены городища Шойтобе , Сидак и др.

- Музей-заповедник Азрет Султан.

- История изучения городища и мавзолея.

- Археологические памятники.

- 1500-летний юбилей Туркестана. 2000 год.

Содержание

- Путешествие на Великом Шелковом пути.

- Городище ТуркестанИз истории средневекового ТуркестанаТопография городища ТуркестанИз истории архитектурного комплекса ходжи Ахмеда ЯсавиФункционально планировочная структура туркестанской святыниНекоторые проблемы изучения истории исследования Туркестанского оазиса

- Архитектурный комплекс Ходжи АхмедаИстория возникновения мавзолеяДальнейшая история мавзолеяИсторико-архитектурный характер мавзолеяСовременный вид и описание мавзолеяШейхи мазара и легенды о Ходжа Ахмеде

- Городище Культобе

- Городище Шойтобе

- К истории туркестанского тай-казана

Путешествие на Великом Шелковом пути.

Возникновение ислама, а затем последовавшие арабские завоевания на Западе и на Востоке, привели к образованию арабского халифата. Однако завоевания продолжались на северо-востоке в первой четверти VIIIв., где были присоединены Мавераннахр и ряд других сопредельных областей.

С ростом и укреплением халифата в VIII-IX. в. в. возник ряд государственных задач, особенно в финансово-налоговой системе. Конечно, арабы могли заимствовать хозяйственно-финансовую систему покоренных народов, в принципе они взяли за основу, но изменившиеся условия требовали и вновь проверенных точных сведений о распределении провинций, заселенных пунктов, о продуктах земледелия и промышленности, о размере обложений натуральных и денежных.

Кроме того, централизованная система управления требовала хороших путей сообщения и точных сведений о них с перечислением маршрутов, почтовых станций, с указанием расстояний и условий передвижения.

Интересы государства, будучи мировой державой своего времени, не позволяли ему ограничиваться знанием только своей территории; необходимо было иметь точное представление о других, в первую очередь о соседях и предполагаемом противнике. И война и мир этому содействовали: сведения доставляли и посольства, и пленники, возвращавшиеся на родину.

Путешествия с первых веков халифата приобрели очень оживленный характер. Как известно, одним из требований ислама было паломничество в Мекку, обязательное раз в жизни для мусульманина при наличии известного достатка и свободных путей сообщения. Поэтому существования последних имела религиозную сторону, а также торговля сухопутными маршрутами, не только объединяла самые отдаленные области халифата, но выходила далеко за пределы его, вовлекая в орбиту своего влияния и центр Африки, и северо-восток Европы, и юго-восток Азии. Короче, и религия, и торговля расширяли масштабы путешествия; тому же содействовала и система образования, которая рассматривала путешествия в поисках науки завершением круга учения и считалась обязательным.

До IX в. у арабов отсутствовало самостоятельное географическое произведение, но в девятом веке начинается знакомство с географическими трудами Птолемея как Альмагеста и География в переводах сирийских авторов и другими произведениями древних греков. Одновременно, подвергая их обработке, и завершается оформления научной и описательной географии арабов. Основное значение арабской географической литературы заключалась на новых фактах, сведениях сообщаемых ею особо не вдаваясь в теорию. Арабы, в своих географических описаниях, охватили всю Европу за исключением крайнего севера, южную половину Азии, Северную Африку, берега Восточной Африки. Арабы дали полное описание всех стран от Испании до Туркестана и устья Инда с обстоятельным перечислением населенных пунктов, с характеристикой культурных пространств и пустынь, с указанием сферы распространения культурных растений, мест нахождения полезных ископаемых. Их интересовали не только физико-географические или климатические условия, но в такой же мере быт, промышленность, культура, язык, религиозные учения. Сведения их не были ограничены областями халифата и значительно выходили за пределы известного грекам мира. Последние плохо знали страны к востоку от Каспийского моря, не имели почти никакого представления о восточном береге Азии к северу от Индокитая. Арабы же сообщают сведения о пути по суше к верховьям Иртыша и Енисея, о морском береге Азии вплоть до Кореи.

Таким образом, вышеотмеченные объективные и субъективные факторы дали толчок возникновению собственно арабской географической литературы, которая оставила глубокий след и, в последующем, оказала влияние на европейскую географическую науку.

Как выше отметили, арабы в географических описаниях не ограничивались пределами халифата, они продолжали свои путешествия на северо-восток и юго-восток, где находились исторические области, как Мавераннахр, Семиречье и Восточный Туркестан и вышли на торговые пути существовавших уже несколько столетий до прихода арабов.

Арабские путешественники в своих географических описаниях дали подробную картину городов и поселений, их жителей, местностей и ряд других ценнейших сведений, которые были расположены на Великом шелковом пути и тем самым они внесли весомый вклад в изучение истории и культуры народов Центральной Азии в эпоху средневековья. Благодаря сообщениям арабских путешественников нам известно о существовании средневековых городов и поселений, названия племен и местностей, маршруты торговых путей, в известной степени дают некоторые сведения хозяйственной и религиозной жизни жителей этого региона.

Для арабских географов IX-X в. в. характерно давать описание только мусульманским странам, поскольку нет необходимости в описании страны безбожников. В то время Таласская долина и западная часть нынешней Ошской долины до г. Узгена входили в область ислама. В Центральной Азии караванная торговля переживала своеобразный торговый бум, поскольку основные ветви шелкового пути проходили через территории данного региона.

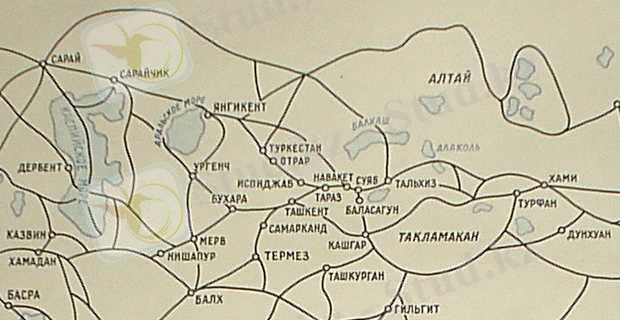

Сведения арабских авторов IX-X в. в. позволяют с большей или меньшей точностью восстановить для рассматриваемого периода отрезок Великого шелкового пути со всеми его ответвлениями, проходивший через Центральную Азию. Основная трасса этого отрезка начиналась в Багдаде - столице Аббасидского халифата - крупнейшем центре культуры и торговли всего мусульманского Востока, связанном с многочисленными странами мира.

Естественно, торговые связи с другими государствами зависели от интенсивности межгосударственных отношений, а также от стабильности в регионах расположенных на торговом пути.

В указанный период Центральная Азия переживала своеобразный торговый бум, связанный с развитием городов, ремесла и торговли, предметом торговли были самые разнообразные товары, привозимые из разных стран, которые пользовались огромным спросом на среднеазиатских рынках, в частности ткани, ювелирные украшения и металлические изделия и т. д. К числу товаров вывозившихся из Центральной Азии следует отнести ферганских лошадей, кожу, меха, изделия из стекла, драгоценности, ковры, сельскохозяйственные культуры и т. д., которые также пользовались большим спросом на рынках других стран.

Несомненно и другое, что арабские путешественники ходили только по самым удобным, хорошо известным караванным путям, где можно было получить (или купить) все необходимое для дальнейшего путешествия. Это свидетельствует о том, что маршруты исследования совпадают с уже ранее существовавшим торговым путям.

Среди арабских путешественников следует выделить ибн Хардадбеха, Кудама ибн Джафара, Ибн ал- Факиха, ал - Мукаддаси, ал-Истахри, которые дали свои географические описания северной ветви Великого шелкового пути. В свою очередь северная ветвь состояла из двух основных ответвлений: Южной и Северной. Судя по описаниям арабских путешественников, они сумели пройти оба ответвления, кроме того, дать характеристику этим маршрутам. Согласно их описанию, арабские путешественники двигались от Багдада через северную Месопотамию, попадали в Иран, а затем по персидскому участку шли к северо-востоку, в область Хорасан, где начинался собственно центрально-азиатский участок. В качестве ворот в Центральную Азию служил г. Мерв (ныне Мары, Туркмения), последний имел важное политическое и торговое значение в IX-X в. в. От Мерва путешественники направлялись в Амулю (ныне Чаржоу, Туркмения) далее в Бухару, оттуда в Самарканд. Расстояние между этими городами арабы указали, и они занимают от 36 до 39 фарсахов (1 фарсах - 6-7 км. ) . Причем ибн-Хардадбех, Кудама ибн Джафар и ибн ал- Факих дают разные расстояния между этими городами и эта разница составляет от 3 до 5 фарсахов. При установлении их современного эквивалента необходимо учитывать разницу между дорожным и картографическим расстоянием, разницу между древним и современным расстоянием. Дело в том, что путешественники стремились к выпрямлению и упрочению путей, если географический рельеф позволял это сделать, и открывали новые пути или их участки и ряд других моментов. Это можно заметить при дальнейшем описании маршрутов арабских путешественников.

Далее путешественники двигались от Самарканда к Замину (Узбекистан), здесь торговый путь разделялся на ветви, это, так называемая, Ферганская (южная) и Шашская (тюркская) . По В. В. Бартольду этот путь разделялся в Сабате. От Замина дорога шла к г. Ахсикету (ныне руины Иски-ахсы, Узбекистан) . По мнению О. К. Караева, что между этими городами от южной дороги отходило (еще) четыре ветви: две селении Сабата, третья в г. Ходженте, а четвертая в г. Ахсикете. Эти дороги соединяли между собой мусульманские области с районами Центральной Азии. Далее путь следовал от г. Ахсикета через Куба в Ош, а затем в Узген. Этот путь для караванной торговли был удобен и проходил по степи. От Узгена путь лежал через высокие горные проходы по Кудама ибн Джафара ал-Акаба, где автор отмечает, что дорога очень крутая и труднопроходимая, с подъемами и спусками и оттуда можно попасть в г. Атбаш. О. К. Караев дает пояснение, что арабское слово Ал-Акаба означает - горный проход, горная дорога, крутой подъем. По Махмуду Кашгарскому этот горный проход называется Качук Арт и он находился между Узгеном и Кашгаром. По мнению А. Н. Бернштама, этот горный проход, о котором упоминает Кудама ибн Джафар, находился не в районе Арпа, а долине реки Ала-Бука.

От Акаба дорога вела через долину Кара-Коюн в средневековый г. Атбаш (ныне развалины Кошой-Коргон) . По данным археологии г. Атбаш в VIII-XII в. в. являлся ставкой тюркских каганов.

О. К. Караев ссылаясь на сообщения Кудама ибн Джафара соединяет дорогу Атбаш- Верхний Барскан, и она проходила через кочкорскую и иссык-кульскую долины. 15 У В. В. Бартольда этот путь не указан.

Очевидно, Южная дорога играла второстепенную роль, поскольку этот путь менее освещен у арабских географов, за исключением Кудама ибн Джафара.

Что касается тюркской или шашской дороги, Северной ветви Великого шелкового пути, как называли арабские путешественники, то она начиналась у г. Замина, оттуда путь лежал к реке Тюрк (совр. Чирчик) и далее г. Шаш (г. Ташкент) . Согласно арабским писателям р. Тюрк рассматривалась как граница между мусульманскими областями и страной тюрков или неверных. От г. Шаш дорога вела в Исфиджаб (Чимкент), оттуда в Тараз. Все указанные арабскими путешественниками расстояния между городами и селениями почти совпадают с современными и поэтому у нас нет повода не доверять авторам.

От г. Тараза северный путь проходил через селения Уч-Булак и Кулан (ст. Луговая), этот участок упоминает ибн Хардадбех и ал-Мукаддаси, что в Кулане была соборная мечеть и укрепление.

Северная дорога от с. Кулан до с. Аспара (с. Чалдовар), проходила по территории современного Кыргызстана через многочисленные селения Чуйской долины в г. Невакет (Кеминь) . На этом участке, по сообщениям арабских географов, находились многочисленные города и селения Мерке, Аспара, Нускет, Харанджуван, Сарыг, Джуль, Кирмираб и Невакет (с. Орловка), ныне все вышеперечисленные города и селения в развалинах.

Северная дорога от г. Невакета вела через г. Суяб (ныне с. Шабдан) в Верхний Барскан, последний находился на юго-восточном берегу Иссык-Куля, далее путь лежал через перевал Сан - Таш в районе Каркары в Восточный Туркестан.

По мнению О. Караева, в районе Верхнего Барскана соединяются северные и южные торговые дороги.

В долине Талас и Чу, северная дорога разделялась на пять ветвей, проходивших непосредственно по территории современного Кыргызстана.

Первая (Чаткальская) ветвь северного пути начиналась у г. Тараза и шла через перевал Кара-Бура и долину Чаткала в Фергану. О долине Чаткал сообщают мусульманские географы X в. Ибн Хаукал, ал-Мухаддаси и автор анонимного сочинения Худуд ал-алам и ее городе Ардаланкет.

Вторая ветвь северной дороги начиналась также у г. Тараз и проходила через территории Кыргызстана и вела в Верхний Барскан через долины Таласа и Суусамыра.

Третья (илйская) ветвь начиналась в районе Харран (с. Ак-Су) . По мнению А. Н. Бернштама, этот путь проходил через брод Тайкечу на р. Чу, Курдайский перевал, в районе Алма-Аты.

Четвертая ветвь северной дороги связана с г. Джулем (развалины Чала- Казак) . В. В. Бартольд писал на основе письменных источников IX-X в. в., что этот путь проходил от Джуля через Тараз и соединялся с дорогой из Ахсикета.

Последняя, пятая ветвь начиналась в г. Невакет и шла по Боомскому ущелью к берегам Иссык-Куля, где соединялась с южной дорогой. Хотя А. Бернштам отрицает существование этой торговой линии, ссылаясь на то, что Боомское ущелье лишено каких-либо следов былых обжитых пунктов.

Таким образом, возникновение, а затем расцвет арабской географической науки были связаны с рядом факторов, прежде всего с образованием арабского халифата и распространением ислама, а также освоение греческой географической науки арабами, и ее творческие достижения. Кроме того, арабы одновременно все достижения в области науки связывали с нуждами и интересами государства и финансово-хозяйственной системы.

Итак, арабские географы ибн- Хардадбех, Кудама ибн-Джафар, ал-Истахри и др., дали в своих трудах географическое описание северной ветви Великого шелкового пути, в которых отметили существование городов и поселений в IX-X в. в. на территории Кыргызстана. Можно сказать, судя по сообщениям арабских географов, что северная ветвь торгового пути занимало особое место, как и все другие ветви Великого шелкового пути. Более того, путешественники указали маршруты дорог и местностей, расстояния между ними, без которых невозможно было бы восстановить пути движений караванной торговли. Несомненно, что оседлое и кочевое населения принимали активное участие в международной торговле, это подчеркивают арабские географы. Кроме того, благодаря сообщениям этих путешественников, мы знаем, что на территории Кыргызстана, в то время бурно развивались городская цивилизация, ремесло и торговля, и занимало значительное место в их хозяйственной жизни.

Из истории города Туркестан: штрихи к историческому портрету.

Казахстанская археологическая наука достигла значительных успехов в изучении средневековой городской культуры. Многолетние стационарные исследования городских центров юга Казахстана и Семиречья открыли увлекательную историческую панораму становления и развития своеобразной городской культуры. Создали источниковедческую базу изучения различных сторон материальной и духовной культур за длительный исторический период. Одномерная историко-культурная реконструкция прошлого Казахстана, ориентированная лишь на “историю кочевий”, приобрела адекватную многомерную ретроспективу. Возникая и развиваясь на стыке Великих степей и зоны древних среднеазиатских оазисов, на нитях караванных дорог Великого Шелкового пути, эти города являлись сгустками сплава традиций степных кочевий и оседло-земледельческих культур среднеазиатского типа. История распорядилась так, что названия подавляющего большинства из них остались лишь на страницах средневековых сочинений. А на местах их теперь высятся желтые холмы цитаделей, валы укреплений, усыпанные битой гончарной посудой. От городов остались “городища”.

Судьба каждого города, как и судьба отдельного человека, отличается своей неповторимостью. Особенный интерес вызывает история такого города как Туркестан, который представляет собой крупнейшую жемчужину в ожерелье древних казахстанских городов, протянувшихся от Джунгарских гор через Семиречье и Присырдарьинские степи вплоть до Арала. При этом отметим, что Туркестан один из немногих современных городов Казахстана, непрерывная история которых уходит в глубь веков. Этот город известен в исторических источниках с XII в. под названием Ясы как столица округа (вилайета) Шавгар, а позднее, с XVI в. - под современным названием. В XVI-XVII вв. Ясы-Туркестан был политическим, экономическим и культурным центром Казахского ханства, а до того - административным центром среднеазиатских владетелей из династий хорезмшахов, чагатаидов, тимуридов, шейбанидов.

... продолжение- Информатика

- Банковское дело

- Оценка бизнеса

- Бухгалтерское дело

- Валеология

- География

- Геология, Геофизика, Геодезия

- Религия

- Общая история

- Журналистика

- Таможенное дело

- История Казахстана

- Финансы

- Законодательство и Право, Криминалистика

- Маркетинг

- Культурология

- Медицина

- Менеджмент

- Нефть, Газ

- Искуство, музыка

- Педагогика

- Психология

- Страхование

- Налоги

- Политология

- Сертификация, стандартизация

- Социология, Демография

- Статистика

- Туризм

- Физика

- Философия

- Химия

- Делопроизводсто

- Экология, Охрана природы, Природопользование

- Экономика

- Литература

- Биология

- Мясо, молочно, вино-водочные продукты

- Земельный кадастр, Недвижимость

- Математика, Геометрия

- Государственное управление

- Архивное дело

- Полиграфия

- Горное дело

- Языковедение, Филология

- Исторические личности

- Автоматизация, Техника

- Экономическая география

- Международные отношения

- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда