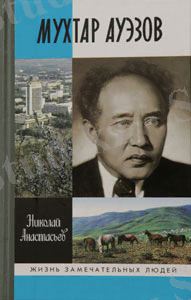

Мухтар Ауэзов в серии Жизнь замечательных людей: история проекта, выбор автора и подготовка биографии

Министерство Образования и Науки Республики Казахстан

АКС при КАУ

Доклад на тему: Мухтар Ауэзов

Группа: 06-МТС-2

Выполнил: Турлубаев Ельнар

г. Алматы 2007

Мухтар КУЛ-МУХАММЕД. Трагедия триумфатора

«Мухтар Ауэзов - явление, он - великий символ нашей жизни, человек-легенда, мудрец нового времени, истинный поэт и человек».

Ираклий АНДРОНИКОВ,

литературовед, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР

История этого проекта началась пару лет назад, когда известный своей высокой взыскательностью как по отношению к другим, так и к самому себе патриарх казахской литературы Абдижамил Нурпеисов презентовал мне книгу, написанную о нем одним московским автором. Признаться честно, поначалу мое внимание задержалось на умилительном названии - «Небо в чашечке цветка». В остальном же эта невзрачная книга особого желания прочесть ее не вызвала.

Для меня давно уже стало неотъемлемой привычкой в каждый приезд в Москву совершать поход в большой, необъятный, величественный мир книги. Всевозможных забот и хлопот в Белокаменной обычно много, времени всегда в обрез, но я, выкроив время, обязательно пройдусь по книжным магазинам Москвы. Конечно, в желании приобрести ту или иную приглянувшуюся книгу созреваешь не всегда, но порой название и имя автора запоминаются надолго. Данный закон восприятия исправно сработал и на этот раз: автором, имя которого показалось мне уже встречавшимся где-то, оказался глубоко уважаемый в московском читающем мире профессор МГУ Николай Аркадьевич Анастасьев.

Во времена СССР из-за идеологических ограничений коммунистического режима литературные произведения целых созвездий западных авторов были недоступны, мы читали лишь то, что читать нам «высочайше дозволялось» особо бдительными цензорами. Хотя бывали и исключения, например, в лице нобелевских лауреатов, знаменитых американских писателей Э. Хемингуэя и У. Фолкнера. Их сочинения, «обнажавшие кровавые язвы капиталистического мира», издавались миллионными тиражами и становились объектами крупных научных исследований. В те самые годы Н. Анастасьев выпустил две монографии, посвященные этим двум титанам. С отменой же идеологических запретов Н. Анастасьев выступил с классической монографией «Одинокий король» о Владимире Набокове, сочинения которого все прежние годы распространялись на родной почве только «самиздатом».

Наутро Абе - Абдижамил Нурпеисов позвонил мне и без предисловий спросил: «Прочел?». В тон ему я ответил столь же лаконично: «Начал». «Ты молод, взгляд у тебя зоркий, читаешь быстро. Заканчивай поскорей. Потом обменяемся мнениями», - сказал Абе, откровенно подготавливая меня к предстоящему разговору и отрезая пути к отступлению.

Той же ночью я приник к книге, для названия которой была взята изящная строчка таинственного и до сих пор не разгаданного гения, английского поэта-иллюмината Уильяма Блейка. Разогнав иллюзорность первого впечатления, я с большим энтузиазмом прочел исследование, в котором творчество А. Нурпеисова рассматривается в «мировом литературном пейзаже».

Здесь уместно перечислить ряд примечательных профессиональных качеств, присущих уважаемому Абе и, увы, не водящихся за большинством казахских писателей.

Во-первых, он придает первостепенное или, как говорили бойцы старой закалки, архиважное значение делу перевода своих произведений на русский язык. В этом отношении он - писатель, который в каждом новом случае самолично и тщательно выбирает переводчика, с пристрастностью буквоеда отслеживает и с азартом золотоискателя выверяет качество передачи каждого предложения и порой каждого словоупотребления, до последнего типографского оттиска основательно изматывает как себя, так и своего переводчика, и не находит себе места до тех пор, пока конечная продукция не будет отшлифована до надлежащего блеска. Быть может, поэтому каждое его произведение переведено на русский язык с сохранением всей полноты оригинальной палитры.

Во-вторых, это писатель, восприимчивый к справедливой и уместной критике. Он никогда не оставит без внимания то, что о нем дельно сказано или написано. Не случайно очередным плодом столь здорового честолюбия явилось то, что убеленный сединами признанный классик казахской литературы на этот раз забросил свое лассо не на кого придется, а именно на такого матерого американского «мустанга», как Николай Анастасьев.

Наутро я позвонил Абе, поделился впечатлением от прочитанного и попросил передать слова благодарности автору.

В телефонном разговоре я сказал, что для казахской литературы это большое событие и, безо всяких преувеличений, новая страница в истории литературных взаимосвязей.

- В таком случае предлагаю сегодня же вечером встретиться с впечатлившим тебя автором и передать ему все, что сказал мне в непринужденной обстановке, - сказал Абеке, отчетливо проговаривая и делая акцент на каждом своем слове.

Весь в неотложной работе, я по достоинству оценил тактичность Абеке, сказавшего «вечером», а не «сейчас», и сразу же согласился.

Насколько я знаю Абеке, у него что ни поступок - это всегда тщательно обдуманный шаг в многоходовой шахматной комбинации. Недаром чуяло мое сердце, что за дарением книги и просьбой о скором отзыве на нее непременно последует вполне определенное деловое предложение. К тому же и сам я был весьма не прочь лично встретиться с автором «Одинокого короля».

О, это был особенный, незабываемый вечер. Николай Аркадьевич оказался глубоким знатоком не только американской, но и всей мировой англоязычной литературы. Несколько часов нашей беседы превратились в своеобразный эксклюзивный диспут, на всем протяжении которого магическими паролями зазвучали для нас имена величайших классиков английской литературы: начиная со старины Чосера, продолжая драматургом эпохи Возрождения великим Шекспиром и Мэлори - автором романа о рыцарях Круглого стола во главе с легендарным королем Артуром, по одной из версий, вышедшим из кочевых скифских племен северного Причерноморья

(средневековые европейские рыцарские романы сформировались на основе и в подражание широко распространенным в андалузской Испании арабским народным романам о праведных правителях Саладдине и Бейбарсе, дошедшим в различных вариантах до наших дней)

, стоявшими у истоков нового англоязычного романа Филдингом, Ричардсоном, и завершая постепенным приближением к нашему времени - от Бернса, Байрона, Блейка до Уайльда, Шоу, Джойса.

Знакомый с историей западной литературы лишь на правах ее рядового поклонника и прилежного студента профессоров КазГУ В. Ф. Железнова и М. В. Мадзигона, я был ошеломлен не только теоретической глубиной, академической аналитикой профессора Анастасьева, с любовью говорившего о произведениях Хемингуэя, Фолкнера, Стивенса, Воннегута, Апдайка, Стейнбека, но и множеством увлекательных историй и любопытных подробностей из биографий этих мастеров.

Этот вечер откровений окончательно сблизил меня с Абеке, во взгляде и речах которого до этого нельзя было не заметить ноток сомнений во мне.

Застолье наше близилось к завершению, когда, подводя итог обсуждению, Абеке сказал с улыбкой: «Обычно говорил я, а молодежь слушала. Сегодня получилось наоборот: выступали вы, а я был аудиторией». И действительно: весь вечер мы с Николаем Аркадьевичем плыли по необъятным просторам евроатлантической литературы (я на правах интервьюера), неоднократные же попытки Абеке вернуть нас к теме казахской литературы и обсуждению ее насущных проблем оказывались тщетными. Лишь время спустя до меня дошел смысл немого укора его глаз, говоривших мне тогда словами средневекового арабского философа Ануара аль Араби: «Познание других начинается с познания самого себя».

Сколько ни поворачивал нас Абеке в нужное ему русло, тема казахской литературы в тот момент не хотела, да и не могла стать для нас общей. Судя по всему, знакомство Анастасьева с казахской литературой находилось на ранней стадии. Разумеется, не знать Абая и Ауэзова он не мог, но целенаправленного изучения истории, теории и практики казахской литературы он не предпринимал. Стало быть, в тот вечер и не было никакого резона понуждать человека вести речь о предмете, в котором он не знаток.

На следующий день я навестил Николая Аркадьевича в гостинице, где он остановился, и предложил ему написать книгу об М. О. Ауэзове для серии «Жизнь замечательных людей». С самого начала я заявил открытым текстом, что готов создать для этого все необходимые условия и все хлопоты по ее изданию беру на себя. Он попросил время подумать над этим предложением и наутро улетел в Москву.

Через две недели на мою электронную почту поступил долгожданный ответ от профессора. Отдававший себе отчет в том, что новая неизведанная тема не дастся ему легко, Н. Анастасьев излагал ряд своих условий и пожеланий и сообщал, что в случае их исполнения готов взяться за дело. Приняв эти условия все до единого, мы подключили к работе над проектом авторитетную группу консультантов во главе с сыном Мухтара Омархановича, известным ученым и замечательным гражданином Муратом Мухтаровичем Ауэзовым. Вскоре Николай Аркадьевич сел за рукопись, и работа над проектом разгорелась вовсю. Такова краткая история написания книги «Мухтар Ауэзов. Трагедия триумфатора», изданной в 2006 году в популярной российской серии биографий «Жизнь замечательных людей» и пришедшей к широкому читателю в сентябре этого года.

Не погрешу против истины, если скажу, что идея такого проекта, ныне успешно реализованного, давно была моей заветной мечтой и на протяжении многих лет не давала мне покоя. В середине 80-х годов под руководством академика М. Козыбаева я занялся исследованием проблем истории Казахстана в дореволюционных русских энциклопедиях. В те годы в мои руки впервые попала однотомная универсальная энциклопедия, выпущенная русским издателем Ф. Ф. Павленковым в 1899 году в Санкт-Петербурге. В российской истории это была самая компактная и самая многотиражная энциклопедия. Даже после смерти своего издателя она была выпущена четыре раза, и ее общий тираж превысил 100 тысяч экземпляров.

Вообще о большинстве из наиболее известных дореволюционных энциклопедий - таких как, например, 86-томный словарь Брокгауза и Ефрона, 58-томный «Гранат», 18-томный «Новый энциклопедический словарь» и т. д. - можно уверенно сказать, что из-за малых тиражей при ощутимой дороговизне изданий они не становились достоянием небогатой, но читающей публики. К чести Павленкова, он извлек из всего этого надлежащие уроки, благодаря чему именно его энциклопедия стала первым из универсальных справочников, возместивших давний дефицит, демократично и сравнительно массово разошедшихся по всем центральным и окраинным губерниям России.

Собирая для своей диссертации материалы и свидетельства, относящиеся к Павленкову, я узнал, что именно этим человеком в 1890 году была основана серия «Жизнь замечательных людей», в 1933 году возобновленная М. Горьким и продолжающаяся по сей день.

В сравнении с современной продукцией серии книги первоначальной, павленковской «ЖЗЛ» выглядят довольно скромно: объем не превышал 4-5 печатных листов, обложка была тонкая, продавались книжки дешево (всего 25 копеек) . Однако впоследствии известный русский издатель Н. Рубакин так оценил эту деятельность:

«Эта библиотека - незаменима по своей социальной и психологической ценности . . . Ни одно из павленковских дел, по моим наблюдениям, не может сравниться с тем огромным влиянием, которое оказала на русских читателей всех слоев, классов и рангов изданная Павленковым и почти законченная (если ее только можно закончить) «биографическая библиотека» или «Жизнь замечательных людей»

.

Только за последние десять лет (1890-1900 гг. ) своей жизни Ф. Павленков успел напечатать в данной серии жизнеописания Гюго, Колумба, Франклина, Теккерея, Вагнера, Мольера, Рафаэля, Данте, Шопенгауэра, Моцарта, Линкольна, Конфуция, Будды и других общим количеством в 212 книг (включая переиздания) . Огромное просветительское и воспитательное значение этого феномена не поддается оценке: эти книги окрыляли молодую талантливую поросль России и открывали им дорогу к великим свершениям. В рядах этой юной читающей молодежи в свое время побывали, по их собственным признаниям, такие колоссы русской общественной мысли ХХ века, как Н. Бердяев, В. Вернадский, И. Бунин, А. Толстой. Всего в серии Ф. Павленкова за период 1890-1924 годов было издано 193 книги и 198 биографий (с учетом репринтов - всего 244 издания) .

В 1933 году «великий пролетарский писатель и основоположник социалистического реализма» М. Горький, сам в детстве зачитывавшийся книгами из серии «ЖЗЛ», вдохнул новую жизнь в разлученную было с читателями серию, хотя в советских изданиях имя фактического основоположника серии Ф. Ф. Павленкова было старательно «забыто», а в качестве отца-родоначальника библиотеки указывался один лишь М. Горький. Хотя и ему нужно отдать должное: ведь только благодаря пробивной силе и беспрекословному авторитету М. Горького тиражи серии увеличивались из года в год, и жизнь «Жизни . . . » непрерывно продолжается по сей день.

В подражание «ЖЗЛ» в союзных республиках появились своеобразные национальные «клоны» этой серии: например, в Казахстане это продолжающиеся издания «Тамаша адамдардын омiрi», «Онегелi омiр», «Гибратты гумыр».

Согласно статистике издательства «Молодая гвардия», в 2001 году в серии «ЖЗЛ» было издано ровно 1 000 книг общим тиражом в 100 миллионов экземпляров. Переводя сухой язык цифр на язык культурно-идеологической пропаганды, о таком отношении к делу мы могли бы сказать, что для современной России легендарная серия «ЖЗЛ» - это такой же, как модно нынче говорить, национальный бренд, каковым издавна, заслуженно и несокрушимо является Третьяковская галерея на поприще изобразительного искусства. Отсюда - то неизменное признание и то почетное место, которое принадлежит серии «ЖЗЛ» на пьедестале российской книжной индустрии.

Таким образом, серия «ЖЗЛ» не только в России, а, возможно, и во всем мире - единственное издание, которое в течение 116 лет выходит без перерыва. Если учесть, что с момента выхода первой книги в истории человечества произошли две мировые войны и на карте мира появилось свыше ста государств, то уникальность этой серии становится еще более значимой.

Но суровая правда жизни такова, что за всю советскую эпоху из числа деятелей казахской национальной истории чести быть запечатленными в знаменитой серии были удостоены всего три человека: Чокан Валиханов, Сакен Сейфуллин и - после многих мытарств и долгих проволочек - Каныш Имантаевич Сатпаев.

К слову и для сравнения: азербайджанские братья издали своего «Низами» еще в 40-е годы, татарские друзья своего «Тукая» - в 70-е годы. Читая эти книги и видя их повсюду на полках, мы радовались за братские народы и гордились ими. Но как было не сокрушаться, как не болеть сердцу при мысли о том, что среди этой серии никогда не было и до сих пор нет книг об Абае и Ауэзове?!

В 2001 году я был назначен министром культуры, информации и общественного согласия. В тот год дагестанцы издали «Имама Шамиля». Среди первых дел на посту министра я поставил перед собой цель - непременно добиться, чтобы в этой серии увидели свет книги об Абае, Ауэзове, Абылае, Кенесары. На следующий год я заручился любезной поддержкой своего российского коллеги М. Швыдкого, получил согласие на выпуск книг со стороны и федерального министерства, и издательства АО «Молодая гвардия», и даже успел включить соответствующие позиции в издательский тематический план.

Одна головоломка была решена. Теперь самым трудным делом стало подобрать авторов. Здесь необходимо пояснить, что для всех без исключения авторов серия «ЖЗЛ» ставит три обязательных условия: жизнь героя должна соответствовать названию серии издания, биография должна быть основана на точных научных фактах, сочинение должно иметь безупречную литературную форму.

Я пустился на поиски авторов, соответствующих всем этим требованиям. Просьбой написать об Абае я озадачил Абиша-ага Кекилбаева, с предложением описать жизнь Ауэзова обратился к Рымгали-ага Нургали. Но то ли они не решились брать на себя груз ответственности перед духами гениальных классиков, то ли не захотели запирать свой вольный и щедрый слог в строгие колодки стандарта «ЖЗЛ» - каждый из обоих этих светил ограничился лишь тем, что благословил меня на это святое дело и пожелал всяческих творческих успехов.

Академик Манаш Козыбаев загорелся было моим предложением написать книгу о хане Абылае по образцу удивительной книги о Наполеоне, созданной академиком Е. Тарле. Но, взвесив свои возможности, отказался, сославшись на пошатнувшееся здоровье. Только историк Едыге Валиханов, которому не занимать ни учености, ни родовитости, сразу же согласился написать книгу о Кенесары и к условленному сроку подготовил рукопись, оказавшуюся, правда, весьма скромной как по объему, так и по содержанию. Деваться некуда, довесив «Кенесары» исправленными и дополненными версиями ранее изданных книг о Чокане и Каныше, мы подписали казахстанский сегмент «ЖЗЛ» в производство и получили готовый тираж в 2003 году

(год спустя эту серию украсила еще одна книга дипломата-историка Т. Мансурова о первом казахском дипломате Назире Тюрякулове)

. Но в душе нашей горькое сожаление вперемешку со светлой надеждой все же осталось.

Вот почему знакомство с Н. Анастасьевым я оптимистично воспринял как подаваемый благосклонной судьбой добрый знак и очередной шанс осуществить-таки давно вынашиваемый замысел - выпустить Ауэзова в серии «ЖЗЛ». Для того же, чтобы пригласить к сотрудничеству именитого профессора, у меня имелись свои рациональные соображения и мотивации.

Во-первых

, Н. Анастасьев - ученый-литературовед. И не просто один из множества литературоведов, а признанный во всем мире эксперт по англо-американской литературе, в разные годы давшей человечеству свыше десяти нобелевских лауреатов. Вся драматургия Ауэзова сплошь перекликается с наследием Шекспира, его ранние рассказы и повести - с прозой Дж. Лондона и Дж. Конрада, его величественная эпопея - со знаменитыми романами Дж. Голсуорси и У. Фолкнера. Что же до Н. Анастасьева, то это ученый, вдоль и поперек исследовавший жизнь и творчество мастеров пера евроатлантического мира, что называется, до мозга костей.

Во-вторых

- Информатика

- Банковское дело

- Оценка бизнеса

- Бухгалтерское дело

- Валеология

- География

- Геология, Геофизика, Геодезия

- Религия

- Общая история

- Журналистика

- Таможенное дело

- История Казахстана

- Финансы

- Законодательство и Право, Криминалистика

- Маркетинг

- Культурология

- Медицина

- Менеджмент

- Нефть, Газ

- Искуство, музыка

- Педагогика

- Психология

- Страхование

- Налоги

- Политология

- Сертификация, стандартизация

- Социология, Демография

- Статистика

- Туризм

- Физика

- Философия

- Химия

- Делопроизводсто

- Экология, Охрана природы, Природопользование

- Экономика

- Литература

- Биология

- Мясо, молочно, вино-водочные продукты

- Земельный кадастр, Недвижимость

- Математика, Геометрия

- Государственное управление

- Архивное дело

- Полиграфия

- Горное дело

- Языковедение, Филология

- Исторические личности

- Автоматизация, Техника

- Экономическая география

- Международные отношения

- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда