Слияния и поглощения банков: теория, практика и влияние на банковскую систему Казахстана

ПЛАН

Введение . . . 3

Глава 1. Теоретические аспекты интеграции

банковских структур. . 4

- Основные понятия и цели интеграции банковских структур. ……4

- Причины способствующие возникновению банковских рисков……. ……. . 13

ГЛАВА 2. Банковская система как эффективный механизм

регулирования экономики. основные экономические

факторы поглощения и слияния банков16

- Становление кредитной системы как основа слияния и реорганизации банков в республике Казахстан. . 16

- Актуальные проблемы развития банковской системы в Республике Казахстан. . 20

Глава 3. Транс-Национализация Банков, как опыт и метод

интегрированности банковских структур27

Заключение . . . 35

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ . . . 37

Введение

Банковская система - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие банков и товарного производства и обращения исторически шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя денежные расчеты кредитуя хозяйства, выступая посредниками в перераспределении капитала, существенно повышает общую эффективность производства, способствуют росту производительности общественного труда. Сегодня, в условиях развитых товарных и финансовых рынков, структура банковской системы резко усложняется. Появились новые виды финансовых учреждений, новые кредитные инструменты и методы обслуживания клиентуры.

Практика банковской деятельности за рубежом представляет большой интерес для складывающейся в Казахстане и других странах СНГ новой хозяйственной системы. Совершается переход от административно-управляемой государственной банковской структуры к динамичной, гибкой, основанной на частной коллективной собственности системе кредитных учреждений, ориентированных на коммерческий успех, на получение прибыли. Идет поиск оптимальных форм институционального устройства кредитной системы, эффективно работающего механизма на рынке капиталов, новых методов обслуживания коммерческих структур. Создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры - одна из важнейших (и в тоже время чрезвычайно сложных) задач экономической реформы в Казахстане. Задача усложняется тем, что недостаточно объявить о создании новых кредитных институтов, сменив название банка и присвоив статус «акционерного общества». Коренным образом должна изменится вся система отношений внутри банковского сектора, характер управления и контроля со стороны Национального банка, принципы взаимоотношений банков и их клиентов, расчеты с госбюджетом и т. д. Но и это не все, необходимо изменить психологию банкира, воспитать нового банковского работника - хорошо образованного, инициативного, свободного от догм и готового идти на обдуманный и взвешенный риск.

Создание нового рынка - полноценный новый этап в развитии нашего общества. И естественно, что как любое новое явление, переход к рыночным отношениям имеет свои позиции и нечеткие моменты. Одним из нечетких моментов является глубокий кризис, который охватывает все сферы жизни общества. И как никогда в этих условиях возрастает роль экономической теории в выявлении сути происходящих преобразований, а так же в разработке практических рекомендаций по преодолению кризисной ситуации и достижения экономической стабильности. И дальнейшего развития общества.

Основным вопросом данной курсовой работы является слияние и поглощение банков, что характерно определяется глобализацией наращивания собственных активов и капиталов. В современных условиях с целью экономической целесообразности происходят поглощения или объединения банков в частности ее активов, по результатам которого в банковской системе любого государства и в мире в целом появляются экономические гиганты которые способны финансировать любые экономические системы.

Глава 1. Теоретические аспекты интеграции

банковских структур

1. 1 Основные понятия, цели слияний и полглощений

Проблемы реструктурирования кредитных организаций имеют комплексный характер. Их решение основано на создании и обновлении управленческих технологий, связанных с практикой регулирования и контроля сферы кредитных и финансовых отношений. Базисным инфраструктурным звеном кредитных отношений являются банки и кредитные организации иных категорий (например, кредитные кооперативы), совокупность которых составляет банковскую систему.

В понятии "банковская система" фиксируются особые финансовые отношения, непосредственно складывающиеся между лицензированными операторами финансового рынка, возглавляемого центральным национальным (эмиссионным) банком, выполняющим функции кредитора последней инстанции и надзора за деятельностью автономных кредитных организаций (банков) . Финансовые отношения в рамках банковской системы характеризуют первичный, или корреспондентский, денежный рынок. В отличие от него взаимосвязи кредитных организаций с внешними покупателями их услуг - заемщиками, вкладчиками, клиентами и другими категориями доверителей денег, капиталов и иного ликвидного имущества - составляют вторичный, или клиентский, денежный рынок.

Совокупность методов реструктурирования кредитных организаций является важной составной частью регулирования и контроля деятельности лицензированных операторов денежного рынка, которая исторически, институционально, юридически, экономически и административно обособилась в процессе обострения проблем финансовой устойчивости корреспондентского денежного рынка. Это обострение проявляется в кризисах платежеспособности кредитных организаций, утрата которой может моментально не только подорвать всю систему сложившихся кредитных отношений, но и парализовать системы текущих расчетов и платежей и даже разрушить национальные финансы, включая государственные.

Индивидуальные, коллективные, групповые, массовые, случайные и закономерные проявления этих моральных корней непосредственно формируют особую национальную среду. Она характеризуется тем, что позитивно реагирует на вызовы международной экономической конкуренции различных государств - институциональных, юридических и иных политических форм, определяющих эффективность адекватного национального денежного порядка, дисциплины расчетов, платежей, хозяйственных договоров, выполнения финансовых обязательств, а также правового режима ответственности (санкций) по соответствующим фактам нарушения взятых на себя обязательств. Кризис перечисленных форм выражает изменения конкурентной среды, решающие из которых в XX столетии сконцентрировались в сфере международного кредита и финансов. В условиях обостряющейся конкуренции, для того чтобы преодолеть кризис форм государственного устройства ключевых экономических отношений, недостаточно признать необходимость изменений, подобно тому, как это наблюдалось на примере послевоенного СССР, включая период перестройки 80-х годов. Самым трудным условием кризисного преодоления является избежать опасности морального негативизма, факторы которого всегда сохраняются и в исторической памяти, и в традициях, и в привычках, и в приверженностях разных наций и народов с такой сложной кредитной судьбой, как российское общество.

В области традиций решающим является поддержание стабильности движения вперед - от худшего к лучшему, позволяющего преодолевать кризис дефицитных финансов, стимулирующий мотивацию, желание и волю к ломке бюрократических привычек, связанных с воспроизводством устаревших форм регулирования и контроля, не соответствующих, в частности, требованиям распространения стандартов передовых информационных технологий, обеспечивших "банковскую революцию" на Западе на рубеже 80-90-х годов, в то время как система тотальной государственной секретности советских финансов обескровила систему отечественных госбанков.

Ломка привычек невозможна без учета мотивов поведения различных людей (их групп, коллективов, объединений, кланов и т. п. ) независимо от того, выступают они в качестве экономических агентов или в качестве контролеров деятельности этих агентов. Мотивы поведения и контролирующих, и подконтрольных субъектов основаны на приверженностях, использование которых требует от их инициаторов и руководителей умений превращать трудные проблемы в благородные мотивы и соответственно воплощать высокие цели изменений в законопослушное позитивное поведение ключевых участников денежного рынка, которые воспринимали бы цели его преобразования как общие.

Продвижение технологий реструктурирования кредитных организаций является важнейшей составной частью позитивного ответа каждой данной национальной среды на вызов обновления. В смысле высокой мотивации это продвижение зависит от фундаментального определения целей (приоритетов) макро- и микрополитики, рычаги которой сосредоточиваются на основных уровнях властных полномочий: а) верховное политическое руководство, владеющее правом законодательной инициативы и делегирования полномочий нижестоящему нормотворчеству; б) высшее государственное (правительственное) управление, которому делегированы полномочия исполнительных органов власти, реализующих установленные приоритеты в программном режиме; в) корпоративное профессиональное руководство, наделенное правом хозяйственно-финансовой инициативы, регулирования и контроля деятельности в различных сферах национальной экономики, регионах, территориях и экстерриториальных образованиях, формируемых в качестве смешанных акционерных обществ, учреждаемых для реализации национальных программ в текущем режиме; г) локальное и частное самоуправление, приобретающее право предпринимательской инициативы и деятельности на основе действующего разрешительного, в том числе лицензионного, права, реализуемого в единоличной, семейной, кооперативной и в иной учредительской форме, предусмотренной законодательством каждой данной страны.

Продвижение технологий реструктурирования кредитных организаций непосредственно опирается на профессиональное развитие совокупности естественнонаучных, научно-технических, экономических, социальных, управленческих, организационно-информационных, финансовых, аналитических методов решения ключевых проблем, опирающихся на системы исследовательских и обучающих технологий.

Регулирование и контроль деятельности кредитных организаций представляют собой совокупность универсальных методов обеспечения твердой финансовой дисциплины. Развитие этих методов, включая критическое реструктурирование кризисных организаций, служит общим целям предотвращения системного банковского кризиса, а когда он все-таки возникает - специфическим целям его позитивного преодоления с наименьшими потерями. Банковские кризисы - объективный феномен, периодически обостряющийся в различных странах по мере обострения проблем обновления принципов международной глобальной и региональной финансовой интеграции разных стран, которые не перестают быть конкурентами в различных областях по мере своего сближения. Процессы этой интеграции наиболее активно происходят в сфере кредитных отношений, характер которых решающим образом влияет на национальные финансы той или иной страны.

Для все большего числа стран действие фактора финансовой интеграции становится соизмеримым по его мощи с факторами развития внутренней экономики. Международная интеграция кредитного дела становится экономическим базисом их финансового развития, позволяющего адекватно перестраивать другие отрасли национального хозяйства, включая реальный сектор, в части производства и потребления основных стратегических ресурсов - природы, материального, человеческого, информационного капитала (включая технологические инновации) .

На рубеже 80-90-х годов банковские кризисы отразили особенности современной международной конкуренции, принявшей формы позитивного соперничества между государствами, происходящего по принципу "учиться у лучшего". Успехи или неудачи этого соперничества в решающей степени зависят от того, насколько тот или иной национальный капитал в лице государственного и частного секторов способен управлять финансовыми рисками выбранных приоритетов и стратегий. При этом управлять так, чтобы долгосрочные цели морально не обесценивались неоправданными рисками растущих текущих потерь, а сиюминутные выгоды не заслоняли долговременной перспективы неуклонного обновления.

Как показывает опыт догоняющих стран, к каким относятся, в частности, латиноамериканские государства, неолиберальные реформы в них не имеют однозначного успеха. Например, банковские кризисы в середине 90-х годов в Мексике и Аргентине во многом характеризуются как кризисы их реформирования.

Неподготовленный импорт чужих идей является источником распространения вируса банковских кризисов. Объективно он составляет основу для своих и повторения чужих ошибок в управлении финансовыми рисками и регулировании экономики. Процесс повторения ошибок превращается в перманентное переобучение предпринимателей, банкиров, финансистов и политиков искусству согласованно управлять финансовыми рисками на локальном, национальном, международном - региональном и глобальном - уровнях. Этот "всеобуч", очевидно, составляет объективный процесс, характеризующий главную особенность конкуренции современного мира.

Поскольку процесс финансового всеобуча объективен, постольку он происходит независимо от того, кто в настоящий момент играет ведущую роль в управлении национальной экономикой - государственный или частный (корпоративный) капитал. Целый ряд новых обстоятельств, связанных с решением проблем экономической модернизации в преддверии XXI в., не позволяет говорить об очевидности приоритета управленческой изобретательности частного капитала по отношению к фундаментальности государственного1.

Нетерпимость национальной политической среды отрицательно сказывается на эффективности процесса совершенствования сложившегося законодательства, которое в банковской сфере требует наиболее интенсивного обновления в соответствии с новыми финансовыми явлениями и изменениями в международной экономической конкуренции. Если спекулятивный инвестор заставляет других контрагентов платить за свой авантюризм, то отсталый законодатель отпугивает от своей национальной экономики стратегических инвесторов, вынужденных искать более благоприятную правовую среду в других странах, где регулирующие механизмы государства валютных и финансовых спекулянтов способны эффективно противостоять опасностям разрушительных действий.

Реструктурирование кредитных организаций в странах со слабым банковским сектором приобретает характер элементарного финансового всеобуча политиков, успехи или неудачи которого зависят от способности законодателей принимать необходимые законы; вносить в них своевременные поправки; делегировать часть своих законодательных функций исполнительной власти; поднимать юридические определения на уровень высоких моральных и этических принципов.

Таким образом, реструктурирование кредитных организаций - это исключительно сложный процесс, включающий, наряду с элементами банковской и управленческой культуры, функциональные политические факторы, непосредственно связанные с формированием институциональной и юридической базы кредитного дела и функционирования банков. В условиях резко обострившейся необходимости решения сложнейших проблем развития банковской системы в России концептуальное изучение опыта других стран приобретает особую важность. Однако признавая информационную ценность знания особенностей чужого опыта, в практической политике необходимо более взвешенно подходить к его переносу на российскую "почву", нуждающуюся в сильном государственном протекционизме, включая кредитную сферу и банковский бизнес.

Как менеджеры и владельцы банков могут прийти к решению о том, будет ли планируемое слияние благоприятным для их организации? Ответ предполагает тщательный анализ как предстоящих издержек, так и ожидаемой выгоды в результате возможного слияния. Так как приобретающий и приобретаемый банки преследуют цель слияния, исходя из самых разных соображений, расчет затрат и выгод является довольно сложным делом. Но даже с учетом этого обстоятельства важнейшей целью любого слияния должно быть увеличение рыночной стоимости вновь создаваемой фирмы, так чтобы акционеры могли получать более высокую прибыль на капитал, который они внесли в банк.

Таким образом, слияние выгодно держателям акций в долгосрочной перспективе, если оно способствует повышению курса акций банка. Стоимость акционерного капитала банка зависит от:

1) ожидаемого потока будущих дивидендов, поступающих в адрес акционеров;

2) коэффициента дисконтирования, исчисляемого в отношении будущего потока дивидендов с банковского капитала, на основе нормы прибыли, обусловленной величиной рынка инвестиций с сопоставимым риском.

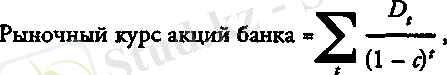

В частности,

где D t - ожидаемые годовые дивиденды; с - ставка альтернативных издержек на капитал, вложенный в проекты, которые подвергают инвесторов сопоставимому риску.

- Информатика

- Банковское дело

- Оценка бизнеса

- Бухгалтерское дело

- Валеология

- География

- Геология, Геофизика, Геодезия

- Религия

- Общая история

- Журналистика

- Таможенное дело

- История Казахстана

- Финансы

- Законодательство и Право, Криминалистика

- Маркетинг

- Культурология

- Медицина

- Менеджмент

- Нефть, Газ

- Искуство, музыка

- Педагогика

- Психология

- Страхование

- Налоги

- Политология

- Сертификация, стандартизация

- Социология, Демография

- Статистика

- Туризм

- Физика

- Философия

- Химия

- Делопроизводсто

- Экология, Охрана природы, Природопользование

- Экономика

- Литература

- Биология

- Мясо, молочно, вино-водочные продукты

- Земельный кадастр, Недвижимость

- Математика, Геометрия

- Государственное управление

- Архивное дело

- Полиграфия

- Горное дело

- Языковедение, Филология

- Исторические личности

- Автоматизация, Техника

- Экономическая география

- Международные отношения

- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда